« Joie des fleurs / joie des fleurs / et / Moi », s’écrie Papillon, une femelle lépidoptère, dans ce recueil de la Japonaise Mari Kashiwagi. Celle-ci, nous apprend un entretien en fin d’ouvrage, écrit sur les papillons depuis… 2007. Serait-ce là une poésie des petites fleurs (et des petits oiseaux) somme toute anecdotique ? Non, assurément ! Il ne s’agit pas ici d’une simple contemplation de la nature et de sa faune ; s’invitent même des images anxieuses : « Avant de se teinter des couleurs / des papillons / fleurs / et champs / sont longtemps / profondément inquiets ». Le miracle de l’éclosion se reproduira-t-il ? L’angoisse que procure le monde actuel se dissipera-t-elle ? « Papillon / partage / son essence / comme un vertige » : oui, la nature reprend ses droits, elle si maltraitée, « Papillon / pétille, pétille, pétille, fendille le ciel ». Parenthèse enchantée, le vol des papillons, le vol de la protagoniste appelée Papillon signent le retour de l’émerveillement, là où il faut « une vie / pour que / s’associent / deux ailes ». Dans ces courts poèmes aérés, inspirés des formes traditionnelles japonaises mais qui n’en appliquent pas les contraintes — ou les détournent : « Papillon / recueille / les mots qui lui servent / dans la lumière du soir » —, la fluidité des vocables, rares et signifiants, laisse filer les secondes, apporte un contrepoint à la vitesse éclair des échanges instantanés. On apprend à prendre le temps, à regarder sans impatience la surface d’un « lac palpitant ». « Des deux côtés de Papillon / fluctuant comme l’eau / limpide naît / en expansion / un univers / et l’espérance / qu’elle ne périsse pas » : et pourtant, « Papillon qui n’est plus / papillonne en tombant sur la neige ». Les saisons se succèdent ; inéluctables, elles conduisent l’héroïne au trépas. Éternel recommencement, le cycle de la vie s’appuie sur le « dos velu d’une chenille / endormie ». On a respiré le temps d’un livre, habilement traduit par Marilyne Bertoncini — qui ne pratique pas le japonais — avec la collaboration de l’autrice et à partir des versions anglaise de Takako Lento et italienne de Lucilla Trapazzo. Un livre qui repose du monde, tout en ouvrant des perspectives philosophiques majeures sur l’époque et le temps qui fuit, entre autres. Pour se donner le temps de voir ce qui souvent reste caché : « Papillon / un pont / imperceptible / vers l’invisible ».

Mari Kashiwagi, Papillon, traduit par Marilyne Bertoncini, L’Atelier du grand tétras, ISBN 978-2-37531-130-1

L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

Une évocation des bords de l’Alzette, dans le parc Laval, à Luxembourg-ville, sous forme de onze poèmes en prose narratifs, métaphoriques et à l’atmosphère parfois fantastique, inspirée de temps à autre par des mots d’auteurs contemporains ou classiques.

Une évocation des bords de l’Alzette, dans le parc Laval, à Luxembourg-ville, sous forme de onze poèmes en prose narratifs, métaphoriques et à l’atmosphère parfois fantastique, inspirée de temps à autre par des mots d’auteurs contemporains ou classiques.

« Chi è Rossella ? Cosa fa Rossella ? Cosa pensa Rossella ? » (« Qui est Rossella ? Que fait Rossella ? Que pense Rossella ? »), m’a écrit Giorgio Anastasia dans la dédicace de ce livre sympathiquement envoyé par les éditions napolitaines Artestesa. Et c’est bien là toute l’énigme : en cent poèmes, divisés en dix sections, l’auteur s’attache à faire vivre sous nos yeux la mystérieuse Rossella, à travers plusieurs personnages et autant de regards. On assiste à la construction d’un mystère, à l’édification d’un monument à la femme aimée même, puisque la voix principale est celle du narrateur, qui utilise le « je » pour raconter les affres de son amour non partagé. S’invitent également : Antonio, le rival, celui sur qui Rossella a jeté son dévolu (« Ti odio Rossella hai preferito / la vanità l’arroganza / di chi si compiace del nulla » : « Je te déteste Rossella tu as préféré / la vanité l’arrogance / de qui se complaît dans le néant ») ; Fergal, l’ami du narrateur « e la sua fragile amicizia » (« et son amitié fragile »), car il va se rapprocher d’Antonio ; Alma, la complice de Rossella (« sono amiche per la pelle » : « elles sont amies pour la vie ») ; Marianna, amie du narrateur, plus sombre : « Marianna si esprime raramente / ma ha un’anima complessa / ha bisogno di conferme per accetarsi » (« Marianna s’exprime rarement / mais elle a une âme complexe / a besoin de confirmations pour s’accepter »). Les interactions entre les personnages brossent en filigrane un portrait de la protagoniste, sans pourtant jamais lever complètement le voile sur ses intentions, ses joies, ses peines ou ses pensées.

« Chi è Rossella ? Cosa fa Rossella ? Cosa pensa Rossella ? » (« Qui est Rossella ? Que fait Rossella ? Que pense Rossella ? »), m’a écrit Giorgio Anastasia dans la dédicace de ce livre sympathiquement envoyé par les éditions napolitaines Artestesa. Et c’est bien là toute l’énigme : en cent poèmes, divisés en dix sections, l’auteur s’attache à faire vivre sous nos yeux la mystérieuse Rossella, à travers plusieurs personnages et autant de regards. On assiste à la construction d’un mystère, à l’édification d’un monument à la femme aimée même, puisque la voix principale est celle du narrateur, qui utilise le « je » pour raconter les affres de son amour non partagé. S’invitent également : Antonio, le rival, celui sur qui Rossella a jeté son dévolu (« Ti odio Rossella hai preferito / la vanità l’arroganza / di chi si compiace del nulla » : « Je te déteste Rossella tu as préféré / la vanité l’arrogance / de qui se complaît dans le néant ») ; Fergal, l’ami du narrateur « e la sua fragile amicizia » (« et son amitié fragile »), car il va se rapprocher d’Antonio ; Alma, la complice de Rossella (« sono amiche per la pelle » : « elles sont amies pour la vie ») ; Marianna, amie du narrateur, plus sombre : « Marianna si esprime raramente / ma ha un’anima complessa / ha bisogno di conferme per accetarsi » (« Marianna s’exprime rarement / mais elle a une âme complexe / a besoin de confirmations pour s’accepter »). Les interactions entre les personnages brossent en filigrane un portrait de la protagoniste, sans pourtant jamais lever complètement le voile sur ses intentions, ses joies, ses peines ou ses pensées.

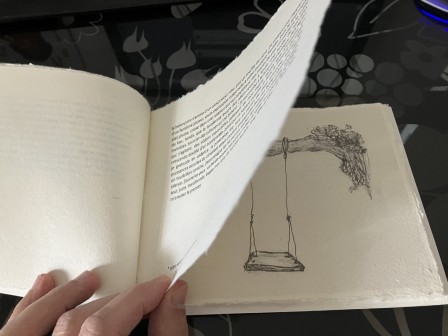

Présenté comme un ready-made à partir de phrases d’ouvrages scientifiques, le recueil brouille les pistes dès le début en simulant la simplicité : dans une première partie intitulée « soi : un même désir de reconnaissance », les « Nom », « Prénom », « Nationalité », « Sexe », « Taille », etc., évoquent clairement une carte d’identité, a fortiori un être humain. Facile ? Voyons la suite. Dans « changement de classe : un même désir de reconnaissance » — toutes les parties adoptent pour second élément le titre de l’ouvrage —, ça se corse… « Il avance lentement », d’accord. « Son vocabulaire est étendu », qui revient comme un leitmotiv, à la rigueur. « Le jour, elles broutent les zostères », tandis que « La population continentale a le ventre noir » : voilà qui sérieusement convoque le bizarre, sous la forme de mots savants ou d’informations parcellaires. C’est tout l’intérêt du petit livre (un peu moins d’une cinquantaine de pages) de Philippe Annocque, qui progresse vers l’étrange et le vague en même temps qu’il devient plus précis dans les descriptions : « L’ovipositeur, acuminé, est bien visible. » Lorsqu’on lit que « La tarière serratiforme est incurvée vers le bas », on ne se précipite pas vers le dictionnaire ou l’internet ; il faudrait de toute façon le faire des dizaines de fois par page. Au contraire, on se laisse bercer par l’inconnu, conscient qu’on ne pourra jamais combler ce désir de reconnaissance que ressentent les êtres décrits ici, jamais nommés, enfermés dans le carcan des mots. Qu’est-ce qui peut être « de forme triquêtre, à chair subéreuse » ? Quelles créatures « passent toute la durée de leur existence à tomber lentement » ? Dans cet exercice de style fécond sur l’impuissance du langage, les encres de l’auteur renforcent par leurs allures de coupes microscopiques cette impression que ni l’écrit ni l’oral ne peuvent grand-chose devant des identités mouvantes.

Présenté comme un ready-made à partir de phrases d’ouvrages scientifiques, le recueil brouille les pistes dès le début en simulant la simplicité : dans une première partie intitulée « soi : un même désir de reconnaissance », les « Nom », « Prénom », « Nationalité », « Sexe », « Taille », etc., évoquent clairement une carte d’identité, a fortiori un être humain. Facile ? Voyons la suite. Dans « changement de classe : un même désir de reconnaissance » — toutes les parties adoptent pour second élément le titre de l’ouvrage —, ça se corse… « Il avance lentement », d’accord. « Son vocabulaire est étendu », qui revient comme un leitmotiv, à la rigueur. « Le jour, elles broutent les zostères », tandis que « La population continentale a le ventre noir » : voilà qui sérieusement convoque le bizarre, sous la forme de mots savants ou d’informations parcellaires. C’est tout l’intérêt du petit livre (un peu moins d’une cinquantaine de pages) de Philippe Annocque, qui progresse vers l’étrange et le vague en même temps qu’il devient plus précis dans les descriptions : « L’ovipositeur, acuminé, est bien visible. » Lorsqu’on lit que « La tarière serratiforme est incurvée vers le bas », on ne se précipite pas vers le dictionnaire ou l’internet ; il faudrait de toute façon le faire des dizaines de fois par page. Au contraire, on se laisse bercer par l’inconnu, conscient qu’on ne pourra jamais combler ce désir de reconnaissance que ressentent les êtres décrits ici, jamais nommés, enfermés dans le carcan des mots. Qu’est-ce qui peut être « de forme triquêtre, à chair subéreuse » ? Quelles créatures « passent toute la durée de leur existence à tomber lentement » ? Dans cet exercice de style fécond sur l’impuissance du langage, les encres de l’auteur renforcent par leurs allures de coupes microscopiques cette impression que ni l’écrit ni l’oral ne peuvent grand-chose devant des identités mouvantes.