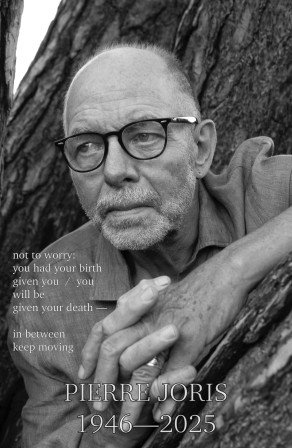

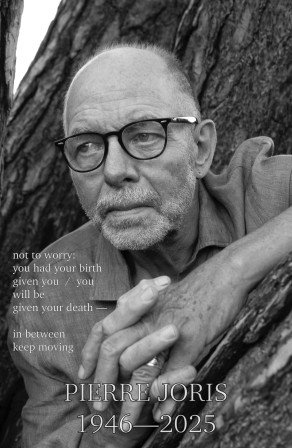

Photo : Nicole Peyrafitte

Je m’en souviens comme si c’était hier. C’est le 18 septembre 2015 que j’ai rencontré Pierre Joris pour la première fois, à la maison Robert-Schuman, à Luxembourg. J’étais venu par curiosité, en néophyte de l’univers littéraire, assister à un événement de l’Association des amis d’Edmond Dune consacré à la traduction. La lecture de Pierre, incarnée, envoûtante, a été pour moi une véritable révélation : à la merveille du texte, on pouvait donc ainsi ajouter la performance, subjuguer le public à la fois par les mots et la présence physique ? Lambert Schlechter m’a présenté Pierre pendant le pot de l’amitié qui s’est ensuivi, et j’ai immédiatement été conquis. Non seulement par son sourire contagieux, mais aussi par la véritable empathie qu’il savait dégager de façon toute naturelle. Impossible de ne pas se sentir à l’aise avec lui. Tout en me prenant parfaitement au sérieux, moi qui n’avais en poésie écrit que deux recueils pas encore parus, il m’a prodigué des conseils de lecture tout en écoutant patiemment mes maigres réflexions littéraires.

Nous avons gardé le contact. Voilà aussi une autre caractéristique majeure de la personnalité de Pierre : sans que cela paraisse forcé, il savait maintenir les liens, et la liste impressionnante de ses amitiés littéraires prouve son don pour le contact humain. Avec lui, nous parlions de poésie, bien sûr, mais aussi de toutes les choses de la vie, de ses enfants et des miens, dans un grand pêle-mêle de mots français, puisque c’est dans cette langue que nous avons toujours communiqué oralement — même si nos courriels étaient plutôt en anglais —, conséquence de ma timidité encore en 2015 à parler sa langue maternelle, le luxembourgeois.

Mon emploi de journaliste au woxx m’a permis, pendant les années suivantes, de consacrer plusieurs articles au travail de Pierre, souvent en lien avec les performances domopoétiques conjointes avec son épouse Nicole Peyrafitte. À la nouvelle de son décès, j’ai regretté de ne plus avoir la carte de journaliste qui m’aurait permis un hommage dans la presse — mais d’autres s’en sont heureusement chargés au Luxembourg. C’est au cours d’un entretien pour un article qu’est née l’idée du livre Always the Many, Never the One, que lui et moi avons réalisé à partir de 2021. La première des huit conversations du livre a été menée en direct cet été-là lors de la fête organisée par le Centre national de littérature pour les 75 ans de Pierre. Il avait été lauréat du prix Batty-Weber en 2020, mais la période covid avait nécessité le report de la cérémonie, qui s’est donc tenue en 2021 ; il était par conséquent logique de faire d’une pierre deux coups et d’ajouter au solennel du prix la fête d’anniversaire. Nous avons continué nos sessions de travail en ligne, moi à Luxembourg, lui à New York. Plus que toute autre interaction avec Pierre, la confection de ce livre aura été un plongeon dans le grand bain de sa poétique et dans le labyrinthe de la poésie mondiale. Pendant cette période, plus que jamais, Pierre aura été un ami, un mentor, un professeur, un confident, une caisse de résonance… Toujours avec ce sourire et cet humour qui en faisaient un être humain d’exception. Nos conversations à bâtons rompus ont bien entendu été resserrées pour faire un livre cohérent, mais on y perçoit la richesse de ses intérêts et l’ancrage de son écriture dans le réel, tout le réel. La fiction l’intéressait peu ; c’est dans le quotidien qu’il puisait son inspiration, tordant les faits et les images pour en tirer des vers rythmés et souvent hypnotiques.

En 2022, le Marché de la poésie de Paris, pendant lequel j’avais souvent rencontré Pierre à partir de 2016 sur le stand luxembourgeois, a décidé de mettre à l’honneur la poésie luxembourgeoise. Pour des raisons de santé, il était impossible à Pierre de faire le déplacement. Je me suis donc chargé de traduire plusieurs poèmes et de les lire, pour le représenter. Ils ont paru plus tard dans la revue en ligne Catastrophes. Jean Portante aussi lui a rendu hommage en lisant plusieurs de ses propres traductions de poèmes. C’était une grande responsabilité. Je me souviens d’avoir passé deux heures au jardin du Luxembourg, le matin du jour de la lecture sur la scène du Marché de la poésie, à apprendre par cœur le poème qui conclura cet article maladroit, ainsi que sa traduction en français. Une expérience importante aussi pour véritablement se plonger au cœur de ses vers, pour en digérer toute la lumière, puisque ce poème parle de lumière.

Il y aurait tant à écrire encore. Pierre et moi avons bien entendu échangé régulièrement des nouvelles, après la parution d’Always the Many, Never the One. Des circonstances personnelles ont fait que n’ai pas pu, comme il était prévu, me rendre à New York pour le voir. Mais il reste toujours présent. Ce que j’ai appris de lui, c’est l’ouverture d’abord. L’ouverture à toutes les écritures, tous les styles, surtout ceux auxquels on n’est pas habitué. Il faut aller voir ailleurs pour écrire ici. D’où son appétit pour le nomadisme, tant réel que poétique. Aller voir aussi, et pratiquer, la traduction. Son engagement pour la traduction de Paul Celan en anglais est exemplaire. Mais je me souviens aussi de son insistance à rappeler que les cours d’écriture créative qu’il donnait à l’université étaient d’abord des cours de traduction. Toujours aller chercher ailleurs, hors de sa zone de confort. Je retiens aussi son engagement sur les questions écologiques et contre les dérives autoritaires gouvernementales aux États-Unis. Le pouvoir des mots, aussi. Utiliser les bons, les peaufiner, travailler, toujours. Car avec le choix de la poésie vient aussi une grande responsabilité, quelle que soit l’audience qu’on touche. Pierre avait aussi cette droiture totale qui lui faisait placer très haut le métier de poète. Parfois, on rencontre des personnes dont le départ bouleverse autant que celui des membres de sa propre famille. Tu en faisais partie. Merci, Pierre.

It is still night,

the words as yet as few

as there are lights

on the opposite shore

All shores are opposite

— but opposite what?

My eyes, no — they have to be in

my eyes for me to see,

they are opposite the night

and touch, the lights

are the night.

*

Dans la nuit calme,

les mots désormais aussi rares

que les lumières

sur la rive opposée

Toute rive est opposée

— mais opposée à quoi ?

Pas à mes yeux, non — elle doit être dans

mes yeux pour que je voie,

elle s’oppose à la nuit

et au toucher, les lumières

sont la nuit.

L’humour noir dans l’écriture est la soupape de sécurité qui permet à Christophe Esnault d’évoluer dans un monde anxiogène, en témoignent déjà les autres chroniques-minute qui lui sont consacrées sur accrocstich.es. Ce recueil en est une nouvelle preuve, qui, sous des abords immaculés — couverture cartonnée en relief d’excellente facture, illustrations bien intégrées d’Aurélia Bécuwe (tiens, elle aussi a eu sa chronique-minute ici), en somme ce qu’on nomme avec raison un bel objet —, cogne fort dans une contrainte qui fait mouche : vers narratifs sur tout au plus une page, assortis d’une chute en italique où se déchaînent la cruauté ou la sauvagerie du monde. « Le sandre que l’on vient de pêcher au vif / Dans les remous au pied de la chute d’eau / Pour ne pas le faire souffrir / En le laissant crever hors de l’eau / On l’assomme à coups de poing » : lecteurs et lectrices du poète y verront une réminiscence d’un autre livre qui parlait de pêche et de souvenirs, L’Enfant poisson-chat ; l’originalité de cet opus est de balayer le large spectre de cette impatience à être sauvage du titre, de montrer ces moments où la nature prend le dessus sur une culture polie et policée. La chasse et la pêche, le désir et le sexe, le corps et la douleur, la violence économique aussi, tout est prétexte à arpenter ces circonstances noires où « La fête et la joie étaient de tuer ». Mais les humains, dont on explore ici les travers, sont parfois velléitaires : « Casser la vitrine / Saisir une arme & les munitions / Aller tirer sur des bouteilles en forêt / Mais on n’a pas trop essayé ». C’est que la misanthropie règne en maître sur ces poèmes, si l’on en croit la brièveté convaincante de celui-ci : « La compagnie des autres / La compagnie des autres au-delà de quelques heures / Quelle horreur ». Il y a de la catharsis dans ce recueil où pointe l’autofiction, certes, mais surtout un humour qui n’a jamais autant mérité son surnom de politesse du désespoir. Il ne fait pas bon être un non-humain dans notre monde, comme on l’a vu pour le sandre ci-dessus, et si l’on rencontre dans le livre « L’océan en créature sauvage » qui déchaîne les forces de la nature jusqu’à quasiment emporter le père, les animaux en prennent plein la poire. Les êtres humains, quant à eux, y rêvent le plus souvent de séduction et de brutalité, impatients qu’ils sont d’exercer cette sauvagerie enfouie qui ne demande qu’à sortir au grand jour. Mieux vaut en rire avec Christophe Esnault, parce qu’il n’y a franchement pas de quoi pavoiser : « Avant le Néolithique / Quelque chose semblait encore possible / Pour échapper à la domestication globale / Chasseurs, cueilleurs, nomadisme and Co / Mais à l’expertise / au xxie siècle / Partout sur la Terre / C’est mort ». Toutefois, lorsque l’on gratte sous le pessimisme, l’auteur nous redonne comme à son habitude un peu de peps sous la forme de pilules amères… mais tellement stimulantes.

L’humour noir dans l’écriture est la soupape de sécurité qui permet à Christophe Esnault d’évoluer dans un monde anxiogène, en témoignent déjà les autres chroniques-minute qui lui sont consacrées sur accrocstich.es. Ce recueil en est une nouvelle preuve, qui, sous des abords immaculés — couverture cartonnée en relief d’excellente facture, illustrations bien intégrées d’Aurélia Bécuwe (tiens, elle aussi a eu sa chronique-minute ici), en somme ce qu’on nomme avec raison un bel objet —, cogne fort dans une contrainte qui fait mouche : vers narratifs sur tout au plus une page, assortis d’une chute en italique où se déchaînent la cruauté ou la sauvagerie du monde. « Le sandre que l’on vient de pêcher au vif / Dans les remous au pied de la chute d’eau / Pour ne pas le faire souffrir / En le laissant crever hors de l’eau / On l’assomme à coups de poing » : lecteurs et lectrices du poète y verront une réminiscence d’un autre livre qui parlait de pêche et de souvenirs, L’Enfant poisson-chat ; l’originalité de cet opus est de balayer le large spectre de cette impatience à être sauvage du titre, de montrer ces moments où la nature prend le dessus sur une culture polie et policée. La chasse et la pêche, le désir et le sexe, le corps et la douleur, la violence économique aussi, tout est prétexte à arpenter ces circonstances noires où « La fête et la joie étaient de tuer ». Mais les humains, dont on explore ici les travers, sont parfois velléitaires : « Casser la vitrine / Saisir une arme & les munitions / Aller tirer sur des bouteilles en forêt / Mais on n’a pas trop essayé ». C’est que la misanthropie règne en maître sur ces poèmes, si l’on en croit la brièveté convaincante de celui-ci : « La compagnie des autres / La compagnie des autres au-delà de quelques heures / Quelle horreur ». Il y a de la catharsis dans ce recueil où pointe l’autofiction, certes, mais surtout un humour qui n’a jamais autant mérité son surnom de politesse du désespoir. Il ne fait pas bon être un non-humain dans notre monde, comme on l’a vu pour le sandre ci-dessus, et si l’on rencontre dans le livre « L’océan en créature sauvage » qui déchaîne les forces de la nature jusqu’à quasiment emporter le père, les animaux en prennent plein la poire. Les êtres humains, quant à eux, y rêvent le plus souvent de séduction et de brutalité, impatients qu’ils sont d’exercer cette sauvagerie enfouie qui ne demande qu’à sortir au grand jour. Mieux vaut en rire avec Christophe Esnault, parce qu’il n’y a franchement pas de quoi pavoiser : « Avant le Néolithique / Quelque chose semblait encore possible / Pour échapper à la domestication globale / Chasseurs, cueilleurs, nomadisme and Co / Mais à l’expertise / au xxie siècle / Partout sur la Terre / C’est mort ». Toutefois, lorsque l’on gratte sous le pessimisme, l’auteur nous redonne comme à son habitude un peu de peps sous la forme de pilules amères… mais tellement stimulantes.

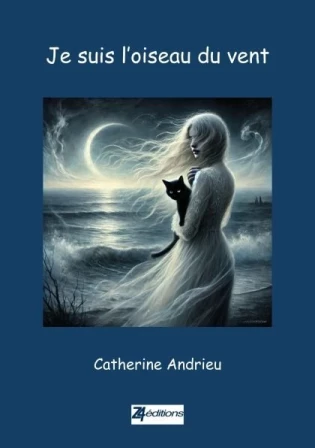

Le titre est programmatique : Catherine Andrieu, dans son avant-dire, se revendique véritablement oiseau du vent, elle qui écrit plus tard dans le recueil qu’elle est « une errance, / un vol suspendu entre deux échos, / une plume qui danse / entre le toujours et le jamais ». Ces poèmes sont-ils l’histoire d’une ascension ou d’une chute ? Tout ce qui pour nous (et la poétesse, toujours dans son avant-dire) est certain, c’est que « le recueil suit une trajectoire ». La petite cinquantaine de pages commence par l’évocation de Camille Claudel, dont le « cri traverse le marbre, / il soulève la poussière des silences, / et nous, / honteux, / nous écoutons l’écho de ta tempête ». « Tu marches / dans l’ombre tachetée des fougères, / paume ouverte, effleurant / le secret râpeux des pierres » : le poème suivant rend-il encore hommage à la sculptrice ? On finit par deviner que non, pas vraiment ; c’est une succession de tableaux que la poétesse nous livre, les numérotant en chiffres romains, mais les liant tellement entre eux qu’on y trouve les transitions naturelles. Normal, pour quelqu’un qui « marche dans la phrase / comme on entre dans un jardin suspendu ». Catherine Andrieu est, nous dit-elle encore, « brisures de lumière / au creux des remous, / un fétu de chair happé par l’élan », et c’est cet élan qu’elle convoque ici pour nous convier dans son univers — qu’elle décline avec méthode dans plusieurs publications par an — où la mer, les amitiés (littéraires ou pas), les obsessions reviennent. « Un cerf surgit du pli du matin, / couronne vivante qui griffe l’air » : les huitième et neuvième poèmes, particulièrement émouvants, convoquent une de ces (saines) obsessions, en mentionnant tout un bestiaire — renard, merle, loup, corbeau, éléphant, fourmi, abeille, cheval, dauphin, chien, sans oublier le chat Paname, celui dont elle ressent encore le deuil — pour délivrer un message résolument antispéciste. Quand l’espèce humaine comprendra, « nous saurons enfin / que nous avons marché / sur des étoiles vivantes / sans jamais lever les yeux ». L’oiseau que la poétesse prend pour animal totem, ce « messager du rien, / funambule de l’azur », préside avec hauteur à un recueil qui, à la réflexion et avec optimisme, est finalement plus ascension que chute : « J’ai le dernier mot, / celui qui s’envole. »

Le titre est programmatique : Catherine Andrieu, dans son avant-dire, se revendique véritablement oiseau du vent, elle qui écrit plus tard dans le recueil qu’elle est « une errance, / un vol suspendu entre deux échos, / une plume qui danse / entre le toujours et le jamais ». Ces poèmes sont-ils l’histoire d’une ascension ou d’une chute ? Tout ce qui pour nous (et la poétesse, toujours dans son avant-dire) est certain, c’est que « le recueil suit une trajectoire ». La petite cinquantaine de pages commence par l’évocation de Camille Claudel, dont le « cri traverse le marbre, / il soulève la poussière des silences, / et nous, / honteux, / nous écoutons l’écho de ta tempête ». « Tu marches / dans l’ombre tachetée des fougères, / paume ouverte, effleurant / le secret râpeux des pierres » : le poème suivant rend-il encore hommage à la sculptrice ? On finit par deviner que non, pas vraiment ; c’est une succession de tableaux que la poétesse nous livre, les numérotant en chiffres romains, mais les liant tellement entre eux qu’on y trouve les transitions naturelles. Normal, pour quelqu’un qui « marche dans la phrase / comme on entre dans un jardin suspendu ». Catherine Andrieu est, nous dit-elle encore, « brisures de lumière / au creux des remous, / un fétu de chair happé par l’élan », et c’est cet élan qu’elle convoque ici pour nous convier dans son univers — qu’elle décline avec méthode dans plusieurs publications par an — où la mer, les amitiés (littéraires ou pas), les obsessions reviennent. « Un cerf surgit du pli du matin, / couronne vivante qui griffe l’air » : les huitième et neuvième poèmes, particulièrement émouvants, convoquent une de ces (saines) obsessions, en mentionnant tout un bestiaire — renard, merle, loup, corbeau, éléphant, fourmi, abeille, cheval, dauphin, chien, sans oublier le chat Paname, celui dont elle ressent encore le deuil — pour délivrer un message résolument antispéciste. Quand l’espèce humaine comprendra, « nous saurons enfin / que nous avons marché / sur des étoiles vivantes / sans jamais lever les yeux ». L’oiseau que la poétesse prend pour animal totem, ce « messager du rien, / funambule de l’azur », préside avec hauteur à un recueil qui, à la réflexion et avec optimisme, est finalement plus ascension que chute : « J’ai le dernier mot, / celui qui s’envole. » D’emblée, dans un « Poème-prélude », le Taïwanais Lin Yao-teh (1962-1996) élargit les perspectives poétiques : « l’espace de [son] esprit, [ses] postures fugitives / s’arrondissent en un bol d’argent / plein de mots comme la neige / baigne l’univers de clarté sur des milliards d’années-lumière ». Nous voilà donc prévenus : l’échelle de ses vers ira de l’intime à l’infini, sur « le sentier haut et mûr de la Voie lactée ». Chantant le cosmos, les ordinateurs — dans des textes datant du milieu des années 1980 —, le poète s’ancre en visionnaire au-delà de son époque, allant jusqu’à ironiser sur « ce qui préoccupe vraiment le maire : / c’est le futur d’il y a un siècle ». La politique donc, la ville « aux inimitables lumières » aussi s’invitent dans ses mots, tranchants, ironiques, libres. Après tout, « [son] existence / a la souplesse de l’échine d’un chat », et il s’autorise la liberté d’écrire les zones grises de l’existence, quand « la majorité de la majorité / vit dans l’interstice du noir et du blanc ». On le voit, même écrits dans les années 1980, ses poèmes résonnent fortement aujourd’hui, à une époque où la binarité simpliste du discours revient en force. Lin Yao-teh mêle l’infiniment petit à l’immensément grand, fait dans la concision, puise dans les mythes nordiques pour évoquer le Ragnarök sur Jupiter dans une poésie science-fictionnelle et lyrique osée, jongle avec la ponctuation… Dans ce florilège choisi et traduit par Gwennaël Gaffric, l’expression semble tellement naturelle, les poèmes visuels sont si bien rendus qu’on oublie parfois qu’on est en train de lire une traduction. D’ailleurs, le traducteur glisse, en le signalant d’un « GG, pour LYT », un poème de sa plume en hommage à celui qu’il sert, où « la neige tombe en bruit sur les pages jaunies ». Cette neige du bol en argent dans lequel se reflète l’univers, bien entendu. Dans la steppe, cette « terre onirique, objet de conquête depuis toutes les nuits et les jours du temps », sur « la vraie / route du soi » de la Route de la soie, Lin Yao-teh capture les tremblements du monde de son époque et de la nôtre, tel le poème « U235 » qui de ses « cendres de mort en suspension » brandit la guerre nucléaire de façon apotropaïque. Et dans le long poème en prose qui conclut le livre, il s’essaie aussi à ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme triste : « Des millions et des millions d’années plus tard, des êtres métalliques situés à des années-lumière de nous se poseront enfin sur la Terre, leurs bras d’acier déterreront une Mercedes des ruines de béton, puis, grâce à leurs circuits électroniques, ils en déduiront que c’est la première forme de vie apparue sur cette planète. » C’est une voix poétique puissante, aux ailes brisées en plein vol dans la trentaine, qui nous est donnée à lire ici, et c’est un plaisir aussi intellectuel que sensuel.

D’emblée, dans un « Poème-prélude », le Taïwanais Lin Yao-teh (1962-1996) élargit les perspectives poétiques : « l’espace de [son] esprit, [ses] postures fugitives / s’arrondissent en un bol d’argent / plein de mots comme la neige / baigne l’univers de clarté sur des milliards d’années-lumière ». Nous voilà donc prévenus : l’échelle de ses vers ira de l’intime à l’infini, sur « le sentier haut et mûr de la Voie lactée ». Chantant le cosmos, les ordinateurs — dans des textes datant du milieu des années 1980 —, le poète s’ancre en visionnaire au-delà de son époque, allant jusqu’à ironiser sur « ce qui préoccupe vraiment le maire : / c’est le futur d’il y a un siècle ». La politique donc, la ville « aux inimitables lumières » aussi s’invitent dans ses mots, tranchants, ironiques, libres. Après tout, « [son] existence / a la souplesse de l’échine d’un chat », et il s’autorise la liberté d’écrire les zones grises de l’existence, quand « la majorité de la majorité / vit dans l’interstice du noir et du blanc ». On le voit, même écrits dans les années 1980, ses poèmes résonnent fortement aujourd’hui, à une époque où la binarité simpliste du discours revient en force. Lin Yao-teh mêle l’infiniment petit à l’immensément grand, fait dans la concision, puise dans les mythes nordiques pour évoquer le Ragnarök sur Jupiter dans une poésie science-fictionnelle et lyrique osée, jongle avec la ponctuation… Dans ce florilège choisi et traduit par Gwennaël Gaffric, l’expression semble tellement naturelle, les poèmes visuels sont si bien rendus qu’on oublie parfois qu’on est en train de lire une traduction. D’ailleurs, le traducteur glisse, en le signalant d’un « GG, pour LYT », un poème de sa plume en hommage à celui qu’il sert, où « la neige tombe en bruit sur les pages jaunies ». Cette neige du bol en argent dans lequel se reflète l’univers, bien entendu. Dans la steppe, cette « terre onirique, objet de conquête depuis toutes les nuits et les jours du temps », sur « la vraie / route du soi » de la Route de la soie, Lin Yao-teh capture les tremblements du monde de son époque et de la nôtre, tel le poème « U235 » qui de ses « cendres de mort en suspension » brandit la guerre nucléaire de façon apotropaïque. Et dans le long poème en prose qui conclut le livre, il s’essaie aussi à ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme triste : « Des millions et des millions d’années plus tard, des êtres métalliques situés à des années-lumière de nous se poseront enfin sur la Terre, leurs bras d’acier déterreront une Mercedes des ruines de béton, puis, grâce à leurs circuits électroniques, ils en déduiront que c’est la première forme de vie apparue sur cette planète. » C’est une voix poétique puissante, aux ailes brisées en plein vol dans la trentaine, qui nous est donnée à lire ici, et c’est un plaisir aussi intellectuel que sensuel.

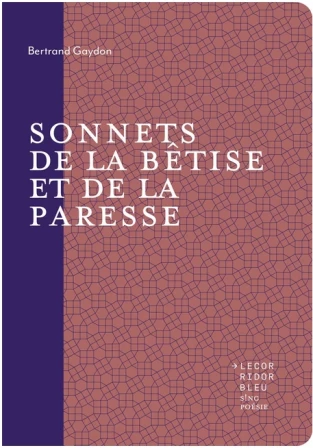

Dans « Sonnets de la bêtise », première partie en forme d’art poétique ludique, Bertrand Gaydon clame, non sans avoir passé un contrat avec qui le lit (« En signant ce qui suit, le bon lecteur s’engage / À ne tenir l’aimable auteur en aucun cas / Responsable de maux, anxiétés ou tracas, / Et renonce à briguer intérêts ou dommages »), son irrépressible singularité dans le monde moderne du vers libre : « Il faut être un peu con pour écrire un sonnet ». Ceci posé, il livre néanmoins ses recettes pour utiliser au mieux cette forme contrainte, puisqu’il ne peut s’empêcher de la pratiquer : « Le sonnet est semblable au cheese-cake aux myrtilles : / La couche supérieure en recueille le goût / Mais la matière vive est logée en dessous ». Avec aisance et malice, le poète prône la facilité, qui fait que « dans le corps du sonnet / On met n’importe quoi du moment que ça rime / Enfin pas tout à fait, mais ce n’est pas un crime ». Les seize textes, tout en contradictions et en affirmations aussi péremptoires que sournoises, posent les jalons de la deuxième partie, « Sonnets de la paresse », plus philosophique. Dans sa postface, Bertrand Gaydon explique la genèse de celle-ci par une triple paresse : celle du recours au sonnet, une « forme statique à force de contraintes » ; celle de la subordination du sens à la forme ; et enfin, celle du recours à Dante. En effet, nombre de poèmes se voient ornés de vers tirés du Purgatoire et du Paradis, soit en version originale, soit en traduction. Mais d’autres langues (espagnol, portugais, anglais, allemand, néerlandais… — la liste des péchés capitaux dans cette dernière forme un alexandrin !) viennent se mêler au français aussi, et l’auteur de préciser : « Le sonnet se prête à l’apport d’un vocabulaire étranger, parce qu’il est incompréhensible, même écrit en français. » Il est vrai que, pour se livrer, les textes demandent une deuxième, voire une troisième lecture — Bertrand Gaydon avoue ainsi que, après avoir relu certains à tête reposée, il n’était plus certain de son idée initiale. « J’aime savoir ce qu’a voulu dire l’auteur, / non pas qu’à la fumée on reconnaît le feu [Purgatorio, XXXIII] / ni que l’intellection exige cet aveu, / mais pour en ce plain champ cerner la profondeur » : la question de la signification se pose donc, avec la lectrice ou le lecteur en vigie, « en passant au régime / de la communauté réduite aux aguets » aux côtés de l’auteur. C’est à une lecture active que celui-ci nous convoque. Et si « On bâtit l’avenir de zéros et de uns, / comme de la mémoire on recueille le grain ; / on perd le droit chemin dans la forêt logique », c’est à une intelligence tout humaine, sans artificialité, qu’il est fait appel dans ce livre. « Et quoi donc à ma mort avec moi va s’éteindre ? » Les questions existentielles fusent, enchaînées par la roue libre d’une forme à la fois contraignante et légère, tandis que les rimes marquent les sonorités entêtantes de comptines élaborées. Et, toujours, « on revient sur ses pas, car tout est poésie ».

Dans « Sonnets de la bêtise », première partie en forme d’art poétique ludique, Bertrand Gaydon clame, non sans avoir passé un contrat avec qui le lit (« En signant ce qui suit, le bon lecteur s’engage / À ne tenir l’aimable auteur en aucun cas / Responsable de maux, anxiétés ou tracas, / Et renonce à briguer intérêts ou dommages »), son irrépressible singularité dans le monde moderne du vers libre : « Il faut être un peu con pour écrire un sonnet ». Ceci posé, il livre néanmoins ses recettes pour utiliser au mieux cette forme contrainte, puisqu’il ne peut s’empêcher de la pratiquer : « Le sonnet est semblable au cheese-cake aux myrtilles : / La couche supérieure en recueille le goût / Mais la matière vive est logée en dessous ». Avec aisance et malice, le poète prône la facilité, qui fait que « dans le corps du sonnet / On met n’importe quoi du moment que ça rime / Enfin pas tout à fait, mais ce n’est pas un crime ». Les seize textes, tout en contradictions et en affirmations aussi péremptoires que sournoises, posent les jalons de la deuxième partie, « Sonnets de la paresse », plus philosophique. Dans sa postface, Bertrand Gaydon explique la genèse de celle-ci par une triple paresse : celle du recours au sonnet, une « forme statique à force de contraintes » ; celle de la subordination du sens à la forme ; et enfin, celle du recours à Dante. En effet, nombre de poèmes se voient ornés de vers tirés du Purgatoire et du Paradis, soit en version originale, soit en traduction. Mais d’autres langues (espagnol, portugais, anglais, allemand, néerlandais… — la liste des péchés capitaux dans cette dernière forme un alexandrin !) viennent se mêler au français aussi, et l’auteur de préciser : « Le sonnet se prête à l’apport d’un vocabulaire étranger, parce qu’il est incompréhensible, même écrit en français. » Il est vrai que, pour se livrer, les textes demandent une deuxième, voire une troisième lecture — Bertrand Gaydon avoue ainsi que, après avoir relu certains à tête reposée, il n’était plus certain de son idée initiale. « J’aime savoir ce qu’a voulu dire l’auteur, / non pas qu’à la fumée on reconnaît le feu [Purgatorio, XXXIII] / ni que l’intellection exige cet aveu, / mais pour en ce plain champ cerner la profondeur » : la question de la signification se pose donc, avec la lectrice ou le lecteur en vigie, « en passant au régime / de la communauté réduite aux aguets » aux côtés de l’auteur. C’est à une lecture active que celui-ci nous convoque. Et si « On bâtit l’avenir de zéros et de uns, / comme de la mémoire on recueille le grain ; / on perd le droit chemin dans la forêt logique », c’est à une intelligence tout humaine, sans artificialité, qu’il est fait appel dans ce livre. « Et quoi donc à ma mort avec moi va s’éteindre ? » Les questions existentielles fusent, enchaînées par la roue libre d’une forme à la fois contraignante et légère, tandis que les rimes marquent les sonorités entêtantes de comptines élaborées. Et, toujours, « on revient sur ses pas, car tout est poésie ».

« Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une

« Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une

Dans ce recueil, « la langue / s’imprègne de tout ce qui l’entoure / goût de l’humus ». Mais si « feuilles et scories étincellent », la nature n’est pas le seul sujet auquel sont consacrés les longs poèmes narratifs de Laurent Margantin, dont on connaît l’admiration pour Kenneth White, chantre de la géopoétique. Ici, on pourrait parler d’un triptyque d’inspirations : la nature, certes, mais encore le temps et les relations entre les êtres. Ainsi, dans « Le chemin des invisibles », le poète commence « au milieu de ces champs / maïs coupé » pour se prendre dans les plis et replis du temps, se remémorer des figures familiales disparues, bouclant la boucle avec H. G. Wells — auteur, comme on le sait, aussi bien de L’Homme invisible que de La Machine à explorer le temps. Si l’écriture est fluide et court presque naturellement sur la page, on sent dans ces textes une attirance tout particulière pour la construction, pour le cheminement narratif. Une organisation qu’on pourrait croire bien loin du chaos du titre. Voire. En exergue, Laurent Margantin nous rappelle avec Novalis —

Dans ce recueil, « la langue / s’imprègne de tout ce qui l’entoure / goût de l’humus ». Mais si « feuilles et scories étincellent », la nature n’est pas le seul sujet auquel sont consacrés les longs poèmes narratifs de Laurent Margantin, dont on connaît l’admiration pour Kenneth White, chantre de la géopoétique. Ici, on pourrait parler d’un triptyque d’inspirations : la nature, certes, mais encore le temps et les relations entre les êtres. Ainsi, dans « Le chemin des invisibles », le poète commence « au milieu de ces champs / maïs coupé » pour se prendre dans les plis et replis du temps, se remémorer des figures familiales disparues, bouclant la boucle avec H. G. Wells — auteur, comme on le sait, aussi bien de L’Homme invisible que de La Machine à explorer le temps. Si l’écriture est fluide et court presque naturellement sur la page, on sent dans ces textes une attirance tout particulière pour la construction, pour le cheminement narratif. Une organisation qu’on pourrait croire bien loin du chaos du titre. Voire. En exergue, Laurent Margantin nous rappelle avec Novalis —

Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes.

Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes.

« Je pourrais vous raconter mille choses, tout ce que j’aime et tout ce que j’aime moins, sur la Lisbonne fictive et la Lisbonne réelle, le fado et ses nuits sans fin, les peines de joie mélangées avec le souffle du cœur, les poésies qui se promènent en liberté et celles qui se font arrêter ; les touristes que je n’aime pas et ceux que j’aime ; les choses délicieuses qu’on peut manger et celles vraiment dégueulasses qu’il vaut mieux éviter, la ville que j’ai connue il y a 30 ans et ce qu’elle est devenue, les petites notations drôles et les grands récits tragiques, pourquoi j’adorerais habiter dans la ville blanche et pourquoi il vaut mieux peut-être pas, mes rêves et mes cauchemars, la rivière et l’océan, et le pont et les lumières de la nuit, Lisboa qui brille et Lisboa qui prie et Lisboa qui rit et Lisboa qui pleure, et puis tout ce qu’on s’invente comme prétexte pour être heureux… » Ainsi se confie l’auteur luso-luxembourgeois, dans le texte « Les yeux sont faits », sur sa relation à Lisbonne, qu’il a arpentée en novembre 2024 pour en tirer ce réjouissant petit livre entre album photo, récit de voyage et recueil de proses poétiques. Paulo Lobo photographe, c’est un sens du cadre sûr, une empathie qui lui permet de tirer des visages une lumière singulière — et dans la « ville blanche », cette faculté prend tout son sens —, des réflexes qui permettent de coucher sur pellicule (aussi, parce qu’il n’y a pas que le numérique dans la vie) des instants qui s’effaceront sans que le commun des mortels les voie ; Paulo Lobo auteur, c’est une plume fluide et légère, qui ne s’embarrasse pas d’afféteries, qui prolonge le regard des clichés en invoquant les mânes de la nostalgie et de la tendresse pour les frères et sœurs en humanité. En une centaine de pages, alternant textes et photographies en noir et blanc ou en couleurs, il parle de la gentrification, la montre, mais ne se terre pas dans un c’était-mieux-avant paresseux. Malgré les transformations que sa cité de cœur a subies depuis des décennies, il cherche inlassablement la beauté, ce « miracle qui peut arriver à tout le monde », dont « il ne faut pas avoir honte ». À la Cinémathèque comme dans les rues, l’écrivain photographe se fait son cinéma. Il collectionne les endroits où l’on peut encore croire au vivre-ensemble, même si la loi du plus fort, du plus riche surtout, prévaut ici comme ailleurs. Voici par exemple Cais do Ginjal, ce « non-lieu en état de délabrement qui respire encore la vie ». Et si Paulo semble se parer des atours de l’éternel optimiste, il a une bonne excuse : « C’est Lisbonne qui m’a saisi. » Et nous avec.

« Je pourrais vous raconter mille choses, tout ce que j’aime et tout ce que j’aime moins, sur la Lisbonne fictive et la Lisbonne réelle, le fado et ses nuits sans fin, les peines de joie mélangées avec le souffle du cœur, les poésies qui se promènent en liberté et celles qui se font arrêter ; les touristes que je n’aime pas et ceux que j’aime ; les choses délicieuses qu’on peut manger et celles vraiment dégueulasses qu’il vaut mieux éviter, la ville que j’ai connue il y a 30 ans et ce qu’elle est devenue, les petites notations drôles et les grands récits tragiques, pourquoi j’adorerais habiter dans la ville blanche et pourquoi il vaut mieux peut-être pas, mes rêves et mes cauchemars, la rivière et l’océan, et le pont et les lumières de la nuit, Lisboa qui brille et Lisboa qui prie et Lisboa qui rit et Lisboa qui pleure, et puis tout ce qu’on s’invente comme prétexte pour être heureux… » Ainsi se confie l’auteur luso-luxembourgeois, dans le texte « Les yeux sont faits », sur sa relation à Lisbonne, qu’il a arpentée en novembre 2024 pour en tirer ce réjouissant petit livre entre album photo, récit de voyage et recueil de proses poétiques. Paulo Lobo photographe, c’est un sens du cadre sûr, une empathie qui lui permet de tirer des visages une lumière singulière — et dans la « ville blanche », cette faculté prend tout son sens —, des réflexes qui permettent de coucher sur pellicule (aussi, parce qu’il n’y a pas que le numérique dans la vie) des instants qui s’effaceront sans que le commun des mortels les voie ; Paulo Lobo auteur, c’est une plume fluide et légère, qui ne s’embarrasse pas d’afféteries, qui prolonge le regard des clichés en invoquant les mânes de la nostalgie et de la tendresse pour les frères et sœurs en humanité. En une centaine de pages, alternant textes et photographies en noir et blanc ou en couleurs, il parle de la gentrification, la montre, mais ne se terre pas dans un c’était-mieux-avant paresseux. Malgré les transformations que sa cité de cœur a subies depuis des décennies, il cherche inlassablement la beauté, ce « miracle qui peut arriver à tout le monde », dont « il ne faut pas avoir honte ». À la Cinémathèque comme dans les rues, l’écrivain photographe se fait son cinéma. Il collectionne les endroits où l’on peut encore croire au vivre-ensemble, même si la loi du plus fort, du plus riche surtout, prévaut ici comme ailleurs. Voici par exemple Cais do Ginjal, ce « non-lieu en état de délabrement qui respire encore la vie ». Et si Paulo semble se parer des atours de l’éternel optimiste, il a une bonne excuse : « C’est Lisbonne qui m’a saisi. » Et nous avec. Que pourrait bien ressentir une forme de vie venue d’ailleurs face aux paysages quasi extraterrestres de l’Islande ? Dans ces poèmes en prose, Florent Toniello nous invite à ressentir l’étrangeté, à travers une langue mystérieuse qui offre une voix à la nature, au non-humain, et s’accorde ainsi aux photographies zen de Thomas Fleckenstein.

Que pourrait bien ressentir une forme de vie venue d’ailleurs face aux paysages quasi extraterrestres de l’Islande ? Dans ces poèmes en prose, Florent Toniello nous invite à ressentir l’étrangeté, à travers une langue mystérieuse qui offre une voix à la nature, au non-humain, et s’accorde ainsi aux photographies zen de Thomas Fleckenstein.