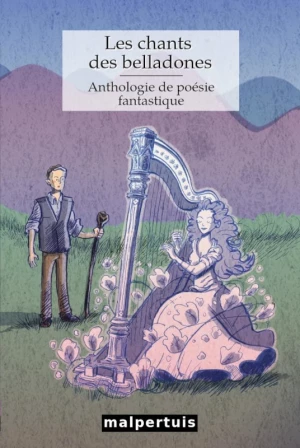

Difficile de rendre compte d’une telle anthologie (56 poèmes aux formes variées) dans le carcan habituel d’une chronique-minute, plus adapté aux recueils ; mais évidemment, un livre combinant poésie et littératures de l’imaginaire — en l’occurrence le fantastique — a ici toute sa place… et s’il faut un peu pousser les murs de la contrainte de longueur, du paragraphe unique et du temps de lecture, qu’il en soit ainsi !

Difficile de rendre compte d’une telle anthologie (56 poèmes aux formes variées) dans le carcan habituel d’une chronique-minute, plus adapté aux recueils ; mais évidemment, un livre combinant poésie et littératures de l’imaginaire — en l’occurrence le fantastique — a ici toute sa place… et s’il faut un peu pousser les murs de la contrainte de longueur, du paragraphe unique et du temps de lecture, qu’il en soit ainsi !

Dégageons dès lors trois fils rouges pour évoquer cet ouvrage. Le premier est le nombre important de poèmes rimés (« Ils ont crié, résisté et pleuré, / Mais nous n’avons pas lâché. / En charpie leurs corps chétifs, / Lambeaux arrachés, sang sur nos griffes » ; dans « Sang meurtri », de Benjamin Meduris), souvent composés dans le noble alexandrin (« Je suis la corneille, l’oiseau équarrisseur / Qui se goberge de vos immondes humeurs » ; dans « Nuit au cimetière », de Régine Bernot). Quand les textes respectent les douze pieds avec la règle du e muet et ne forcent pas trop les rimes — gageons que nombre des auteurs et autrices ne sont pas des poètes pratiquant au quotidien, ce qui parfois se sent —, on s’approche d’un certain classicisme qui sied plutôt bien au fantastique, à l’horreur ou à l’épouvante. Après tout, Poe ou Baudelaire ne plantaient pas beaucoup de vers libres, et un rythme hypnotique et régulier — on dénombre peu d’enjambements dans les strophes — est garant de fascination, à l’occasion morbide. Dans « Le tableau », Anna M. Daubas va même jusqu’à commencer en alexandrins (« Sur un piton rocheux se dresse solitaire / La maison de mon oncle abouchée au couchant ») pour mieux en briser le rythme lorsque sa narration bascule : « Le dieu ivre s’élance au bord de son tableau / suivi par les sacrifiantes / il y a du sauvage dans les coups du pinceau / – c’est étrange / la puissance d’un mythe ».

Le travail sur la forme, au-delà d’une certaine facilité slamée, caractérise de fait les poèmes les plus réussis de l’anthologie. Travail sur la langue au moyen de figures de style, par exemple, lorsque la forme est plus libre : « La lune tisse des carcasses d’oiseaux de cendres, / Elle les fait virevolter sur le tableau du ciel nocturne ; / Attachées par les tendons des cuisses, / Elle les regarde pendre / Telles des marionnettes étoilées » (dans « La nuit », d’Armelle Royline). Mais aussi véritable prose poétique : « Étreinte du bout du temps. Caresse au bord du gouffre. Échange de flux dans le courant tumultueux des passions, des mondes qui s’entrechoquent et s’enlacent à jamais dans le chaos sans cesse répété de la naissance » (dans « L’étreinte des vampires », de Sylwen Norden) ; « La vérité nous encerclait mais nous avions perdu l’usage des mots, nos mémoires poudrées de cendres et nos langues crucifiées. Autour de nous le temps se morcelait. Des fragments entiers de la route s’écroulaient avec fracas » (dans « Mort pour la patrie », d’Émilie Querbalec, dont les romans revêtent d’ailleurs souvent un aspect poétique). Et puis du rythme : « Le tueur s’élance / À la charge de son fusil / La proie dans sa beauté immobile / Chante pour un rayon de lune / La nuit s’abat / Emportant la mélodie du soupir » (dans « Le tueur, la mort et le spectre », de Pierre Brulhet, qu’on pourrait pour le coup lire dans une revue de poésie contemporaine). Si la plupart des textes sont relativement courts, on lira aussi avec plaisir « Capturer la lumière », de Jeannie C. Moria, qui fait montre d’une belle maîtrise dans le registre long, avec une histoire de peintre dépassé par son œuvre : « Je redoutais que ma technique tant vantée / Par tout Venise fût vaine à représenter / La Lumière absolue en ce mordant été. » Dans « Embrasser les fantômes », Céline Maltère, quant à elle, frôle le surréalisme : « Au jeu de la fortune, les âmes réincarnables défilent, espérant le verdict. Les mains frappent, invisibles : le cloître, une porcherie, la vie froide d’une veuve noire ; l’Érèbe, un jour d’hiver, une foule qui se déchaîne contre le roi maudit… Méphisto virago distribue les lots à la pelle. » « Les criminels, les ordures d’hier, / Contiennent les ordures d’aujourd’hui ! » : on a même droit à une fin en forme de morale, dans l’humoristique « Pourquoi sac poubelle ? », de Miguel Dey, qui se fait donc fabuliste. Il y a une injustice à ne pas citer plus d’exemples, mais nous ne sommes pas là dans une étude exhaustive.

Deuxième fil rouge : la place importante qu’occupent les références. Point de fantastique sans le corbeau de Poe (« Un oiseau obscur augure “jamais plus !” » ; dans « Présage volatile », d’Alexandre Majorczyk), H. P. Lovecraft (« N’est pas mort ce qui dort » ; dans « Celui qu’on appelle », de Thierry Fauquembergue), Maupassant, même en jeu de mots (« Hors-là des mots passants », d’Athénaïs Grave), ou bien des allusions au Roi en jaune de Robert W. Chambers (dans « L’appel de Malam », de Raphael Escorpiao, on parle de « Roi en Os », et on évoque d’ailleurs « Omellass », qui à coup sûr arrive de Ceux qui partent d’Omelas d’Ursula K. Le Guin). « Le concert dans l’œuf », d’Olivier Lefrancq, s’attelle à la mise en vers d’un tableau de Jérôme Bosch. Ces clins d’œil répétés — la liste n’est pas exhaustive — pourraient faire penser que l’anthologie s’adresse en priorité aux amateurs et amatrices de fantastique, dans un grand effort de métaécriture. C’est peut-être partiellement vrai, mais, on l’a vu ci-dessus, un certain nombre de poèmes, par leur langue ou leur forme, sont aussi de nature à intéresser quiconque est curieux de poésie contemporaine. Et les références, au fond, ne sont pas si nombreuses, en tout cas jamais susceptibles de brouiller la compréhension si on ne les possède pas. Ce qui est indéniable, c’est que l’ensemble des poèmes brasse des thèmes fantastiques variés, qu’ils soient classiques ou sortis tout droit de l’imagination débordante de leurs autrices ou auteurs. On tremble, on frissonne, on ressent quelques palpitations lorsque le fond se mélange à la forme pour imprimer des images étranges et terrifiantes : « je coule / comme une pluie d’été / elle va m’aspirer / L’araignée » (dans « L’araignée », de Cécile Desingues).

On connaît l’importance que revêt la couverture dans la confection d’un livre d’imaginaire (moins dans la poésie, c’est même un euphémisme !). Notre troisième et dernier fil rouge, dès lors, se trouve être le travail d’illustration, en noir et blanc au sein de l’ouvrage, de Bastien Bertine. Ses dessins au trait à la fois cru et onirique rehaussent le volume de pauses visuelles bienvenues, puisque la grande diversité des textes proposés, conjuguée au goût personnel du lecteur ou de la lectrice, ménage à coup sûr des moments où l’attention peut s’égarer. On pourrait même regretter que l’éditeur ne nous ait pas offert plus d’illustrations.

Composer une anthologie de poésie, a fortiori sur le thème du fantastique, relève quelque peu de la gageure. En effet, selon qu’on vienne du monde de la poésie contemporaine, qu’on soit enthousiaste de la poésie du passé ou qu’on se passionne pour les littératures de l’imaginaire, on aura des attentes différentes. Choisir les textes pour que tout le monde y trouve son compte n’est donc pas une sinécure. Antoine Maltaverne, Christophe Thill et Thomas Bauduret ont fait le boulot : pour qui aime la poésie contemporaine avant tout sans être trop versé dans le fantastique, certains vers paraîtront certes moins intéressants, mais le grand élan qui les anime et leur sincérité sont réels. Et l’anthologie offre de véritables moments de poésie jouissive, quoique horrifique parfois. Personne ne frissonnera au même moment peut-être, mais on peut parier que toutes et tous frémiront à un moment sans exception.

Les Chants des belladones. Anthologie de poésie fantastique, textes sélectionnés par Antoine Maltaverne, Christophe Thill et Thomas Bauduret, éditions Malpertuis, ISBN 979-10-96274-43-7. Sortie le 22 mai.

Un poème en extrait audio, choisi parmi ceux composés en alexandrins rimés, « Sur un nuage », de Ben Py :

Présenté comme un ready-made à partir de phrases d’ouvrages scientifiques, le recueil brouille les pistes dès le début en simulant la simplicité : dans une première partie intitulée « soi : un même désir de reconnaissance », les « Nom », « Prénom », « Nationalité », « Sexe », « Taille », etc., évoquent clairement une carte d’identité, a fortiori un être humain. Facile ? Voyons la suite. Dans « changement de classe : un même désir de reconnaissance » — toutes les parties adoptent pour second élément le titre de l’ouvrage —, ça se corse… « Il avance lentement », d’accord. « Son vocabulaire est étendu », qui revient comme un leitmotiv, à la rigueur. « Le jour, elles broutent les zostères », tandis que « La population continentale a le ventre noir » : voilà qui sérieusement convoque le bizarre, sous la forme de mots savants ou d’informations parcellaires. C’est tout l’intérêt du petit livre (un peu moins d’une cinquantaine de pages) de Philippe Annocque, qui progresse vers l’étrange et le vague en même temps qu’il devient plus précis dans les descriptions : « L’ovipositeur, acuminé, est bien visible. » Lorsqu’on lit que « La tarière serratiforme est incurvée vers le bas », on ne se précipite pas vers le dictionnaire ou l’internet ; il faudrait de toute façon le faire des dizaines de fois par page. Au contraire, on se laisse bercer par l’inconnu, conscient qu’on ne pourra jamais combler ce désir de reconnaissance que ressentent les êtres décrits ici, jamais nommés, enfermés dans le carcan des mots. Qu’est-ce qui peut être « de forme triquêtre, à chair subéreuse » ? Quelles créatures « passent toute la durée de leur existence à tomber lentement » ? Dans cet exercice de style fécond sur l’impuissance du langage, les encres de l’auteur renforcent par leurs allures de coupes microscopiques cette impression que ni l’écrit ni l’oral ne peuvent grand-chose devant des identités mouvantes.

Présenté comme un ready-made à partir de phrases d’ouvrages scientifiques, le recueil brouille les pistes dès le début en simulant la simplicité : dans une première partie intitulée « soi : un même désir de reconnaissance », les « Nom », « Prénom », « Nationalité », « Sexe », « Taille », etc., évoquent clairement une carte d’identité, a fortiori un être humain. Facile ? Voyons la suite. Dans « changement de classe : un même désir de reconnaissance » — toutes les parties adoptent pour second élément le titre de l’ouvrage —, ça se corse… « Il avance lentement », d’accord. « Son vocabulaire est étendu », qui revient comme un leitmotiv, à la rigueur. « Le jour, elles broutent les zostères », tandis que « La population continentale a le ventre noir » : voilà qui sérieusement convoque le bizarre, sous la forme de mots savants ou d’informations parcellaires. C’est tout l’intérêt du petit livre (un peu moins d’une cinquantaine de pages) de Philippe Annocque, qui progresse vers l’étrange et le vague en même temps qu’il devient plus précis dans les descriptions : « L’ovipositeur, acuminé, est bien visible. » Lorsqu’on lit que « La tarière serratiforme est incurvée vers le bas », on ne se précipite pas vers le dictionnaire ou l’internet ; il faudrait de toute façon le faire des dizaines de fois par page. Au contraire, on se laisse bercer par l’inconnu, conscient qu’on ne pourra jamais combler ce désir de reconnaissance que ressentent les êtres décrits ici, jamais nommés, enfermés dans le carcan des mots. Qu’est-ce qui peut être « de forme triquêtre, à chair subéreuse » ? Quelles créatures « passent toute la durée de leur existence à tomber lentement » ? Dans cet exercice de style fécond sur l’impuissance du langage, les encres de l’auteur renforcent par leurs allures de coupes microscopiques cette impression que ni l’écrit ni l’oral ne peuvent grand-chose devant des identités mouvantes.

J’avais remarqué (entre autres choses fort intéressantes) l’écriture poétique de

J’avais remarqué (entre autres choses fort intéressantes) l’écriture poétique de  Repéré dans plusieurs chroniques en ligne, en premier lieu

Repéré dans plusieurs chroniques en ligne, en premier lieu  Après un premier recueil singulier,

Après un premier recueil singulier,  Parcourant Les Œuvres liquides, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles j’ai si peu parlé de l’œuvre de Pierre Vinclair ici même, alors que j’ai pourtant lu une grande partie de ses recueils ou essais. Il m’apparaît que le format de la chronique-minute est, en l’occurrence, la barrière à des recensions plus fréquentes : comment en effet rendre justice au foisonnement des livres de Pierre avec un nombre de signes et un arsenal typographique volontairement limités ? Question légitime, que Claude Vercey,

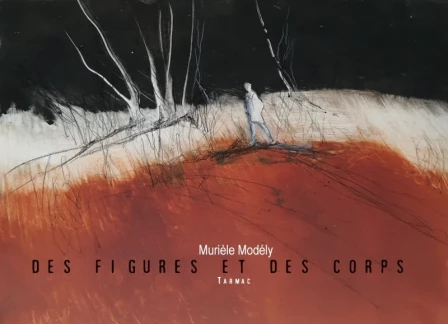

Parcourant Les Œuvres liquides, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles j’ai si peu parlé de l’œuvre de Pierre Vinclair ici même, alors que j’ai pourtant lu une grande partie de ses recueils ou essais. Il m’apparaît que le format de la chronique-minute est, en l’occurrence, la barrière à des recensions plus fréquentes : comment en effet rendre justice au foisonnement des livres de Pierre avec un nombre de signes et un arsenal typographique volontairement limités ? Question légitime, que Claude Vercey,  La poésie de Murièle Modély est toujours ancrée dans la chair. Aussi n’est-il pas surprenant que ce recueil s’ouvre sur une souffrance, par l’évocation d’un curieux syndrome dont le médecin consulté s’obstine à répéter qu’il est dans la tête. Et pourtant : « les crabes sont ces monstres qui n’en finissent pas / de grignoter la joie — leurs yeux / à facettes plantés / sur les fanes / de ta poitrine ». Décrire la douleur lorsque « la maladie de vivre n’est pas franche » n’a rien d’une sinécure, mais, après tout, la poétesse n’a-t-elle pas comme il se doit la maîtrise des mots, des métaphores ou des comparaisons ? « Tu vois dans la transparence / de torses fragiles d’autres bêtes flotter : / elles toquent doucement et cela fait / comme des bulles d’eau qui explosent / sourdement quand elles remontent à la surface » : alors que des « araignées agiles / […] se faufilent et impriment / tous les espaces blancs », on s’interroge avec elle sur cette douleur lancinante et étrange. Lui succède cependant une douleur bien identifiable liée au deuil. À l’enterrement de son père, « le cercueil glissait / doucement le long des cordes / serrant un nœud coulant / sur [sa] langue », dans des poèmes où la figure de style laisse place à plus de narration, plus de faits d’emblée tangibles. Et ce qui devait arriver arrive : « Chaque mot écrit, au funérarium / chez le notaire, à la mairie / efface de sa petite éponge / administrative et crasse / toute possibilité de poème ». Des figures et des corps nous propose ainsi le journal a posteriori d’un double deuil, celui du père et celui de la poésie, laquelle ne veut plus naître dans un monde de douleur. Après le décès, « on ne sent sous les doigts / que les croûtes de pensées / les cellules mortes des mots / amenées à tomber » ; les mois — les années, même… — passent, et « en grattant un peu, le mort perd / son r et ravive la langue d’un petit e / que le mot soit la motte de terre jetée / un matin tôt sur le cercueil du père ». Lentement reviennent les phrases, qui se mélangent dans une dernière partie intitulée « Points de vue », où le regard de l’autrice s’attarde sur les autres et leur octroie son inspiration retrouvée. De la femme dans le métro « qui tient dans ses bras / un ours blanc / énorme » à l’homme invisible qui, encore arrêté au feu qui vient de passer au vert, « perçoit soudain / le battement infime / des vers filaments / coulant de ses rétines », en passant par la femme « qui a coincé le coq entre ses cuisses » pour l’égorger, Murièle reprend goût à la poésie et écrit les saynètes tragicomiques de la vie qui continue. Pour que « les mots se rétablissent », il aura fallu « Laisser les morts marquer d’un jet acide leur territoire ». La poésie se nourrit de douleur et de vie.

La poésie de Murièle Modély est toujours ancrée dans la chair. Aussi n’est-il pas surprenant que ce recueil s’ouvre sur une souffrance, par l’évocation d’un curieux syndrome dont le médecin consulté s’obstine à répéter qu’il est dans la tête. Et pourtant : « les crabes sont ces monstres qui n’en finissent pas / de grignoter la joie — leurs yeux / à facettes plantés / sur les fanes / de ta poitrine ». Décrire la douleur lorsque « la maladie de vivre n’est pas franche » n’a rien d’une sinécure, mais, après tout, la poétesse n’a-t-elle pas comme il se doit la maîtrise des mots, des métaphores ou des comparaisons ? « Tu vois dans la transparence / de torses fragiles d’autres bêtes flotter : / elles toquent doucement et cela fait / comme des bulles d’eau qui explosent / sourdement quand elles remontent à la surface » : alors que des « araignées agiles / […] se faufilent et impriment / tous les espaces blancs », on s’interroge avec elle sur cette douleur lancinante et étrange. Lui succède cependant une douleur bien identifiable liée au deuil. À l’enterrement de son père, « le cercueil glissait / doucement le long des cordes / serrant un nœud coulant / sur [sa] langue », dans des poèmes où la figure de style laisse place à plus de narration, plus de faits d’emblée tangibles. Et ce qui devait arriver arrive : « Chaque mot écrit, au funérarium / chez le notaire, à la mairie / efface de sa petite éponge / administrative et crasse / toute possibilité de poème ». Des figures et des corps nous propose ainsi le journal a posteriori d’un double deuil, celui du père et celui de la poésie, laquelle ne veut plus naître dans un monde de douleur. Après le décès, « on ne sent sous les doigts / que les croûtes de pensées / les cellules mortes des mots / amenées à tomber » ; les mois — les années, même… — passent, et « en grattant un peu, le mort perd / son r et ravive la langue d’un petit e / que le mot soit la motte de terre jetée / un matin tôt sur le cercueil du père ». Lentement reviennent les phrases, qui se mélangent dans une dernière partie intitulée « Points de vue », où le regard de l’autrice s’attarde sur les autres et leur octroie son inspiration retrouvée. De la femme dans le métro « qui tient dans ses bras / un ours blanc / énorme » à l’homme invisible qui, encore arrêté au feu qui vient de passer au vert, « perçoit soudain / le battement infime / des vers filaments / coulant de ses rétines », en passant par la femme « qui a coincé le coq entre ses cuisses » pour l’égorger, Murièle reprend goût à la poésie et écrit les saynètes tragicomiques de la vie qui continue. Pour que « les mots se rétablissent », il aura fallu « Laisser les morts marquer d’un jet acide leur territoire ». La poésie se nourrit de douleur et de vie. « je tends des cordes des linceuls / me soufflent de la rouille sous les paupières des machines à coudre / là-bas dans les cours d’oradour sur glane » : après une visite au village martyr d’Oradour-sur-Glane — où la vue de vieilles machines à coudre dans les ruines des bâtiments l’a marquée —, Ulrike Bail a conçu l’idée de ce recueil, qui entre-tisse les mots de la couture avec ceux de la mémoire, « contre la dévoration omniprésente du temps ». La poésie pourrait être imaginée parfois comme l’art de relier les mots ensemble, de les coudre, voire de les raccommoder au réel ; la poétesse luxembourgo-allemande prend ici cette définition au pied de la lettre, usant d’un vocabulaire spécialisé tel d’un creuset pour ses poèmes où « les mots encordés tanguent / et tanguent jusqu’à la phrase suivante ». Tout en minuscules, elle nous guide entre point de croix, point de surfilage ou bords engloutis, afin de lier de métaphores l’univers sémantiquement riche de la couture et le vaste monde : « quelle surpiqûre sépare le rivage de l’abîme / la dune est fragile ». Fragile, oui, diaphane par moments comme un fil de soie, son écriture au rythme lancinant, à la veine minimaliste convoque les aiguilles du souvenir autant que celles qui percent le tissu — ou les doigts jusqu’au sang. Le point fourrure est l’occasion d’évoquer la souffrance animale, en l’occurrence celle des visons : « les fermes à fourrure les récoltes de pelage les sols grillagés / les mots souillés d’excrément tombent entre les barreaux ». Toutes les formes de souffrance se déploient à partir de cette vision initiale d’Oradour, accolées à ces mots de la couture qui les font poindre. La traduction de Ludivine Jehin et de Jean-Philippe Rossignol garde la qualité incantatoire de la langue allemande d’Ulrike, tout en proposant ces infimes variations qui font des vers transposés des poèmes français à part entière. À coup sûr un défi, relevé de bien belle manière. On ressort de ce recueil avec des fils plein la tête, de l’empathie pour le monde aussi… avec en tête le futur souvenir « cousu durablement comme si l’on pouvait / laisser filer le monde à jamais ».

« je tends des cordes des linceuls / me soufflent de la rouille sous les paupières des machines à coudre / là-bas dans les cours d’oradour sur glane » : après une visite au village martyr d’Oradour-sur-Glane — où la vue de vieilles machines à coudre dans les ruines des bâtiments l’a marquée —, Ulrike Bail a conçu l’idée de ce recueil, qui entre-tisse les mots de la couture avec ceux de la mémoire, « contre la dévoration omniprésente du temps ». La poésie pourrait être imaginée parfois comme l’art de relier les mots ensemble, de les coudre, voire de les raccommoder au réel ; la poétesse luxembourgo-allemande prend ici cette définition au pied de la lettre, usant d’un vocabulaire spécialisé tel d’un creuset pour ses poèmes où « les mots encordés tanguent / et tanguent jusqu’à la phrase suivante ». Tout en minuscules, elle nous guide entre point de croix, point de surfilage ou bords engloutis, afin de lier de métaphores l’univers sémantiquement riche de la couture et le vaste monde : « quelle surpiqûre sépare le rivage de l’abîme / la dune est fragile ». Fragile, oui, diaphane par moments comme un fil de soie, son écriture au rythme lancinant, à la veine minimaliste convoque les aiguilles du souvenir autant que celles qui percent le tissu — ou les doigts jusqu’au sang. Le point fourrure est l’occasion d’évoquer la souffrance animale, en l’occurrence celle des visons : « les fermes à fourrure les récoltes de pelage les sols grillagés / les mots souillés d’excrément tombent entre les barreaux ». Toutes les formes de souffrance se déploient à partir de cette vision initiale d’Oradour, accolées à ces mots de la couture qui les font poindre. La traduction de Ludivine Jehin et de Jean-Philippe Rossignol garde la qualité incantatoire de la langue allemande d’Ulrike, tout en proposant ces infimes variations qui font des vers transposés des poèmes français à part entière. À coup sûr un défi, relevé de bien belle manière. On ressort de ce recueil avec des fils plein la tête, de l’empathie pour le monde aussi… avec en tête le futur souvenir « cousu durablement comme si l’on pouvait / laisser filer le monde à jamais ». Une rubrique désormais semestrielle sur ce site ? Pourquoi pas… En tout cas, voici, après l’évocation des

Une rubrique désormais semestrielle sur ce site ? Pourquoi pas… En tout cas, voici, après l’évocation des

Difficile de rendre compte d’une telle anthologie (56 poèmes aux formes variées) dans le carcan habituel d’une chronique-minute, plus adapté aux recueils ; mais évidemment, un livre combinant poésie et littératures de l’imaginaire — en l’occurrence le fantastique — a ici toute sa place… et s’il faut un peu pousser les murs de la contrainte de longueur, du paragraphe unique et du temps de lecture, qu’il en soit ainsi !

Difficile de rendre compte d’une telle anthologie (56 poèmes aux formes variées) dans le carcan habituel d’une chronique-minute, plus adapté aux recueils ; mais évidemment, un livre combinant poésie et littératures de l’imaginaire — en l’occurrence le fantastique — a ici toute sa place… et s’il faut un peu pousser les murs de la contrainte de longueur, du paragraphe unique et du temps de lecture, qu’il en soit ainsi ! « Je prends la suite des poètes qui écrivirent le flottement des cheveux des saules dans la douceur du matin. » Sommes-nous dans la seule et simple contemplation de la nature ? Pas du tout, bien sûr, et Orée Li, qui a « appris par cœur la douleur des fleurs », le révèle dès la partie introductive, où « le corps s’immobilise / et le regard s’ouvre / plus loin que prévu ». Plus loin, c’est, on l’apprendra, viser « la symbiose inespérée », l’harmonie totale avec un vivant autre, en l’occurrence celui des végétaux : « J’arrose mon système / nerveux de lavande », grand huit des espèces, « cavalcade dans le tunnel sans parois ». La musique des mots (« un piano de microbiotes s’en vient ») est un prélude au mélange des formes vivantes, végétaux d’abord certes, mais les animaux ne sont pas en reste (« kératine à éclore / en germination dinosaures »). Au fil du livre, malgré le « mugissement de l’écocide » — ce n’est pas un hasard si l’une des parties convoque Rachel Carson en exergue —, contre celui-ci même, puisque la poésie est également combat, Orée Li se fond dans les plantes, « dans l’oraison des fleurs » ; son corps ne fait plus qu’un avec Brassica nigra (la moutarde noire), expérimente « en silence ce que nous pourrions appeler la conscience fluide ». Pour ce faire, le recueil mélange prose poétique, vers libres classiques ou mots savamment disposés sur la page, pour une respiration au rythme de la chlorophylle. Hors d’un corps humain aussi, la poésie est traversée par le désir, tant la fascination des multiples accouplements entre fleurs et abeilles se fait prégnante, « une ruche sauvage / au point G ». Et l’on pense aux écrits de la philosophe des sciences Vinciane Despret, même si cette dernière concentre ses recherches sur nos rapports avec les animaux plutôt que sur notre relation aux végétaux. En tout cas, Orée Li plante un recueil absorbant, où l’amour finit d’ailleurs par triompher, cyprine et sève mêlées, après une montée en tension haletante. Gage de fluidité, des

« Je prends la suite des poètes qui écrivirent le flottement des cheveux des saules dans la douceur du matin. » Sommes-nous dans la seule et simple contemplation de la nature ? Pas du tout, bien sûr, et Orée Li, qui a « appris par cœur la douleur des fleurs », le révèle dès la partie introductive, où « le corps s’immobilise / et le regard s’ouvre / plus loin que prévu ». Plus loin, c’est, on l’apprendra, viser « la symbiose inespérée », l’harmonie totale avec un vivant autre, en l’occurrence celui des végétaux : « J’arrose mon système / nerveux de lavande », grand huit des espèces, « cavalcade dans le tunnel sans parois ». La musique des mots (« un piano de microbiotes s’en vient ») est un prélude au mélange des formes vivantes, végétaux d’abord certes, mais les animaux ne sont pas en reste (« kératine à éclore / en germination dinosaures »). Au fil du livre, malgré le « mugissement de l’écocide » — ce n’est pas un hasard si l’une des parties convoque Rachel Carson en exergue —, contre celui-ci même, puisque la poésie est également combat, Orée Li se fond dans les plantes, « dans l’oraison des fleurs » ; son corps ne fait plus qu’un avec Brassica nigra (la moutarde noire), expérimente « en silence ce que nous pourrions appeler la conscience fluide ». Pour ce faire, le recueil mélange prose poétique, vers libres classiques ou mots savamment disposés sur la page, pour une respiration au rythme de la chlorophylle. Hors d’un corps humain aussi, la poésie est traversée par le désir, tant la fascination des multiples accouplements entre fleurs et abeilles se fait prégnante, « une ruche sauvage / au point G ». Et l’on pense aux écrits de la philosophe des sciences Vinciane Despret, même si cette dernière concentre ses recherches sur nos rapports avec les animaux plutôt que sur notre relation aux végétaux. En tout cas, Orée Li plante un recueil absorbant, où l’amour finit d’ailleurs par triompher, cyprine et sève mêlées, après une montée en tension haletante. Gage de fluidité, des

« Je me souviens de l’enfance / comme d’une porte qui claque », nous écrit François Audouy. Et de convoquer les feuilles Canson, « un walkman portant ses chansons » — car le poète ne craint pas la rime —, puis le « buste sous un chemisier » de Marine Renoir, en quatrième D. Va-t-on assister à une vague de poésie nostalgique et potentiellement monotone, aussi travaillée soit-elle ? « Nos enfants joueront au football / et réclameront des paires de Nike ; / leurs rêves seront des rêves fantômes / des fantasmes de cités dortoirs » : non, le poète plante en fait le décor de l’enfance pour mieux se projeter dans l’avenir, habillé de son « costume d’homme ». S’ensuit un intermède qui triture la « langue perdue langue triste langue morte », la faisant « langue magie langue lagune langue sel », où l’on sent l’influence des voyages de celui qui a enseigné notamment en Afrique ; la poésie s’y voit justifiée, « poème pluie tu fais le beau temps », voici que l’auteur affirme ses intentions, affine son message : « C’est la métaphore de l’acte d’achat / la politique du déjà-vu / qui détermine les atouts, / agglutine les troupeaux de zébus. » Et lorsque arrive la partie intitulée « Adulte ère », on comprend que la mémoire vive alimente la critique actuelle, la sidération devant la conduite humaine parfois : « blessures encore tressaillements / sous ces bambous birmans complices / de suaves et silencieux supplices ». Dans un rythme souvent confié à des octosyllabes modernes, où l’e muet saute et où l’oralité fait loi, le poète s’enfonce dans la boue de notre époque, jouant de sonorités pour en capturer l’absurdité : « Dolorosa, dolorosa, accorde-nous de la dignidad / dans nos doutes dodécaphoniques / nos détresses de petits détaillants. » Là où « dans les lendemains nostalgiques / une petite tonne de projets nihilistes / hurle en silence », il fait bon versifier pour exorciser ses angoisses ou ses craintes. L’enfance, avec laquelle on a commencé le voyage, est à l’origine de tout : « Il n’y a rien d’autre / rien d’autre / jamais / qu’un enfant seul dans sa chambre / que les cisaillements du désir ». Mémoire vive, mémoire à vif. La fatalité mènerait-elle à la poésie ?

« Je me souviens de l’enfance / comme d’une porte qui claque », nous écrit François Audouy. Et de convoquer les feuilles Canson, « un walkman portant ses chansons » — car le poète ne craint pas la rime —, puis le « buste sous un chemisier » de Marine Renoir, en quatrième D. Va-t-on assister à une vague de poésie nostalgique et potentiellement monotone, aussi travaillée soit-elle ? « Nos enfants joueront au football / et réclameront des paires de Nike ; / leurs rêves seront des rêves fantômes / des fantasmes de cités dortoirs » : non, le poète plante en fait le décor de l’enfance pour mieux se projeter dans l’avenir, habillé de son « costume d’homme ». S’ensuit un intermède qui triture la « langue perdue langue triste langue morte », la faisant « langue magie langue lagune langue sel », où l’on sent l’influence des voyages de celui qui a enseigné notamment en Afrique ; la poésie s’y voit justifiée, « poème pluie tu fais le beau temps », voici que l’auteur affirme ses intentions, affine son message : « C’est la métaphore de l’acte d’achat / la politique du déjà-vu / qui détermine les atouts, / agglutine les troupeaux de zébus. » Et lorsque arrive la partie intitulée « Adulte ère », on comprend que la mémoire vive alimente la critique actuelle, la sidération devant la conduite humaine parfois : « blessures encore tressaillements / sous ces bambous birmans complices / de suaves et silencieux supplices ». Dans un rythme souvent confié à des octosyllabes modernes, où l’e muet saute et où l’oralité fait loi, le poète s’enfonce dans la boue de notre époque, jouant de sonorités pour en capturer l’absurdité : « Dolorosa, dolorosa, accorde-nous de la dignidad / dans nos doutes dodécaphoniques / nos détresses de petits détaillants. » Là où « dans les lendemains nostalgiques / une petite tonne de projets nihilistes / hurle en silence », il fait bon versifier pour exorciser ses angoisses ou ses craintes. L’enfance, avec laquelle on a commencé le voyage, est à l’origine de tout : « Il n’y a rien d’autre / rien d’autre / jamais / qu’un enfant seul dans sa chambre / que les cisaillements du désir ». Mémoire vive, mémoire à vif. La fatalité mènerait-elle à la poésie ? L’humour noir dans l’écriture est la soupape de sécurité qui permet à Christophe Esnault d’évoluer dans un monde anxiogène, en témoignent déjà les autres chroniques-minute qui lui sont consacrées

L’humour noir dans l’écriture est la soupape de sécurité qui permet à Christophe Esnault d’évoluer dans un monde anxiogène, en témoignent déjà les autres chroniques-minute qui lui sont consacrées  Le titre est programmatique : Catherine Andrieu, dans son avant-dire, se revendique véritablement oiseau du vent, elle qui écrit plus tard dans le recueil qu’elle est « une errance, / un vol suspendu entre deux échos, / une plume qui danse / entre le toujours et le jamais ». Ces poèmes sont-ils l’histoire d’une ascension ou d’une chute ? Tout ce qui pour nous (et la poétesse, toujours dans son avant-dire) est certain, c’est que « le recueil suit une trajectoire ». La petite cinquantaine de pages commence par l’évocation de Camille Claudel, dont le « cri traverse le marbre, / il soulève la poussière des silences, / et nous, / honteux, / nous écoutons l’écho de ta tempête ». « Tu marches / dans l’ombre tachetée des fougères, / paume ouverte, effleurant / le secret râpeux des pierres » : le poème suivant rend-il encore hommage à la sculptrice ? On finit par deviner que non, pas vraiment ; c’est une succession de tableaux que la poétesse nous livre, les numérotant en chiffres romains, mais les liant tellement entre eux qu’on y trouve les transitions naturelles. Normal, pour quelqu’un qui « marche dans la phrase / comme on entre dans un jardin suspendu ». Catherine Andrieu est, nous dit-elle encore, « brisures de lumière / au creux des remous, / un fétu de chair happé par l’élan », et c’est cet élan qu’elle convoque ici pour nous convier dans son univers — qu’elle décline avec méthode dans plusieurs publications par an — où la mer, les amitiés (littéraires ou pas), les obsessions reviennent. « Un cerf surgit du pli du matin, / couronne vivante qui griffe l’air » : les huitième et neuvième poèmes, particulièrement émouvants, convoquent une de ces (saines) obsessions, en mentionnant tout un bestiaire — renard, merle, loup, corbeau, éléphant, fourmi, abeille, cheval, dauphin, chien, sans oublier le chat Paname, celui dont elle ressent encore le deuil — pour délivrer un message résolument antispéciste. Quand l’espèce humaine comprendra, « nous saurons enfin / que nous avons marché / sur des étoiles vivantes / sans jamais lever les yeux ». L’oiseau que la poétesse prend pour animal totem, ce « messager du rien, / funambule de l’azur », préside avec hauteur à un recueil qui, à la réflexion et avec optimisme, est finalement plus ascension que chute : « J’ai le dernier mot, / celui qui s’envole. »

Le titre est programmatique : Catherine Andrieu, dans son avant-dire, se revendique véritablement oiseau du vent, elle qui écrit plus tard dans le recueil qu’elle est « une errance, / un vol suspendu entre deux échos, / une plume qui danse / entre le toujours et le jamais ». Ces poèmes sont-ils l’histoire d’une ascension ou d’une chute ? Tout ce qui pour nous (et la poétesse, toujours dans son avant-dire) est certain, c’est que « le recueil suit une trajectoire ». La petite cinquantaine de pages commence par l’évocation de Camille Claudel, dont le « cri traverse le marbre, / il soulève la poussière des silences, / et nous, / honteux, / nous écoutons l’écho de ta tempête ». « Tu marches / dans l’ombre tachetée des fougères, / paume ouverte, effleurant / le secret râpeux des pierres » : le poème suivant rend-il encore hommage à la sculptrice ? On finit par deviner que non, pas vraiment ; c’est une succession de tableaux que la poétesse nous livre, les numérotant en chiffres romains, mais les liant tellement entre eux qu’on y trouve les transitions naturelles. Normal, pour quelqu’un qui « marche dans la phrase / comme on entre dans un jardin suspendu ». Catherine Andrieu est, nous dit-elle encore, « brisures de lumière / au creux des remous, / un fétu de chair happé par l’élan », et c’est cet élan qu’elle convoque ici pour nous convier dans son univers — qu’elle décline avec méthode dans plusieurs publications par an — où la mer, les amitiés (littéraires ou pas), les obsessions reviennent. « Un cerf surgit du pli du matin, / couronne vivante qui griffe l’air » : les huitième et neuvième poèmes, particulièrement émouvants, convoquent une de ces (saines) obsessions, en mentionnant tout un bestiaire — renard, merle, loup, corbeau, éléphant, fourmi, abeille, cheval, dauphin, chien, sans oublier le chat Paname, celui dont elle ressent encore le deuil — pour délivrer un message résolument antispéciste. Quand l’espèce humaine comprendra, « nous saurons enfin / que nous avons marché / sur des étoiles vivantes / sans jamais lever les yeux ». L’oiseau que la poétesse prend pour animal totem, ce « messager du rien, / funambule de l’azur », préside avec hauteur à un recueil qui, à la réflexion et avec optimisme, est finalement plus ascension que chute : « J’ai le dernier mot, / celui qui s’envole. » D’emblée, dans un « Poème-prélude », le Taïwanais Lin Yao-teh (1962-1996) élargit les perspectives poétiques : « l’espace de [son] esprit, [ses] postures fugitives / s’arrondissent en un bol d’argent / plein de mots comme la neige / baigne l’univers de clarté sur des milliards d’années-lumière ». Nous voilà donc prévenus : l’échelle de ses vers ira de l’intime à l’infini, sur « le sentier haut et mûr de la Voie lactée ». Chantant le cosmos, les ordinateurs — dans des textes datant du milieu des années 1980 —, le poète s’ancre en visionnaire au-delà de son époque, allant jusqu’à ironiser sur « ce qui préoccupe vraiment le maire : / c’est le futur d’il y a un siècle ». La politique donc, la ville « aux inimitables lumières » aussi s’invitent dans ses mots, tranchants, ironiques, libres. Après tout, « [son] existence / a la souplesse de l’échine d’un chat », et il s’autorise la liberté d’écrire les zones grises de l’existence, quand « la majorité de la majorité / vit dans l’interstice du noir et du blanc ». On le voit, même écrits dans les années 1980, ses poèmes résonnent fortement aujourd’hui, à une époque où la binarité simpliste du discours revient en force. Lin Yao-teh mêle l’infiniment petit à l’immensément grand, fait dans la concision, puise dans les mythes nordiques pour évoquer le Ragnarök sur Jupiter dans une poésie science-fictionnelle et lyrique osée, jongle avec la ponctuation… Dans ce florilège choisi et traduit par Gwennaël Gaffric, l’expression semble tellement naturelle, les poèmes visuels sont si bien rendus qu’on oublie parfois qu’on est en train de lire une traduction. D’ailleurs, le traducteur glisse, en le signalant d’un « GG, pour LYT », un poème de sa plume en hommage à celui qu’il sert, où « la neige tombe en bruit sur les pages jaunies ». Cette neige du bol en argent dans lequel se reflète l’univers, bien entendu. Dans la steppe, cette « terre onirique, objet de conquête depuis toutes les nuits et les jours du temps », sur « la vraie / route du soi » de la Route de la soie, Lin Yao-teh capture les tremblements du monde de son époque et de la nôtre, tel le poème « U235 » qui de ses « cendres de mort en suspension » brandit la guerre nucléaire de façon apotropaïque. Et dans le long poème en prose qui conclut le livre, il s’essaie aussi à ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme triste : « Des millions et des millions d’années plus tard, des êtres métalliques situés à des années-lumière de nous se poseront enfin sur la Terre, leurs bras d’acier déterreront une Mercedes des ruines de béton, puis, grâce à leurs circuits électroniques, ils en déduiront que c’est la première forme de vie apparue sur cette planète. » C’est une voix poétique puissante, aux ailes brisées en plein vol dans la trentaine, qui nous est donnée à lire ici, et c’est un plaisir aussi intellectuel que sensuel.

D’emblée, dans un « Poème-prélude », le Taïwanais Lin Yao-teh (1962-1996) élargit les perspectives poétiques : « l’espace de [son] esprit, [ses] postures fugitives / s’arrondissent en un bol d’argent / plein de mots comme la neige / baigne l’univers de clarté sur des milliards d’années-lumière ». Nous voilà donc prévenus : l’échelle de ses vers ira de l’intime à l’infini, sur « le sentier haut et mûr de la Voie lactée ». Chantant le cosmos, les ordinateurs — dans des textes datant du milieu des années 1980 —, le poète s’ancre en visionnaire au-delà de son époque, allant jusqu’à ironiser sur « ce qui préoccupe vraiment le maire : / c’est le futur d’il y a un siècle ». La politique donc, la ville « aux inimitables lumières » aussi s’invitent dans ses mots, tranchants, ironiques, libres. Après tout, « [son] existence / a la souplesse de l’échine d’un chat », et il s’autorise la liberté d’écrire les zones grises de l’existence, quand « la majorité de la majorité / vit dans l’interstice du noir et du blanc ». On le voit, même écrits dans les années 1980, ses poèmes résonnent fortement aujourd’hui, à une époque où la binarité simpliste du discours revient en force. Lin Yao-teh mêle l’infiniment petit à l’immensément grand, fait dans la concision, puise dans les mythes nordiques pour évoquer le Ragnarök sur Jupiter dans une poésie science-fictionnelle et lyrique osée, jongle avec la ponctuation… Dans ce florilège choisi et traduit par Gwennaël Gaffric, l’expression semble tellement naturelle, les poèmes visuels sont si bien rendus qu’on oublie parfois qu’on est en train de lire une traduction. D’ailleurs, le traducteur glisse, en le signalant d’un « GG, pour LYT », un poème de sa plume en hommage à celui qu’il sert, où « la neige tombe en bruit sur les pages jaunies ». Cette neige du bol en argent dans lequel se reflète l’univers, bien entendu. Dans la steppe, cette « terre onirique, objet de conquête depuis toutes les nuits et les jours du temps », sur « la vraie / route du soi » de la Route de la soie, Lin Yao-teh capture les tremblements du monde de son époque et de la nôtre, tel le poème « U235 » qui de ses « cendres de mort en suspension » brandit la guerre nucléaire de façon apotropaïque. Et dans le long poème en prose qui conclut le livre, il s’essaie aussi à ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme triste : « Des millions et des millions d’années plus tard, des êtres métalliques situés à des années-lumière de nous se poseront enfin sur la Terre, leurs bras d’acier déterreront une Mercedes des ruines de béton, puis, grâce à leurs circuits électroniques, ils en déduiront que c’est la première forme de vie apparue sur cette planète. » C’est une voix poétique puissante, aux ailes brisées en plein vol dans la trentaine, qui nous est donnée à lire ici, et c’est un plaisir aussi intellectuel que sensuel. Dans « Sonnets de la bêtise », première partie en forme d’art poétique ludique, Bertrand Gaydon clame, non sans avoir passé un contrat avec qui le lit (« En signant ce qui suit, le bon lecteur s’engage / À ne tenir l’aimable auteur en aucun cas / Responsable de maux, anxiétés ou tracas, / Et renonce à briguer intérêts ou dommages »), son irrépressible singularité dans le monde moderne du vers libre : « Il faut être un peu con pour écrire un sonnet ». Ceci posé, il livre néanmoins ses recettes pour utiliser au mieux cette forme contrainte, puisqu’il ne peut s’empêcher de la pratiquer : « Le sonnet est semblable au cheese-cake aux myrtilles : / La couche supérieure en recueille le goût / Mais la matière vive est logée en dessous ». Avec aisance et malice, le poète prône la facilité, qui fait que « dans le corps du sonnet / On met n’importe quoi du moment que ça rime / Enfin pas tout à fait, mais ce n’est pas un crime ». Les seize textes, tout en contradictions et en affirmations aussi péremptoires que sournoises, posent les jalons de la deuxième partie, « Sonnets de la paresse », plus philosophique. Dans sa postface, Bertrand Gaydon explique la genèse de celle-ci par une triple paresse : celle du recours au sonnet, une « forme statique à force de contraintes » ; celle de la subordination du sens à la forme ; et enfin, celle du recours à Dante. En effet, nombre de poèmes se voient ornés de vers tirés du Purgatoire et du Paradis, soit en version originale, soit en traduction. Mais d’autres langues (espagnol, portugais, anglais, allemand, néerlandais… — la liste des péchés capitaux dans cette dernière forme un alexandrin !) viennent se mêler au français aussi, et l’auteur de préciser : « Le sonnet se prête à l’apport d’un vocabulaire étranger, parce qu’il est incompréhensible, même écrit en français. » Il est vrai que, pour se livrer, les textes demandent une deuxième, voire une troisième lecture — Bertrand Gaydon avoue ainsi que, après avoir relu certains à tête reposée, il n’était plus certain de son idée initiale. « J’aime savoir ce qu’a voulu dire l’auteur, / non pas qu’à la fumée on reconnaît le feu [Purgatorio, XXXIII] / ni que l’intellection exige cet aveu, / mais pour en ce plain champ cerner la profondeur » : la question de la signification se pose donc, avec la lectrice ou le lecteur en vigie, « en passant au régime / de la communauté réduite aux aguets » aux côtés de l’auteur. C’est à une lecture active que celui-ci nous convoque. Et si « On bâtit l’avenir de zéros et de uns, / comme de la mémoire on recueille le grain ; / on perd le droit chemin dans la forêt logique », c’est à une intelligence tout humaine, sans artificialité, qu’il est fait appel dans ce livre. « Et quoi donc à ma mort avec moi va s’éteindre ? » Les questions existentielles fusent, enchaînées par la roue libre d’une forme à la fois contraignante et légère, tandis que les rimes marquent les sonorités entêtantes de comptines élaborées. Et, toujours, « on revient sur ses pas, car tout est poésie ».

Dans « Sonnets de la bêtise », première partie en forme d’art poétique ludique, Bertrand Gaydon clame, non sans avoir passé un contrat avec qui le lit (« En signant ce qui suit, le bon lecteur s’engage / À ne tenir l’aimable auteur en aucun cas / Responsable de maux, anxiétés ou tracas, / Et renonce à briguer intérêts ou dommages »), son irrépressible singularité dans le monde moderne du vers libre : « Il faut être un peu con pour écrire un sonnet ». Ceci posé, il livre néanmoins ses recettes pour utiliser au mieux cette forme contrainte, puisqu’il ne peut s’empêcher de la pratiquer : « Le sonnet est semblable au cheese-cake aux myrtilles : / La couche supérieure en recueille le goût / Mais la matière vive est logée en dessous ». Avec aisance et malice, le poète prône la facilité, qui fait que « dans le corps du sonnet / On met n’importe quoi du moment que ça rime / Enfin pas tout à fait, mais ce n’est pas un crime ». Les seize textes, tout en contradictions et en affirmations aussi péremptoires que sournoises, posent les jalons de la deuxième partie, « Sonnets de la paresse », plus philosophique. Dans sa postface, Bertrand Gaydon explique la genèse de celle-ci par une triple paresse : celle du recours au sonnet, une « forme statique à force de contraintes » ; celle de la subordination du sens à la forme ; et enfin, celle du recours à Dante. En effet, nombre de poèmes se voient ornés de vers tirés du Purgatoire et du Paradis, soit en version originale, soit en traduction. Mais d’autres langues (espagnol, portugais, anglais, allemand, néerlandais… — la liste des péchés capitaux dans cette dernière forme un alexandrin !) viennent se mêler au français aussi, et l’auteur de préciser : « Le sonnet se prête à l’apport d’un vocabulaire étranger, parce qu’il est incompréhensible, même écrit en français. » Il est vrai que, pour se livrer, les textes demandent une deuxième, voire une troisième lecture — Bertrand Gaydon avoue ainsi que, après avoir relu certains à tête reposée, il n’était plus certain de son idée initiale. « J’aime savoir ce qu’a voulu dire l’auteur, / non pas qu’à la fumée on reconnaît le feu [Purgatorio, XXXIII] / ni que l’intellection exige cet aveu, / mais pour en ce plain champ cerner la profondeur » : la question de la signification se pose donc, avec la lectrice ou le lecteur en vigie, « en passant au régime / de la communauté réduite aux aguets » aux côtés de l’auteur. C’est à une lecture active que celui-ci nous convoque. Et si « On bâtit l’avenir de zéros et de uns, / comme de la mémoire on recueille le grain ; / on perd le droit chemin dans la forêt logique », c’est à une intelligence tout humaine, sans artificialité, qu’il est fait appel dans ce livre. « Et quoi donc à ma mort avec moi va s’éteindre ? » Les questions existentielles fusent, enchaînées par la roue libre d’une forme à la fois contraignante et légère, tandis que les rimes marquent les sonorités entêtantes de comptines élaborées. Et, toujours, « on revient sur ses pas, car tout est poésie ». « Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une

« Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une

Dans ce recueil, « la langue / s’imprègne de tout ce qui l’entoure / goût de l’humus ». Mais si « feuilles et scories étincellent », la nature n’est pas le seul sujet auquel sont consacrés les longs poèmes narratifs de Laurent Margantin, dont on connaît l’admiration pour Kenneth White, chantre de la géopoétique. Ici, on pourrait parler d’un triptyque d’inspirations : la nature, certes, mais encore le temps et les relations entre les êtres. Ainsi, dans « Le chemin des invisibles », le poète commence « au milieu de ces champs / maïs coupé » pour se prendre dans les plis et replis du temps, se remémorer des figures familiales disparues, bouclant la boucle avec H. G. Wells — auteur, comme on le sait, aussi bien de L’Homme invisible que de La Machine à explorer le temps. Si l’écriture est fluide et court presque naturellement sur la page, on sent dans ces textes une attirance tout particulière pour la construction, pour le cheminement narratif. Une organisation qu’on pourrait croire bien loin du chaos du titre. Voire. En exergue, Laurent Margantin nous rappelle avec Novalis —

Dans ce recueil, « la langue / s’imprègne de tout ce qui l’entoure / goût de l’humus ». Mais si « feuilles et scories étincellent », la nature n’est pas le seul sujet auquel sont consacrés les longs poèmes narratifs de Laurent Margantin, dont on connaît l’admiration pour Kenneth White, chantre de la géopoétique. Ici, on pourrait parler d’un triptyque d’inspirations : la nature, certes, mais encore le temps et les relations entre les êtres. Ainsi, dans « Le chemin des invisibles », le poète commence « au milieu de ces champs / maïs coupé » pour se prendre dans les plis et replis du temps, se remémorer des figures familiales disparues, bouclant la boucle avec H. G. Wells — auteur, comme on le sait, aussi bien de L’Homme invisible que de La Machine à explorer le temps. Si l’écriture est fluide et court presque naturellement sur la page, on sent dans ces textes une attirance tout particulière pour la construction, pour le cheminement narratif. Une organisation qu’on pourrait croire bien loin du chaos du titre. Voire. En exergue, Laurent Margantin nous rappelle avec Novalis —  Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes.

Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes. « Je pourrais vous raconter mille choses, tout ce que j’aime et tout ce que j’aime moins, sur la Lisbonne fictive et la Lisbonne réelle, le fado et ses nuits sans fin, les peines de joie mélangées avec le souffle du cœur, les poésies qui se promènent en liberté et celles qui se font arrêter ; les touristes que je n’aime pas et ceux que j’aime ; les choses délicieuses qu’on peut manger et celles vraiment dégueulasses qu’il vaut mieux éviter, la ville que j’ai connue il y a 30 ans et ce qu’elle est devenue, les petites notations drôles et les grands récits tragiques, pourquoi j’adorerais habiter dans la ville blanche et pourquoi il vaut mieux peut-être pas, mes rêves et mes cauchemars, la rivière et l’océan, et le pont et les lumières de la nuit, Lisboa qui brille et Lisboa qui prie et Lisboa qui rit et Lisboa qui pleure, et puis tout ce qu’on s’invente comme prétexte pour être heureux… » Ainsi se confie l’auteur luso-luxembourgeois, dans le texte « Les yeux sont faits », sur sa relation à Lisbonne, qu’il a arpentée en novembre 2024 pour en tirer ce réjouissant petit livre entre album photo, récit de voyage et recueil de proses poétiques. Paulo Lobo photographe, c’est un sens du cadre sûr, une empathie qui lui permet de tirer des visages une lumière singulière — et dans la « ville blanche », cette faculté prend tout son sens —, des réflexes qui permettent de coucher sur pellicule (aussi, parce qu’il n’y a pas que le numérique dans la vie) des instants qui s’effaceront sans que le commun des mortels les voie ; Paulo Lobo auteur, c’est une plume fluide et légère, qui ne s’embarrasse pas d’afféteries, qui prolonge le regard des clichés en invoquant les mânes de la nostalgie et de la tendresse pour les frères et sœurs en humanité. En une centaine de pages, alternant textes et photographies en noir et blanc ou en couleurs, il parle de la gentrification, la montre, mais ne se terre pas dans un c’était-mieux-avant paresseux. Malgré les transformations que sa cité de cœur a subies depuis des décennies, il cherche inlassablement la beauté, ce « miracle qui peut arriver à tout le monde », dont « il ne faut pas avoir honte ». À la Cinémathèque comme dans les rues, l’écrivain photographe se fait son cinéma. Il collectionne les endroits où l’on peut encore croire au vivre-ensemble, même si la loi du plus fort, du plus riche surtout, prévaut ici comme ailleurs. Voici par exemple Cais do Ginjal, ce « non-lieu en état de délabrement qui respire encore la vie ». Et si Paulo semble se parer des atours de l’éternel optimiste, il a une bonne excuse : « C’est Lisbonne qui m’a saisi. » Et nous avec.

« Je pourrais vous raconter mille choses, tout ce que j’aime et tout ce que j’aime moins, sur la Lisbonne fictive et la Lisbonne réelle, le fado et ses nuits sans fin, les peines de joie mélangées avec le souffle du cœur, les poésies qui se promènent en liberté et celles qui se font arrêter ; les touristes que je n’aime pas et ceux que j’aime ; les choses délicieuses qu’on peut manger et celles vraiment dégueulasses qu’il vaut mieux éviter, la ville que j’ai connue il y a 30 ans et ce qu’elle est devenue, les petites notations drôles et les grands récits tragiques, pourquoi j’adorerais habiter dans la ville blanche et pourquoi il vaut mieux peut-être pas, mes rêves et mes cauchemars, la rivière et l’océan, et le pont et les lumières de la nuit, Lisboa qui brille et Lisboa qui prie et Lisboa qui rit et Lisboa qui pleure, et puis tout ce qu’on s’invente comme prétexte pour être heureux… » Ainsi se confie l’auteur luso-luxembourgeois, dans le texte « Les yeux sont faits », sur sa relation à Lisbonne, qu’il a arpentée en novembre 2024 pour en tirer ce réjouissant petit livre entre album photo, récit de voyage et recueil de proses poétiques. Paulo Lobo photographe, c’est un sens du cadre sûr, une empathie qui lui permet de tirer des visages une lumière singulière — et dans la « ville blanche », cette faculté prend tout son sens —, des réflexes qui permettent de coucher sur pellicule (aussi, parce qu’il n’y a pas que le numérique dans la vie) des instants qui s’effaceront sans que le commun des mortels les voie ; Paulo Lobo auteur, c’est une plume fluide et légère, qui ne s’embarrasse pas d’afféteries, qui prolonge le regard des clichés en invoquant les mânes de la nostalgie et de la tendresse pour les frères et sœurs en humanité. En une centaine de pages, alternant textes et photographies en noir et blanc ou en couleurs, il parle de la gentrification, la montre, mais ne se terre pas dans un c’était-mieux-avant paresseux. Malgré les transformations que sa cité de cœur a subies depuis des décennies, il cherche inlassablement la beauté, ce « miracle qui peut arriver à tout le monde », dont « il ne faut pas avoir honte ». À la Cinémathèque comme dans les rues, l’écrivain photographe se fait son cinéma. Il collectionne les endroits où l’on peut encore croire au vivre-ensemble, même si la loi du plus fort, du plus riche surtout, prévaut ici comme ailleurs. Voici par exemple Cais do Ginjal, ce « non-lieu en état de délabrement qui respire encore la vie ». Et si Paulo semble se parer des atours de l’éternel optimiste, il a une bonne excuse : « C’est Lisbonne qui m’a saisi. » Et nous avec.

« Il avait les attaches et les jambes fines comme celles d’une femme, les yeux d’un rêve bleu sombre, vingt mille lieues sous la mer, un nez à ne rien perdre des odeurs de ce monde, d’épaisses moustaches claires et une joie que l’appétit gonflait souvent, appétit pour le vent, la vérité, les viandes et les histoires. » Ainsi se voit décrire le père du narrateur du Tutoiement des morts, père à qui se consacre ce roman aux forts accents de prose poétique (ce qui justifie son apparition dans cette rubrique vouée quasi exclusivement à la poésie). C’est que l’auteur, Alexandre Billon, est poète, et ça se sent. Le récit fourmille en effet d’images, d’entrechocs entre mots… mais de réflexions philosophiques aussi — notamment cette constante interrogation sur comment penser sa propre inexistence, comme si le narrateur cherchait confirmation auprès des grands philosophes que sa vie avec son père a eu une signification, un sens. Se dessine au fil des pages le portrait attendri d’un géniteur fantasque, d’un médecin en psychiatrie génial (il sera chef de clinique « dans le même hôpital qu’Artaud ») rattrapé par les symptômes de ses patients, d’un inventeur frustré, d’un consommateur de drogues impénitent, d’un funambule de l’existence, d’un père aux mille visages en somme, « humain comme une réclame pour la mortalité », parti bien trop tôt. Le fait que le narrateur se prénomme Alexandre, comme l’auteur, ajoute à l’émotion que suscite la lecture : impossible de ne pas pressentir une part de vécu dans ces pages parfois légères, parfois poignantes, qui brassent la psychologie tant d’un enfant tout jeune que d’un adulte qui se lance dans les études et dans la vie hors du cocon familial. Drôle de cocon, toutefois, avec son divorce, ses galères de logement prises à la rigolade : « On rêvait. On était des étrangers : fatigués, mycosés, sans chez-soi, mais dans ce vieux débarras déguisé en chambre, à faire et à refaire, cahin-caha, le branlant Univers, on était assez bien. » En plus de sa langue virevoltante, se dégage du Tutoiement de morts une énergie communicative, une volonté de garder en mémoire les moments les plus agréables d’une relation complexe. Pas de sensiblerie, non, mais la véritable quête d’un passé qui constituerait le meilleur garant d’un avenir sans trop d’anicroches. Alexandre, devenu père, ne renonce pas aux enseignements que prodiguent les gosses : « Ils font de la micrométaphysique gaiement — en jouant aux patins à roulettes — sans y penser — et mieux que les grands malins. » Hymne au père et roman poétique d’apprentissage philosophique, le livre conserve en toutes circonstances son sourire doux, comme une cuillerée de miel versée dans le grog des souvenirs.

« Il avait les attaches et les jambes fines comme celles d’une femme, les yeux d’un rêve bleu sombre, vingt mille lieues sous la mer, un nez à ne rien perdre des odeurs de ce monde, d’épaisses moustaches claires et une joie que l’appétit gonflait souvent, appétit pour le vent, la vérité, les viandes et les histoires. » Ainsi se voit décrire le père du narrateur du Tutoiement des morts, père à qui se consacre ce roman aux forts accents de prose poétique (ce qui justifie son apparition dans cette rubrique vouée quasi exclusivement à la poésie). C’est que l’auteur, Alexandre Billon, est poète, et ça se sent. Le récit fourmille en effet d’images, d’entrechocs entre mots… mais de réflexions philosophiques aussi — notamment cette constante interrogation sur comment penser sa propre inexistence, comme si le narrateur cherchait confirmation auprès des grands philosophes que sa vie avec son père a eu une signification, un sens. Se dessine au fil des pages le portrait attendri d’un géniteur fantasque, d’un médecin en psychiatrie génial (il sera chef de clinique « dans le même hôpital qu’Artaud ») rattrapé par les symptômes de ses patients, d’un inventeur frustré, d’un consommateur de drogues impénitent, d’un funambule de l’existence, d’un père aux mille visages en somme, « humain comme une réclame pour la mortalité », parti bien trop tôt. Le fait que le narrateur se prénomme Alexandre, comme l’auteur, ajoute à l’émotion que suscite la lecture : impossible de ne pas pressentir une part de vécu dans ces pages parfois légères, parfois poignantes, qui brassent la psychologie tant d’un enfant tout jeune que d’un adulte qui se lance dans les études et dans la vie hors du cocon familial. Drôle de cocon, toutefois, avec son divorce, ses galères de logement prises à la rigolade : « On rêvait. On était des étrangers : fatigués, mycosés, sans chez-soi, mais dans ce vieux débarras déguisé en chambre, à faire et à refaire, cahin-caha, le branlant Univers, on était assez bien. » En plus de sa langue virevoltante, se dégage du Tutoiement de morts une énergie communicative, une volonté de garder en mémoire les moments les plus agréables d’une relation complexe. Pas de sensiblerie, non, mais la véritable quête d’un passé qui constituerait le meilleur garant d’un avenir sans trop d’anicroches. Alexandre, devenu père, ne renonce pas aux enseignements que prodiguent les gosses : « Ils font de la micrométaphysique gaiement — en jouant aux patins à roulettes — sans y penser — et mieux que les grands malins. » Hymne au père et roman poétique d’apprentissage philosophique, le livre conserve en toutes circonstances son sourire doux, comme une cuillerée de miel versée dans le grog des souvenirs.