Il y a toujours quelque part une certaine frustration à lire une anthologie où figure un poème par auteur ou autrice, encore plus lorsque ce sont pas moins de 125 contributeurs et contributrices qui ont répondu à l’appel de l’anthologiste. Bien sûr, Quelque part, le feu n’échappe pas à cette règle — on en voudrait plus parfois, tant certaines écritures nous touchent ; mais d’autres yeux se feront plus doux pour d’autres vers, alors on se fait une raison, puisqu’il en faut pour tous les goûts. Et puis je dois donner cet avertissement : j’ai participé à ce recueil. Voilà. Ceci étant posé, l’anthologie dirigée par la dynamique Claudine Bertrand (on imagine l’effort nécessaire à mettre en place un tel livre) est tout à fait intéressante. En effet, elle permet de flâner à sa guise dans la vaste forêt de la poésie contemporaine francophone (tous continents mêlés), afin d’en comprendre les tendances telles que sanctionnées par un sujet particulier, le feu en l’occurrence. Ce qui frappe au fil des pages, c’est le nombre de contributions qui s’emparent de l’acception potentiellement tragique du feu : « Quelqu’un sera évaporé au milieu d’un baiser / […] Juste une boule de feu, silencieuse, / Qui nous engloutit comme une amibe », écrit Claudio Pozzani (Gênes), faisant du volcan la métaphore d’une catastrophe écologique que d’autres décrivent sans mots couverts. Ainsi Claudine Bertrand (Québec, anthologiste de cet ouvrage on l’a vu) évoque-t-elle « La terre mère / noyée sous nos pas / le pôle Nord à la dérive / entre orages et incendies / en forêt amazonienne / charriant leur pollution ». Les volcans s’invitent à plusieurs reprises, de fait — Max Rippon (Marie-Galante) : « Les brasiers sont partout, le long des cannaies imberbes » ; Daniel Maximin (Guadeloupe) : « Soufrière, tu te places au plus haut pour le premier accueil de Soleil et Étoile »), tandis que beaucoup de poètes et poétesses mettent leurs strophes sous le signe d’un avenir pas forcément radieux, dans une langue métaphorique souvent, lyrique par moments, fréquemment riche d’allusions et de figures de style. On navigue cependant, nombre de contributions oblige, dans une mer de surprises. D’abord celle de définir le sujet du feu par ce qu’il n’est pas, telle Hélène Fresnel (Paris) : « Ce n’est pas une attaque ni un déferlement / mais c’est sans mesure / tendresse / et don ». La chaleur du foyer se glisse ainsi dans les pages, avec notamment Malick Diarra (Sénégal) et ses « Chaleur mesurée, odeur de gâteau, régal, sourires ». Certains poèmes appliquent un baume apaisant sur la violence d’autres, équilibrant les sentiments contrastés. On nous emmène même dans l’espace, comme Françoise Coulmin (Normandie), qui croque la Guyane et sa base de lancement de fusées : « Un feu de nouveau monde / puissant souffle de flammes / pour propulser tous ces engins d’exploration / vers peut-être l’Ailleurs ». S’il y a d’ailleurs peu de poésie narrative dans ce recueil irrigué on l’a vu par le lyrisme, certaines contributions s’emparent pourtant de ce style. Face à face, Lydia Padellec (Bretagne) et Angèle Paoli (Corse) évoquent de terribles feux de forêt, aux monts d’Arrée (« S’embrasaient landes, bruyères et carex / Dans un crépitement de crâne fêlé ») et dans le maquis (« visions hallucinées d’espaces en fusion la statue de la Vierge émergeant noircie »). « Le monde à feu / Un monde affreux » (Jérôme Tossavi, Bénin) se taille la part du lion… Mais le feu de l’amour n’est pas en reste, que sert Anne Cillon Péri (Cameroun) dans « Le feu au cul », pas gnangnan pour un sou : « Le temps jette l’huile sur le feu d’une / Sortie de l’âtre conjugal tandis que / L’éloignement agresse le désir comme une arme à feu ». On aura compris, puisque le cadre temporel d’une chronique-minute est ici dépassé, que ce recueil saura allumer les désirs de poésie les plus divers !

Il y a toujours quelque part une certaine frustration à lire une anthologie où figure un poème par auteur ou autrice, encore plus lorsque ce sont pas moins de 125 contributeurs et contributrices qui ont répondu à l’appel de l’anthologiste. Bien sûr, Quelque part, le feu n’échappe pas à cette règle — on en voudrait plus parfois, tant certaines écritures nous touchent ; mais d’autres yeux se feront plus doux pour d’autres vers, alors on se fait une raison, puisqu’il en faut pour tous les goûts. Et puis je dois donner cet avertissement : j’ai participé à ce recueil. Voilà. Ceci étant posé, l’anthologie dirigée par la dynamique Claudine Bertrand (on imagine l’effort nécessaire à mettre en place un tel livre) est tout à fait intéressante. En effet, elle permet de flâner à sa guise dans la vaste forêt de la poésie contemporaine francophone (tous continents mêlés), afin d’en comprendre les tendances telles que sanctionnées par un sujet particulier, le feu en l’occurrence. Ce qui frappe au fil des pages, c’est le nombre de contributions qui s’emparent de l’acception potentiellement tragique du feu : « Quelqu’un sera évaporé au milieu d’un baiser / […] Juste une boule de feu, silencieuse, / Qui nous engloutit comme une amibe », écrit Claudio Pozzani (Gênes), faisant du volcan la métaphore d’une catastrophe écologique que d’autres décrivent sans mots couverts. Ainsi Claudine Bertrand (Québec, anthologiste de cet ouvrage on l’a vu) évoque-t-elle « La terre mère / noyée sous nos pas / le pôle Nord à la dérive / entre orages et incendies / en forêt amazonienne / charriant leur pollution ». Les volcans s’invitent à plusieurs reprises, de fait — Max Rippon (Marie-Galante) : « Les brasiers sont partout, le long des cannaies imberbes » ; Daniel Maximin (Guadeloupe) : « Soufrière, tu te places au plus haut pour le premier accueil de Soleil et Étoile »), tandis que beaucoup de poètes et poétesses mettent leurs strophes sous le signe d’un avenir pas forcément radieux, dans une langue métaphorique souvent, lyrique par moments, fréquemment riche d’allusions et de figures de style. On navigue cependant, nombre de contributions oblige, dans une mer de surprises. D’abord celle de définir le sujet du feu par ce qu’il n’est pas, telle Hélène Fresnel (Paris) : « Ce n’est pas une attaque ni un déferlement / mais c’est sans mesure / tendresse / et don ». La chaleur du foyer se glisse ainsi dans les pages, avec notamment Malick Diarra (Sénégal) et ses « Chaleur mesurée, odeur de gâteau, régal, sourires ». Certains poèmes appliquent un baume apaisant sur la violence d’autres, équilibrant les sentiments contrastés. On nous emmène même dans l’espace, comme Françoise Coulmin (Normandie), qui croque la Guyane et sa base de lancement de fusées : « Un feu de nouveau monde / puissant souffle de flammes / pour propulser tous ces engins d’exploration / vers peut-être l’Ailleurs ». S’il y a d’ailleurs peu de poésie narrative dans ce recueil irrigué on l’a vu par le lyrisme, certaines contributions s’emparent pourtant de ce style. Face à face, Lydia Padellec (Bretagne) et Angèle Paoli (Corse) évoquent de terribles feux de forêt, aux monts d’Arrée (« S’embrasaient landes, bruyères et carex / Dans un crépitement de crâne fêlé ») et dans le maquis (« visions hallucinées d’espaces en fusion la statue de la Vierge émergeant noircie »). « Le monde à feu / Un monde affreux » (Jérôme Tossavi, Bénin) se taille la part du lion… Mais le feu de l’amour n’est pas en reste, que sert Anne Cillon Péri (Cameroun) dans « Le feu au cul », pas gnangnan pour un sou : « Le temps jette l’huile sur le feu d’une / Sortie de l’âtre conjugal tandis que / L’éloignement agresse le désir comme une arme à feu ». On aura compris, puisque le cadre temporel d’une chronique-minute est ici dépassé, que ce recueil saura allumer les désirs de poésie les plus divers !

Quelque part, le feu, sous la direction de Claudine Bertrand, éditions Henry, ISBN 978-2-36469-263-3

Parce qu’il était impossible de citer tout le monde dans une chronique-minute, voici tout de même les noms des 125 poètes et poétesses : Al Hamdani, Al Masri, Althen, Atalla, Augry, Barnabé-Akayi, Baros, Barrière, Basso de March, Bekri, Bénard, Benjamin, Benkirane, Ber, Bertoncini, Bertrand, Bianu, Bohi, Boni, Borer, Boudet, Boudier, Boulad, Boulila, Bralda, Brancion, Carcillo- Mesrobian, Cartier, Chambon, Chegeni, Cillon-Perri, Clancier, Cloutier, Compère-Demarcy, Corre, Coudray, Coulmin, Danjou, Davin, De Jesus Bergey, Delayeau, Des Rosiers, Desmée, Després, Diarra, Dracius, Dubost, Dumay, Dupon, Dupuy-Dunier, Durân-Barba, Fabre G, Faure, Fournier, Francœur, Freixe, Fresnel, Fumery, Gafaïti, Glück, Goffette, Guénette, Guézo, Guilbaud, Guivarch, Hurtado, Imasango, Ivanova-Jarrett, Klein, Kohlhaas-Lautier, Konorski, Kurtovitch, Lamoureux, Lange, Laye, Le Boël, Leroux, Leuwers, Lévesque, Libert, Machado, Mahy, Maximin, Mbaye, Merle, Morillon-Carreau, Ndione, Nichapour, Nimrod, Nys-Mazure, Oumhani, Padellec, Paoli, Parvex & Blaquière- Roumette, Péglion, Persini, Pey, Peyrouse, Poblete, Poindron, Pont-Humbert, Pozier, Pozzani, Regy, Renard, Reuzeau, Ribeyre, Rippon, Roy, Sanchez-Rojas, Sarner, Scotto, Selvaggio, Shishmanian, Sioui, Toniello, Tossavi, Tyrtoff, Ughetto, Vieuguet, Viguié, Wallois.

L’écriture de Marina Skalova, ici, se fait cri. Cri de protestation, de rage, de fureur devant la violence structurelle envers les femmes dans une société faite en majorité par et pour les hommes. Quel angle nouveau apporte la poétesse sur un thème qui, désormais et tant mieux, fait beaucoup littérature ? La poésie, justement. Une poésie narrative que nourrit son rythme : les vers sont autant de phrases scandées qui piquent, brûlent, blessent autant que peuvent blesser les hommes par manque de considération, ignorance, mais aussi par désir d’assurer leur domination. Une poésie de l’arroseur arrosé, donc, dans un océan où peu remettent en cause une société patriarcale toute-puissante. Poésie du souvenir aussi, avec l’amour d’enfance « souvent délicat et ridicule / il avait lieu sous des herbes hautes, l’été / dans la campagne autour des datchas ». C’est que l’autrice veut aussi mettre au jour, pour partir d’un cas concret et atteindre l’universel, la violence larvée qui surgit de la langue russe, dès le plus jeune âge ; elle cite par conséquent des phrases issues de ce que l’on pourrait nommer ironiquement la sagesse populaire et va même jusqu’à fournir, dans une mise en pages très réussie qui en entoure sa poésie, des extraits d’un manuel russe des années 1920 consacré à la vie sexuelle et conjugale. « Les hommes inspiraient la crainte / surtout ne pas les froisser / ne pas les offenser » : puis on remonte le fil du temps de l’enfance pour une première violence sexuelle dans un train : « Il a la main sur ta cuisse / il caresse son jean / au-dessous de sa braguette / il tient quelque chose / il fait des mouvements / au bord de sa cuisse ». Il y en aura d’autres… Viennent ensuite les consultations gynécologiques : « Les hommes envoient des sondes / dans le ventre des femmes / et dans l’espace. » L’accouchement, ses suites, l’indifférence complice du personnel, l’arrachement à la mère de l’enfant pour des vérifications médicales standardisées sans empathie, tout est crûment décrit, balancé sur la page sans ménagement. Et vous, « si on vous coupait un bout de bite, / vous seriez d’accord pour avoir des enfants » ? Intiment, dans le titre, c’est bien le verbe intimer conjugué à la troisième personne du pluriel, on l’apprend dès la première page. Le double sens qui convoque l’intimité est patent, et l’ardeur de cette écriture a pour elle sa concision et sa sidérante vitalité. Entre l’abattement et la colère, la poétesse choisit le cri.

L’écriture de Marina Skalova, ici, se fait cri. Cri de protestation, de rage, de fureur devant la violence structurelle envers les femmes dans une société faite en majorité par et pour les hommes. Quel angle nouveau apporte la poétesse sur un thème qui, désormais et tant mieux, fait beaucoup littérature ? La poésie, justement. Une poésie narrative que nourrit son rythme : les vers sont autant de phrases scandées qui piquent, brûlent, blessent autant que peuvent blesser les hommes par manque de considération, ignorance, mais aussi par désir d’assurer leur domination. Une poésie de l’arroseur arrosé, donc, dans un océan où peu remettent en cause une société patriarcale toute-puissante. Poésie du souvenir aussi, avec l’amour d’enfance « souvent délicat et ridicule / il avait lieu sous des herbes hautes, l’été / dans la campagne autour des datchas ». C’est que l’autrice veut aussi mettre au jour, pour partir d’un cas concret et atteindre l’universel, la violence larvée qui surgit de la langue russe, dès le plus jeune âge ; elle cite par conséquent des phrases issues de ce que l’on pourrait nommer ironiquement la sagesse populaire et va même jusqu’à fournir, dans une mise en pages très réussie qui en entoure sa poésie, des extraits d’un manuel russe des années 1920 consacré à la vie sexuelle et conjugale. « Les hommes inspiraient la crainte / surtout ne pas les froisser / ne pas les offenser » : puis on remonte le fil du temps de l’enfance pour une première violence sexuelle dans un train : « Il a la main sur ta cuisse / il caresse son jean / au-dessous de sa braguette / il tient quelque chose / il fait des mouvements / au bord de sa cuisse ». Il y en aura d’autres… Viennent ensuite les consultations gynécologiques : « Les hommes envoient des sondes / dans le ventre des femmes / et dans l’espace. » L’accouchement, ses suites, l’indifférence complice du personnel, l’arrachement à la mère de l’enfant pour des vérifications médicales standardisées sans empathie, tout est crûment décrit, balancé sur la page sans ménagement. Et vous, « si on vous coupait un bout de bite, / vous seriez d’accord pour avoir des enfants » ? Intiment, dans le titre, c’est bien le verbe intimer conjugué à la troisième personne du pluriel, on l’apprend dès la première page. Le double sens qui convoque l’intimité est patent, et l’ardeur de cette écriture a pour elle sa concision et sa sidérante vitalité. Entre l’abattement et la colère, la poétesse choisit le cri.

Oyez, oyez ! Christophe Esnault est de retour ! Cette fois-ci chez Tarmac, toujours avec son savant mélange d’autobiographie désabusée et de militantisme littéraire radical. Son dernier-né, c’est L’insuccès est-il stimulant ?, un recueil qui, dans une première partie en forme d’entretien à bâtons rompus « réalisé dans le sas d’entrée de la Maison de la radio, avant l’intervention des pompiers, retenus par une manifestation de sans-papiers et de sans-abri récemment éconduits de Paris en vue des J.O. », passe en revue quelques idées bien senties de l’auteur sur la marche du monde des lettres, et plus généralement de celui des humains. L’auteur a les réponses… il se pose donc lui-même, on l’aura compris, les questions qui construiront son petit traité de philosophie. Le titre est l’une de ces questions. Comme quoi on n’est jamais mieux servi que par soi-même ! Les sujets abordés sont si divers qu’il est vain de vouloir en donner un large aperçu, mais la liberté, l’aliénation, la littérature comme besoin, la résistance s’invitent dans un tac au tac tour à tour fataliste et combatif. On y met en garde contre le piège « d’écrire pour s’extirper de l’urgence, de la douleur ou de la très mauvaise posture. Alors que l’absurdité pourrait suffire ». Mais en même temps, lorsqu’on demande au poète — lorsque le poète se demande à lui-même — si la liberté est dommageable à la formation d’une pensée, la réponse fuse : « Écrire n’importe quoi sur la liberté, après Marx, Sartre, Nietzsche, après Éluard et la boulangère, après mille autres benêts ou cerveaux chromés qui trouveront de la liberté là où il n’y en a aucune trace, est-ce que ce sera héroïque ou est-ce qu’on a une petite chance, presque poète, presque écrivain et depuis son incandescence de semi-débile planétaire, de produire trois lignes de littérature avec cela ? Je beurre la question sur ma prochaine tartine. » Modestie et lucidité sont au programme de cette première partie à la fois drôle et profonde. Fort d’une expérience acquise au fil de dizaines de livres écrits, Christophe partage une expérience amère et excitante, fait sa lettre à un jeune poète toute personnelle, fût-elle adressée à lui seul. Suivent un très bref abécédaire aphoristique (« Impacter : décernons la Légion d’honneur à ceux qui utilisent ce mot quinze fois par jour ») et un répertoire presque potache de titres fictifs de livre (« Piétinez la littérature comme tout le monde, Classiques Garnier, 2024 »), comme si l’auteur voulait au moyen de quelques facéties s’excuser du sérieux, sous des dehors chahuteurs, de sa première partie philosophique. Le tout est concis, bien trouvé et… stimulant.

Oyez, oyez ! Christophe Esnault est de retour ! Cette fois-ci chez Tarmac, toujours avec son savant mélange d’autobiographie désabusée et de militantisme littéraire radical. Son dernier-né, c’est L’insuccès est-il stimulant ?, un recueil qui, dans une première partie en forme d’entretien à bâtons rompus « réalisé dans le sas d’entrée de la Maison de la radio, avant l’intervention des pompiers, retenus par une manifestation de sans-papiers et de sans-abri récemment éconduits de Paris en vue des J.O. », passe en revue quelques idées bien senties de l’auteur sur la marche du monde des lettres, et plus généralement de celui des humains. L’auteur a les réponses… il se pose donc lui-même, on l’aura compris, les questions qui construiront son petit traité de philosophie. Le titre est l’une de ces questions. Comme quoi on n’est jamais mieux servi que par soi-même ! Les sujets abordés sont si divers qu’il est vain de vouloir en donner un large aperçu, mais la liberté, l’aliénation, la littérature comme besoin, la résistance s’invitent dans un tac au tac tour à tour fataliste et combatif. On y met en garde contre le piège « d’écrire pour s’extirper de l’urgence, de la douleur ou de la très mauvaise posture. Alors que l’absurdité pourrait suffire ». Mais en même temps, lorsqu’on demande au poète — lorsque le poète se demande à lui-même — si la liberté est dommageable à la formation d’une pensée, la réponse fuse : « Écrire n’importe quoi sur la liberté, après Marx, Sartre, Nietzsche, après Éluard et la boulangère, après mille autres benêts ou cerveaux chromés qui trouveront de la liberté là où il n’y en a aucune trace, est-ce que ce sera héroïque ou est-ce qu’on a une petite chance, presque poète, presque écrivain et depuis son incandescence de semi-débile planétaire, de produire trois lignes de littérature avec cela ? Je beurre la question sur ma prochaine tartine. » Modestie et lucidité sont au programme de cette première partie à la fois drôle et profonde. Fort d’une expérience acquise au fil de dizaines de livres écrits, Christophe partage une expérience amère et excitante, fait sa lettre à un jeune poète toute personnelle, fût-elle adressée à lui seul. Suivent un très bref abécédaire aphoristique (« Impacter : décernons la Légion d’honneur à ceux qui utilisent ce mot quinze fois par jour ») et un répertoire presque potache de titres fictifs de livre (« Piétinez la littérature comme tout le monde, Classiques Garnier, 2024 »), comme si l’auteur voulait au moyen de quelques facéties s’excuser du sérieux, sous des dehors chahuteurs, de sa première partie philosophique. Le tout est concis, bien trouvé et… stimulant.

« Pour les Indiens d’Amérique, l’hiver est / la saison des histoires. Car il suffit / d’écouter le vent. Il est la mémoire de / ce territoire. Il l’a balayé tant de fois. » Et voilà que Béatrice Machet, traductrice infatigable des poètes autochtones d’Amérique, se met en quête des quelque cinquante rafales qui composent ce recueil, un mélange de récit de voyage dans la région des Grands Lacs et de spiritualité, un véritable bouillon de culture et de langues indigènes : « S’engouffrant par le nord / les vents ont enseigné leurs langues / aux Algonquins. » Tout ici respire la rive, se met à l’affût « du rose dans les ondulations » des lacs, longe les berges pour en tirer les contes et légendes ancrés dans les lieux : « Bruissements légers en lisière de plage. / Caresses et murmures. Promesses / venues de temps immémoriaux. » Car dans Rafales, c’est le temps long que l’on contemple. La mémoire affleure de l’eau qui caresse encore et encore le rivage, par-delà la grande eau salée aussi, au point que des réminiscences bretonnes se font jour dans l’esprit de la poétesse. Son « identité tribale » à elle aussi se dévoile. Alors, les mots de la finis terrae européenne viennent se mêler aux mots de la nation Anishinaabe, qui parsèment le livre comme autant de petites pierres apportées à l’édifice de l’hommage — car il est question ici aussi de dépossession des terres ancestrales. « Provoquer le vent. Le défier à la course » : ces rafales aux intonations chamaniques, où « le cuivré du couchant / Qui titube d’une rive à l’autre » éclaire d’une lueur aiguisant le regard, nous caressent et nous emportent tour à tour. Clin d’œil à un précédent recueil (

« Pour les Indiens d’Amérique, l’hiver est / la saison des histoires. Car il suffit / d’écouter le vent. Il est la mémoire de / ce territoire. Il l’a balayé tant de fois. » Et voilà que Béatrice Machet, traductrice infatigable des poètes autochtones d’Amérique, se met en quête des quelque cinquante rafales qui composent ce recueil, un mélange de récit de voyage dans la région des Grands Lacs et de spiritualité, un véritable bouillon de culture et de langues indigènes : « S’engouffrant par le nord / les vents ont enseigné leurs langues / aux Algonquins. » Tout ici respire la rive, se met à l’affût « du rose dans les ondulations » des lacs, longe les berges pour en tirer les contes et légendes ancrés dans les lieux : « Bruissements légers en lisière de plage. / Caresses et murmures. Promesses / venues de temps immémoriaux. » Car dans Rafales, c’est le temps long que l’on contemple. La mémoire affleure de l’eau qui caresse encore et encore le rivage, par-delà la grande eau salée aussi, au point que des réminiscences bretonnes se font jour dans l’esprit de la poétesse. Son « identité tribale » à elle aussi se dévoile. Alors, les mots de la finis terrae européenne viennent se mêler aux mots de la nation Anishinaabe, qui parsèment le livre comme autant de petites pierres apportées à l’édifice de l’hommage — car il est question ici aussi de dépossession des terres ancestrales. « Provoquer le vent. Le défier à la course » : ces rafales aux intonations chamaniques, où « le cuivré du couchant / Qui titube d’une rive à l’autre » éclaire d’une lueur aiguisant le regard, nous caressent et nous emportent tour à tour. Clin d’œil à un précédent recueil ( Cela représente presque une gageure que de chroniquer un tel ouvrage, foisonnant, inclassable, boulimique de mots, éjaculatoire de poésie, alors que nombre de connaisseurs et connaisseuses en Lorraine et dans les environs l’attendaient depuis au bas mot… des décennies. C’est que Claude Billon écrit depuis un temps certain, a côtoyé des figures historiques de la poésie et y compte toujours des amitiés : Jean Vodaine bien sûr, le poète-imprimeur emblématique de la région dont la mémoire est perpétuée par une association locale, Jean-Paul Klée, le barde strasbourgeois, Jules Mougin, l’étonnant facteur-poète décédé en 2010, etc. En citer trop serait attenter à la modestie légendaire de Claude. Tiens, facteur, c’était aussi sa profession. Dire que ça le prédestinait aux lettres serait un bien facile jeu de mots, mais il y a de ça, en vérité. Et pourtant, ce recueil est le premier qu’il publie ! Un tour de « ce malheureux pangolin de destin mariole » ? Quoi qu’il en soit, on aura attendu longtemps avant de posséder un ouvrage avec le nom de Claude Billon sur la couverture, mais on n’aura pas attendu en vain : en majorité dans d’amples proses poétiques, souvent justifiées sur la page, il nous offre ses pensées qui circonvolutent activement, truffées de trouvailles sonores et syntaxiques, essayant en toute déférence « de ne pas rentrer à la Banque Rotschild, / s’ouvrir plutôt un coffre d’émotion chez Palestrina ». Déférence envers les figures qui ont marqué ses lectures ou son imaginaire, tels Jules Mougin ou le facteur Cheval (décidément, les facteurs…), dans une poésie où les mots grouillent, les points d’exclamation abondent et les hommages sont sincères (« la poésie d’Edmond Dune c’est des partitions de Bach imprimées avec des encres de Vodaine »). Ça fuse, ça parle en l’espace de quelques lignes autant de « réparer la gloire du myosotis » que de « l’abolition des bolides de la mort ». Pour apprécier ce coq-à-l’âne roboratif de « mots dépoitraillés », il convient de lâcher prise, de « déserter les rangs d’oignons ». Alors, on se trouve emporté par le verbe de Claude, par sa verve, par sa verdeur de poète d’expérience qui révère ses aînés, leur tient « la conversation profonde dans la fidélité » comme il peut se montrer sévère avec ses contemporains (écoutez l’extrait sonore !). Dans tous les textes, la gestion du souffle est essentielle, à tel point qu’on peut perdre haleine à les lire intérieurement. L’ambition est patente : proposer une véritable langue scandée qui fait poésie des cheminements de la pensée, avec ironie et dérision, voire autodérision. Le poète est aussi modeste et discret dans ses attitudes de tous les jours qu’il est expansif et disert sur la feuille. Parfois, d’ailleurs, il fait « juste assez poème / pour aimer » ; parfois se ménagent des pauses en vers courts, sensibles, pour mieux ressauter à pieds joints dans « les cheveux du texte comme un bouillon de vermicelles ». Il faut lire cet infatigable arpenteur des vocables, cette mémoire incollable des poètes, ce trouvère lorrain qui travaille et malaxe les lettres avec passion et constance, comme il les a distribuées.

Cela représente presque une gageure que de chroniquer un tel ouvrage, foisonnant, inclassable, boulimique de mots, éjaculatoire de poésie, alors que nombre de connaisseurs et connaisseuses en Lorraine et dans les environs l’attendaient depuis au bas mot… des décennies. C’est que Claude Billon écrit depuis un temps certain, a côtoyé des figures historiques de la poésie et y compte toujours des amitiés : Jean Vodaine bien sûr, le poète-imprimeur emblématique de la région dont la mémoire est perpétuée par une association locale, Jean-Paul Klée, le barde strasbourgeois, Jules Mougin, l’étonnant facteur-poète décédé en 2010, etc. En citer trop serait attenter à la modestie légendaire de Claude. Tiens, facteur, c’était aussi sa profession. Dire que ça le prédestinait aux lettres serait un bien facile jeu de mots, mais il y a de ça, en vérité. Et pourtant, ce recueil est le premier qu’il publie ! Un tour de « ce malheureux pangolin de destin mariole » ? Quoi qu’il en soit, on aura attendu longtemps avant de posséder un ouvrage avec le nom de Claude Billon sur la couverture, mais on n’aura pas attendu en vain : en majorité dans d’amples proses poétiques, souvent justifiées sur la page, il nous offre ses pensées qui circonvolutent activement, truffées de trouvailles sonores et syntaxiques, essayant en toute déférence « de ne pas rentrer à la Banque Rotschild, / s’ouvrir plutôt un coffre d’émotion chez Palestrina ». Déférence envers les figures qui ont marqué ses lectures ou son imaginaire, tels Jules Mougin ou le facteur Cheval (décidément, les facteurs…), dans une poésie où les mots grouillent, les points d’exclamation abondent et les hommages sont sincères (« la poésie d’Edmond Dune c’est des partitions de Bach imprimées avec des encres de Vodaine »). Ça fuse, ça parle en l’espace de quelques lignes autant de « réparer la gloire du myosotis » que de « l’abolition des bolides de la mort ». Pour apprécier ce coq-à-l’âne roboratif de « mots dépoitraillés », il convient de lâcher prise, de « déserter les rangs d’oignons ». Alors, on se trouve emporté par le verbe de Claude, par sa verve, par sa verdeur de poète d’expérience qui révère ses aînés, leur tient « la conversation profonde dans la fidélité » comme il peut se montrer sévère avec ses contemporains (écoutez l’extrait sonore !). Dans tous les textes, la gestion du souffle est essentielle, à tel point qu’on peut perdre haleine à les lire intérieurement. L’ambition est patente : proposer une véritable langue scandée qui fait poésie des cheminements de la pensée, avec ironie et dérision, voire autodérision. Le poète est aussi modeste et discret dans ses attitudes de tous les jours qu’il est expansif et disert sur la feuille. Parfois, d’ailleurs, il fait « juste assez poème / pour aimer » ; parfois se ménagent des pauses en vers courts, sensibles, pour mieux ressauter à pieds joints dans « les cheveux du texte comme un bouillon de vermicelles ». Il faut lire cet infatigable arpenteur des vocables, cette mémoire incollable des poètes, ce trouvère lorrain qui travaille et malaxe les lettres avec passion et constance, comme il les a distribuées.

Dans la présentation de l’auteur en fin de livre, on apprend qu’« il aime ce qui est hybride ». Bien souvent, la délicate tâche de se présenter incombe à l’écrivain, lequel doit ainsi se soumettre à la convention de parler de lui-même à la troisième personne. L’exercice ajoute par conséquent ladite troisième personne à l’hybridation que chérit Felip Costaglioli : dans le corps du texte, le « je » poétique aura en effet déjà alterné le masculin et le féminin, se donnant « nu / sur un sofa » puis « liée et / nue » comme un « fou ruban ». La cohérence des images, le rythme qui parcourt tous les poèmes — avec des vers courts, espacés, néanmoins piqués de quelques strophes aux lignes plus longues et quasi en prose —, tout indique que nous sommes là devant un ensemble qui brosse le portrait hybride, donc, d’un narrateur ou d’une narratrice prêtant à voir sa bizarrerie ou sa singularité. L’un des titres, « Mes curiosités », le laisse d’ailleurs entendre. Grâce au poète, la réalité se fait magique : « un pèlerin intérieur / exige // que tout me taille », tandis qu’un « cabri // vient / en moi // lécher // la plus belle / de mes plaies ». « Comme nous », les vers « frémissent », dans des assemblages brefs de mots saillants. « À la fois // couronne / et grenouille », Felip et ses avatars explorent l’étrangeté des contes tout autant que « ces temps / improbables // où tout / évince ». Le pas de côté devient la règle, le décalage, une poétique qui sert la fluidité. Fluidité des vocables certes, mais aussi cette fluidité du genre dont on parle beaucoup en ce moment et qui, ici, sait elle-même parler, ce qui n’est pas rien. Il fallait bien la poésie pour ça. N’oublions pas non plus les clins d’œil (volontaires ?) : alors qu’on peut lire sur une page « Ça coud / dans les // lisières » (le recueil paraît aux éditions des Lisières), la page suivante affirme qu’« Il y a longtemps que / je ne tranche plus ». L’auteur a été, rappelons-le, publié également à La Boucherie littéraire… et quelque chose me dit que ces vers ne sont donc pas anodins. En tout cas, c’est à une hybridation subtile et joyeuse que le poète nous convie dans ce tout petit livre, qui est aussi un bien bel objet.

Dans la présentation de l’auteur en fin de livre, on apprend qu’« il aime ce qui est hybride ». Bien souvent, la délicate tâche de se présenter incombe à l’écrivain, lequel doit ainsi se soumettre à la convention de parler de lui-même à la troisième personne. L’exercice ajoute par conséquent ladite troisième personne à l’hybridation que chérit Felip Costaglioli : dans le corps du texte, le « je » poétique aura en effet déjà alterné le masculin et le féminin, se donnant « nu / sur un sofa » puis « liée et / nue » comme un « fou ruban ». La cohérence des images, le rythme qui parcourt tous les poèmes — avec des vers courts, espacés, néanmoins piqués de quelques strophes aux lignes plus longues et quasi en prose —, tout indique que nous sommes là devant un ensemble qui brosse le portrait hybride, donc, d’un narrateur ou d’une narratrice prêtant à voir sa bizarrerie ou sa singularité. L’un des titres, « Mes curiosités », le laisse d’ailleurs entendre. Grâce au poète, la réalité se fait magique : « un pèlerin intérieur / exige // que tout me taille », tandis qu’un « cabri // vient / en moi // lécher // la plus belle / de mes plaies ». « Comme nous », les vers « frémissent », dans des assemblages brefs de mots saillants. « À la fois // couronne / et grenouille », Felip et ses avatars explorent l’étrangeté des contes tout autant que « ces temps / improbables // où tout / évince ». Le pas de côté devient la règle, le décalage, une poétique qui sert la fluidité. Fluidité des vocables certes, mais aussi cette fluidité du genre dont on parle beaucoup en ce moment et qui, ici, sait elle-même parler, ce qui n’est pas rien. Il fallait bien la poésie pour ça. N’oublions pas non plus les clins d’œil (volontaires ?) : alors qu’on peut lire sur une page « Ça coud / dans les // lisières » (le recueil paraît aux éditions des Lisières), la page suivante affirme qu’« Il y a longtemps que / je ne tranche plus ». L’auteur a été, rappelons-le, publié également à La Boucherie littéraire… et quelque chose me dit que ces vers ne sont donc pas anodins. En tout cas, c’est à une hybridation subtile et joyeuse que le poète nous convie dans ce tout petit livre, qui est aussi un bien bel objet. « Je veux bien chanter avec vous Monsieur qui chantez si fort. Mais avant j’aimerais quand même bien savoir : qu’entendez-vous par sang guimpur ? » Spécialisée dans la publication d’aphorismes, la maison Cactus inébranlable accueille pour ce nouvel opus — au sein de la collection « Microcactus » qui tient dans la poche — un Daniel Birnbaum en forme, lequel a pris soin de creuser le sillon de ces courts textes humoristiques. La poésie les prend bien volontiers sous son aile, elle qui ne dédaigne pas les sourires. Il me faut pourtant reconnaître que l’aphorisme, dans son immédiateté amusante, n’est pas forcément mon genre poétique préféré (même si, bien entendu, l’immédiateté n’empêche pas la profondeur). Pas grave : outre des aphorismes plus succincts et directs, Daniel propose dans ce recueil moult microhistoires où s’installe une narration, où la chute n’est pas automatiquement là où réside l’humour… en somme, et pour ma subjectivité s’entend, des textes plus fouillés et qui permettent de varier les styles. Certains thèmes récurrents relèvent aussi du comique de répétition. Ainsi Dieu en prend-il pour son grade, tout comme celles et ceux qui ont la faiblesse de croire en… iel :

« Je veux bien chanter avec vous Monsieur qui chantez si fort. Mais avant j’aimerais quand même bien savoir : qu’entendez-vous par sang guimpur ? » Spécialisée dans la publication d’aphorismes, la maison Cactus inébranlable accueille pour ce nouvel opus — au sein de la collection « Microcactus » qui tient dans la poche — un Daniel Birnbaum en forme, lequel a pris soin de creuser le sillon de ces courts textes humoristiques. La poésie les prend bien volontiers sous son aile, elle qui ne dédaigne pas les sourires. Il me faut pourtant reconnaître que l’aphorisme, dans son immédiateté amusante, n’est pas forcément mon genre poétique préféré (même si, bien entendu, l’immédiateté n’empêche pas la profondeur). Pas grave : outre des aphorismes plus succincts et directs, Daniel propose dans ce recueil moult microhistoires où s’installe une narration, où la chute n’est pas automatiquement là où réside l’humour… en somme, et pour ma subjectivité s’entend, des textes plus fouillés et qui permettent de varier les styles. Certains thèmes récurrents relèvent aussi du comique de répétition. Ainsi Dieu en prend-il pour son grade, tout comme celles et ceux qui ont la faiblesse de croire en… iel : « Encore plus fantomatiques / sans la lune », les nuits noires sont emplies de « grincements / gémissements / vulgaires // qui rebondissent / à l’infini ». Dans Supplique pour la fin des nuits sans lune, Laurence Fritsch décrit l’obscurité qui concentre peurs et insomnies, mais aussi stimule la créativité dans un élan de survie que le noir fait poindre. Après tout, « la page est un territoire inquiet » pour qui entend taquiner la muse… ou plutôt Phœbé. Un astre que la poétesse défend dans son avant-propos contre certaines idées saugrenues de « colonisation industrielle et touristique ». Pour Laurence, la Lune (la planète) comme la lune (sa lumière) sont salvatrices : « si elle luit / tu y abandonnes / spectres cauchemars périls / dans la poix / tu pries le vent / pour que revienne / haletante jusqu’au matin / la lumière ». Ce court texte — ils le sont tous — représente un peu l’art poétique du recueil. Dans des vers ramassés, en deux séquences de vingt-sept poèmes, s’échafaude une supplique à la « lune thaumaturgique » à laquelle la cadence, les images, les tropes donnent un air d’incantation magique. « les heures grises / avalent et crèvent / les rêves / lunatiques », et l’on se prend à supplier avec l’autrice pour que la lumière d’Hécate renvoie « le meneur de nuées » à son ombre, dissipe les « parfums de vase / de caverne de cadavre ». Même si la lumière ici invoquée ne peut rivaliser en lumens avec celle du soleil, elle guide à travers la nuit, elle aide à traverser les turpitudes des ténèbres. Haro sur les mauvaises pensées et l’inspiration chancelante : il y aura toujours « un poème en guise d’espérance ».

« Encore plus fantomatiques / sans la lune », les nuits noires sont emplies de « grincements / gémissements / vulgaires // qui rebondissent / à l’infini ». Dans Supplique pour la fin des nuits sans lune, Laurence Fritsch décrit l’obscurité qui concentre peurs et insomnies, mais aussi stimule la créativité dans un élan de survie que le noir fait poindre. Après tout, « la page est un territoire inquiet » pour qui entend taquiner la muse… ou plutôt Phœbé. Un astre que la poétesse défend dans son avant-propos contre certaines idées saugrenues de « colonisation industrielle et touristique ». Pour Laurence, la Lune (la planète) comme la lune (sa lumière) sont salvatrices : « si elle luit / tu y abandonnes / spectres cauchemars périls / dans la poix / tu pries le vent / pour que revienne / haletante jusqu’au matin / la lumière ». Ce court texte — ils le sont tous — représente un peu l’art poétique du recueil. Dans des vers ramassés, en deux séquences de vingt-sept poèmes, s’échafaude une supplique à la « lune thaumaturgique » à laquelle la cadence, les images, les tropes donnent un air d’incantation magique. « les heures grises / avalent et crèvent / les rêves / lunatiques », et l’on se prend à supplier avec l’autrice pour que la lumière d’Hécate renvoie « le meneur de nuées » à son ombre, dissipe les « parfums de vase / de caverne de cadavre ». Même si la lumière ici invoquée ne peut rivaliser en lumens avec celle du soleil, elle guide à travers la nuit, elle aide à traverser les turpitudes des ténèbres. Haro sur les mauvaises pensées et l’inspiration chancelante : il y aura toujours « un poème en guise d’espérance ». La poésie de Patrice Maltaverne est exigeante. Pas difficile d’accès, non : exigeante dans le bon sens du terme. On voit çà et là tant de vers éthérés, usant de mots simples, décrivant des situations faciles à reconnaître ou à analyser que lorsqu’un recueil résiste — au départ du moins — à l’identification aisée d’un fil conducteur ou d’une thématique globale, on doit parfois mobiliser son énergie pour en continuer la lecture. Et tant mieux : si le poète a dépensé de l’énergie pour écrire, celui ou celle qui le lit peut bien aussi faire un petit effort. Il faut dire qu’ici, ça commence bien : « Un corps d’adolescent / a été poussé au fond d’un cercueil ciré ». Mais, on l’a vu, il ne nous sera pas servi de poésie narrative strictement documentaire. Qui est l’adolescent, que s’est-il passé ? Tout au plus aurons-nous des indices. En tout cas, « avant le plongeon final / sa vie devait dépasser / la vitesse de la lumière ». Le décor que plante Patrice est, comme souvent chez lui, celui d’une ville moderne et banale, pas celui d’un quartier historique classé ni celui d’une campagne fantasmée. On ne sait comment y jouir « de ces champs d’orties / acclimatées / où paît une bande de pneus ». Sans doute les cubes de béton y sont-ils majoritaires. Le « paradis artificiel » présente en outre des dangers : on y rencontre un « corps stigmatisé par les ronces »… tandis que « l’humain n’est plus qu’une chose / bêtement soudée par la peur ». On rencontre aussi pas mal d’autos, car l’auteur, expérimenté, sait s’emparer de tout pour créer la poésie. Les produits de l’industrie permettent en outre des élans surréalistes : « Il y a tellement de parkings / dans ces voitures / que les mammifères supérieurs / se vitrifient ». Combative, la nature résiste tant bien que mal : « pour ne pas devenir loques / les branchages tassent la tête / contemplatif mausolée du hasard ». C’est donc à des poèmes d’ambiance en forme de feu d’artifice d’images que nous invite l’auteur, confiant dans notre capacité à nous imprégner de vers qui ne se livrent jamais sans déclencher auparavant un stimulus mental. S’il n’y a rien d’obscur dans la syntaxe, si les phrases sont limpides prises une à une, une certaine volonté de brouiller les pistes est patente. Allusions et bribes d’histoires tissent ainsi majoritairement leur toile en filigrane. « Quelquefois le sport vient de l’enfer / où nous sommes plongés » : le Monde très sportif du titre se rapporte au fond autant à l’écriture cadencée, à l’ambiance sophistiquée qu’au halètement de la lectrice ou du lecteur. Essoufflé après avoir reposé le livre, on sait gré à Patrice Maltaverne ne nous avoir emmenés dans une poésie moderne, vivante… et exigeante.

La poésie de Patrice Maltaverne est exigeante. Pas difficile d’accès, non : exigeante dans le bon sens du terme. On voit çà et là tant de vers éthérés, usant de mots simples, décrivant des situations faciles à reconnaître ou à analyser que lorsqu’un recueil résiste — au départ du moins — à l’identification aisée d’un fil conducteur ou d’une thématique globale, on doit parfois mobiliser son énergie pour en continuer la lecture. Et tant mieux : si le poète a dépensé de l’énergie pour écrire, celui ou celle qui le lit peut bien aussi faire un petit effort. Il faut dire qu’ici, ça commence bien : « Un corps d’adolescent / a été poussé au fond d’un cercueil ciré ». Mais, on l’a vu, il ne nous sera pas servi de poésie narrative strictement documentaire. Qui est l’adolescent, que s’est-il passé ? Tout au plus aurons-nous des indices. En tout cas, « avant le plongeon final / sa vie devait dépasser / la vitesse de la lumière ». Le décor que plante Patrice est, comme souvent chez lui, celui d’une ville moderne et banale, pas celui d’un quartier historique classé ni celui d’une campagne fantasmée. On ne sait comment y jouir « de ces champs d’orties / acclimatées / où paît une bande de pneus ». Sans doute les cubes de béton y sont-ils majoritaires. Le « paradis artificiel » présente en outre des dangers : on y rencontre un « corps stigmatisé par les ronces »… tandis que « l’humain n’est plus qu’une chose / bêtement soudée par la peur ». On rencontre aussi pas mal d’autos, car l’auteur, expérimenté, sait s’emparer de tout pour créer la poésie. Les produits de l’industrie permettent en outre des élans surréalistes : « Il y a tellement de parkings / dans ces voitures / que les mammifères supérieurs / se vitrifient ». Combative, la nature résiste tant bien que mal : « pour ne pas devenir loques / les branchages tassent la tête / contemplatif mausolée du hasard ». C’est donc à des poèmes d’ambiance en forme de feu d’artifice d’images que nous invite l’auteur, confiant dans notre capacité à nous imprégner de vers qui ne se livrent jamais sans déclencher auparavant un stimulus mental. S’il n’y a rien d’obscur dans la syntaxe, si les phrases sont limpides prises une à une, une certaine volonté de brouiller les pistes est patente. Allusions et bribes d’histoires tissent ainsi majoritairement leur toile en filigrane. « Quelquefois le sport vient de l’enfer / où nous sommes plongés » : le Monde très sportif du titre se rapporte au fond autant à l’écriture cadencée, à l’ambiance sophistiquée qu’au halètement de la lectrice ou du lecteur. Essoufflé après avoir reposé le livre, on sait gré à Patrice Maltaverne ne nous avoir emmenés dans une poésie moderne, vivante… et exigeante. « Marcher pour écrire, c’est avant tout marcher. L’écriture viendra peut-être plus tard. Le premier effet de la marche, c’est le vide : la disponibilité aux chemins et la mise à distance des pensées trop présentes. » Pendant une résidence à Marseille, Patricia Cartereau et Éric Pessan décident d’explorer le sentier de grande randonnée 2013, par la chaleur caniculaire de l’été 2018, pour ensuite fixer leurs expériences croisées de peinture, dessin et écriture. L’un des intérêts de ce livre est que ce n’est pas celui d’un écrivain et d’une plasticienne dans des rôles définis et séparés ; dans les textes, il faut guetter les accords féminins pour savoir quand la narratrice s’exprime, même si au fil des pages on apprend à distinguer les styles… qui pourtant se fondent l’un dans l’autre comme seuls peuvent le faire ceux d’un couple depuis quasi trente ans à la ville. Si les écrivains marcheurs sont convoqués, si les souvenirs d’enfance ou d’adolescence reviennent à la faveur des déambulations, il n’en reste pas moins que « l’époque est à la méfiance ». On croise des hommes en armes, des clochards pas toujours célestes, des malotrus, des détritus et des crottes de chien disposées pour piéger les randonneurs. Mais le couple sait qu’« il y a de la joie à simplement sentir ses muscles lourds, à ne pas avoir passé la journée devant un écran, à s’être égoïstement coupé des soubresauts du monde ». Quand on met un pied devant l’autre, on gamberge quand même un peu, et l’on sent poindre à la lecture une écoanxiété liée à l’« ère du libéralocène », tandis que Cartereau et Pessan mesurent le privilège qui leur est accordé : « Plus je marche, plus je sais ma chance de marcher pour travailler ma langue. Ce luxe. » Loin de la glorification bobo et ampoulée d’une marche comme retour à la nature, érigée en artifice d’un développement personnel réservé aux plus riches, le couple marche « parce qu’il est inutile de le faire ». Pas pour tout le monde, et nombre de réflexions du livre traduisent en images des différences sociales – des fissures – difficilement justifiables, dans une ville, Marseille, qui les étale en plein soleil d’été. Le statut d’artiste n’est pas une sinécure non plus, mais au moins leurs vies sont-elles « bricolées de joie et de nécessité ». Et puis « la vie est migrante » et le volume gorgé d’empathie. Les mots et les images se répondent, soudain surgissent des séries de doubles pages colorées qui montrent des cailloux fascinants par la variété de leurs surfaces. Il y a à la fois du banal et de la grâce, du café du commerce et de la littérature dans cette prose et ces illustrations qui ont la sagesse de ne pas se laisser aller à l’emphase. Elles croquent un quotidien mis à distance par quelques enjambées, le temps d’une saison que le réchauffement climatique attise. « Peut-être que la littérature a aussi été inventée pour garder mémoire de ce qui n’a pas vraiment d’importance. Sans cela, qui pourrait se souvenir ? » : on se promène avec ce livre sur les ailes du papillon de l’effet du même nom.

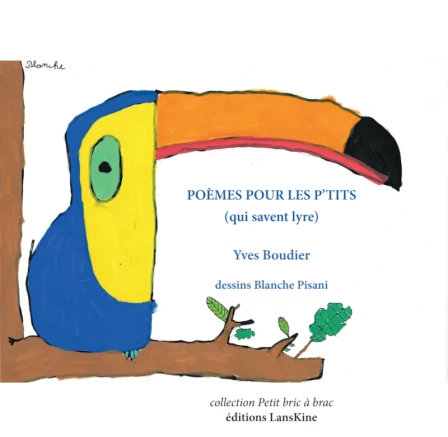

« Marcher pour écrire, c’est avant tout marcher. L’écriture viendra peut-être plus tard. Le premier effet de la marche, c’est le vide : la disponibilité aux chemins et la mise à distance des pensées trop présentes. » Pendant une résidence à Marseille, Patricia Cartereau et Éric Pessan décident d’explorer le sentier de grande randonnée 2013, par la chaleur caniculaire de l’été 2018, pour ensuite fixer leurs expériences croisées de peinture, dessin et écriture. L’un des intérêts de ce livre est que ce n’est pas celui d’un écrivain et d’une plasticienne dans des rôles définis et séparés ; dans les textes, il faut guetter les accords féminins pour savoir quand la narratrice s’exprime, même si au fil des pages on apprend à distinguer les styles… qui pourtant se fondent l’un dans l’autre comme seuls peuvent le faire ceux d’un couple depuis quasi trente ans à la ville. Si les écrivains marcheurs sont convoqués, si les souvenirs d’enfance ou d’adolescence reviennent à la faveur des déambulations, il n’en reste pas moins que « l’époque est à la méfiance ». On croise des hommes en armes, des clochards pas toujours célestes, des malotrus, des détritus et des crottes de chien disposées pour piéger les randonneurs. Mais le couple sait qu’« il y a de la joie à simplement sentir ses muscles lourds, à ne pas avoir passé la journée devant un écran, à s’être égoïstement coupé des soubresauts du monde ». Quand on met un pied devant l’autre, on gamberge quand même un peu, et l’on sent poindre à la lecture une écoanxiété liée à l’« ère du libéralocène », tandis que Cartereau et Pessan mesurent le privilège qui leur est accordé : « Plus je marche, plus je sais ma chance de marcher pour travailler ma langue. Ce luxe. » Loin de la glorification bobo et ampoulée d’une marche comme retour à la nature, érigée en artifice d’un développement personnel réservé aux plus riches, le couple marche « parce qu’il est inutile de le faire ». Pas pour tout le monde, et nombre de réflexions du livre traduisent en images des différences sociales – des fissures – difficilement justifiables, dans une ville, Marseille, qui les étale en plein soleil d’été. Le statut d’artiste n’est pas une sinécure non plus, mais au moins leurs vies sont-elles « bricolées de joie et de nécessité ». Et puis « la vie est migrante » et le volume gorgé d’empathie. Les mots et les images se répondent, soudain surgissent des séries de doubles pages colorées qui montrent des cailloux fascinants par la variété de leurs surfaces. Il y a à la fois du banal et de la grâce, du café du commerce et de la littérature dans cette prose et ces illustrations qui ont la sagesse de ne pas se laisser aller à l’emphase. Elles croquent un quotidien mis à distance par quelques enjambées, le temps d’une saison que le réchauffement climatique attise. « Peut-être que la littérature a aussi été inventée pour garder mémoire de ce qui n’a pas vraiment d’importance. Sans cela, qui pourrait se souvenir ? » : on se promène avec ce livre sur les ailes du papillon de l’effet du même nom. « Quand un grand-père poète écrit pour sa petite-fille, celle-ci dessine ce que les textes lui inspirent et cela donne un livre plein de poésie et de tendresse », nous annonce la quatrième de couverture. Tendresse au programme, poésie pour la jeunesse : et si on n’en parlait pas assez ? Car il y a bien, loin des expérimentations et des formalismes, une poésie vivante, bruissante, multiple, simple mais surtout pas simpliste pour la jeunesse, en témoigne aussi la parution régulière du magazine numérique

« Quand un grand-père poète écrit pour sa petite-fille, celle-ci dessine ce que les textes lui inspirent et cela donne un livre plein de poésie et de tendresse », nous annonce la quatrième de couverture. Tendresse au programme, poésie pour la jeunesse : et si on n’en parlait pas assez ? Car il y a bien, loin des expérimentations et des formalismes, une poésie vivante, bruissante, multiple, simple mais surtout pas simpliste pour la jeunesse, en témoigne aussi la parution régulière du magazine numérique  « La poésie était révolutionnaire à Cuba bien avant le triomphe de la révolution de 1959 » : ainsi commence la préface de Víctor Rodríguez Núñez à cette anthologie dont Jean Portante a assuré la traduction. On veut bien le croire, tant ce volume est riche en tensions, en strophes fortes, lyriques ou postmodernes, en proses philosophiques, en histoires du présent et du passé racontées avec tendresse ou colère. Seule exception au choix éditorial de poètes et poétesses encore en vie, Fina García Marruz (décédée lors de la confection du livre, en 2022) ouvre le bal des textes avec une poignante remembrance historique intitulée « Nos Indiens » : « Ils ne nous ont pas laissé cette langue sibilante / dans laquelle les consonnes sifflaient comme des oiseaux / dans une forêt décontenancée, ou comme des flèches / rapides, des sarbacanes emplumées / volant vers les arcs ramifiés ». La poésie de Cuba s’écrit donc en espagnol. Le préfacier nous confie d’ailleurs qu’elle lui semble « l’une des meilleures que la langue espagnole ait à offrir ». Au vu de ce qui suit, on n’a pas de peine à le croire. Tenter, cependant, une synthèse de cette riche anthologie ou vouloir en citer tous les poèmes marquants ne serait pas une sinécure, mais il faut bien en parler un peu. Relevons tout d’abord que le choix des textes, si la répression du pouvoir sur les intellectuels est bien rappelée en avant-propos, ne s’interdit pas d’évoquer les objectifs de la révolution cubaine, avec Nancy Morejón par exemple : « Mes égaux, ici je vous vois danser / autour de l’arbre que nous avons planté pour le communisme. / Son bois prodigue résonne déjà. » Avec Carlos Augusto Alfonso, pourtant, le poème « Syndrome de Stockholm » sonne fort comme une contestation de l’autoritarisme, et encore plus fort lorsqu’on lit : « Je suis avec les balseros qui répètent la phrase : “Virer de bord repenti.” » Les balseros, ce sont ces personnes qui quittent Cuba pour la Floride sur des embarcations de fortune. Et que dire des « Fleurs de fer sur la poitrine d’un homme », de Luis Yussef, avec un tel titre évocateur ? Pas de censure dans un sens ou l’autre dans cette anthologie, seulement une attention particulière à la qualité des écrits, et c’est tant mieux. Autre chose qui frappe : l’image d’une nation littéraire véhiculée à travers des références nombreuses à de grandes figures artistiques internationales (Guillaume Apollinaire, Gilles Deleuze, Albrecht Dürer, César Vallejo…) ou nationales. Parmi ces dernières, l’incontournable José Martí. « prête-moi attention José Martí / afin que tu évites une fois pour toutes ce poème / car je ne suis pas le cadavre de glace / ni le cadavre d’un amour que tu sentais / comme le fils de la flatterie », écrit Lina De Feria ; plus loin, Alfredo Zaldívar, dans sa « Suite de Genève », affirme : « On pense à Martí quand on boit du genièvre / sans compagnie sans verre / sans corps / en scrutant le plafond de sa chambre vide. » Au moment de « planter [leurs] dents / dans la chair vieillie de l’amour », avec Óscar Cruz, les poètes et poétesses qu’on peut lire ici se souviennent des autres. Et puisqu’on est à Cuba, pays à l’histoire tourmentée (« [la] splendeur de la poésie cubaine se déroule au milieu de la situation morose que l’île traverse depuis les années 1990 », explique encore Víctor Rodríguez Núñez), le terroir est en outre objet poétique. Laura Ruíz Montes continue ainsi « à partager la patrie / en parts égales », dans des vers nostalgiques qui évoquent la diaspora. Et Sergio García Zamora de renchérir : « Pire qu’une maison sans grenier est un pays sans grenier : un pays fait de caves. » Évidemment, une chronique-minute telle que celle-ci ne peut qu’effleurer la surface d’une entreprise aussi profonde, aux thèmes aussi divers et aux langues aussi différentes. Et si Alex Fleites nous dit que « la Caraïbe est un fracas », que la mystérieuse destinataire de son poème « dessine un bateau qui ne sillonnera jamais les anthologies, / qui ne s’échouera même pas dans des revues littéraires », on est bien aise que cette anthologie-là existe dans l’élégante traduction de Jean Portante.

« La poésie était révolutionnaire à Cuba bien avant le triomphe de la révolution de 1959 » : ainsi commence la préface de Víctor Rodríguez Núñez à cette anthologie dont Jean Portante a assuré la traduction. On veut bien le croire, tant ce volume est riche en tensions, en strophes fortes, lyriques ou postmodernes, en proses philosophiques, en histoires du présent et du passé racontées avec tendresse ou colère. Seule exception au choix éditorial de poètes et poétesses encore en vie, Fina García Marruz (décédée lors de la confection du livre, en 2022) ouvre le bal des textes avec une poignante remembrance historique intitulée « Nos Indiens » : « Ils ne nous ont pas laissé cette langue sibilante / dans laquelle les consonnes sifflaient comme des oiseaux / dans une forêt décontenancée, ou comme des flèches / rapides, des sarbacanes emplumées / volant vers les arcs ramifiés ». La poésie de Cuba s’écrit donc en espagnol. Le préfacier nous confie d’ailleurs qu’elle lui semble « l’une des meilleures que la langue espagnole ait à offrir ». Au vu de ce qui suit, on n’a pas de peine à le croire. Tenter, cependant, une synthèse de cette riche anthologie ou vouloir en citer tous les poèmes marquants ne serait pas une sinécure, mais il faut bien en parler un peu. Relevons tout d’abord que le choix des textes, si la répression du pouvoir sur les intellectuels est bien rappelée en avant-propos, ne s’interdit pas d’évoquer les objectifs de la révolution cubaine, avec Nancy Morejón par exemple : « Mes égaux, ici je vous vois danser / autour de l’arbre que nous avons planté pour le communisme. / Son bois prodigue résonne déjà. » Avec Carlos Augusto Alfonso, pourtant, le poème « Syndrome de Stockholm » sonne fort comme une contestation de l’autoritarisme, et encore plus fort lorsqu’on lit : « Je suis avec les balseros qui répètent la phrase : “Virer de bord repenti.” » Les balseros, ce sont ces personnes qui quittent Cuba pour la Floride sur des embarcations de fortune. Et que dire des « Fleurs de fer sur la poitrine d’un homme », de Luis Yussef, avec un tel titre évocateur ? Pas de censure dans un sens ou l’autre dans cette anthologie, seulement une attention particulière à la qualité des écrits, et c’est tant mieux. Autre chose qui frappe : l’image d’une nation littéraire véhiculée à travers des références nombreuses à de grandes figures artistiques internationales (Guillaume Apollinaire, Gilles Deleuze, Albrecht Dürer, César Vallejo…) ou nationales. Parmi ces dernières, l’incontournable José Martí. « prête-moi attention José Martí / afin que tu évites une fois pour toutes ce poème / car je ne suis pas le cadavre de glace / ni le cadavre d’un amour que tu sentais / comme le fils de la flatterie », écrit Lina De Feria ; plus loin, Alfredo Zaldívar, dans sa « Suite de Genève », affirme : « On pense à Martí quand on boit du genièvre / sans compagnie sans verre / sans corps / en scrutant le plafond de sa chambre vide. » Au moment de « planter [leurs] dents / dans la chair vieillie de l’amour », avec Óscar Cruz, les poètes et poétesses qu’on peut lire ici se souviennent des autres. Et puisqu’on est à Cuba, pays à l’histoire tourmentée (« [la] splendeur de la poésie cubaine se déroule au milieu de la situation morose que l’île traverse depuis les années 1990 », explique encore Víctor Rodríguez Núñez), le terroir est en outre objet poétique. Laura Ruíz Montes continue ainsi « à partager la patrie / en parts égales », dans des vers nostalgiques qui évoquent la diaspora. Et Sergio García Zamora de renchérir : « Pire qu’une maison sans grenier est un pays sans grenier : un pays fait de caves. » Évidemment, une chronique-minute telle que celle-ci ne peut qu’effleurer la surface d’une entreprise aussi profonde, aux thèmes aussi divers et aux langues aussi différentes. Et si Alex Fleites nous dit que « la Caraïbe est un fracas », que la mystérieuse destinataire de son poème « dessine un bateau qui ne sillonnera jamais les anthologies, / qui ne s’échouera même pas dans des revues littéraires », on est bien aise que cette anthologie-là existe dans l’élégante traduction de Jean Portante. La reposée, c’est cet « endroit écarté où le sanglier, les cervidés se retirent et se reposent durant le jour », nous dit le dictionnaire en ligne

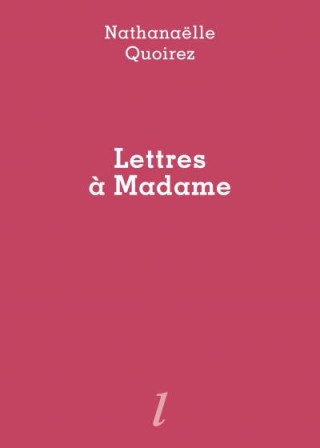

La reposée, c’est cet « endroit écarté où le sanglier, les cervidés se retirent et se reposent durant le jour », nous dit le dictionnaire en ligne  Constante, quasi lancinante, l’adresse à « madame » qui emplit chaque page du recueil pose la question de savoir quelle destinataire se cache derrière cette politesse scandée. « le monde est laid, madame, mais nous écrivons des lettres à des êtres symboliques » : il serait peut-être trop simple de n’y voir qu’un symbole, cependant. Nathanaëlle Quoirez ne manque pas, dans son alternance de lettres en prose poétique et de poèmes en vers libres centrés, de glisser des indices ; mais ne sont-ils pas contradictoires ? Puisque la « pupille bain de mutisme [de madame] / donne à ma plaie son engelure », on pourrait opter pour un amour vache. Mais dans ce « réel magique, pendant intime ensorcelé », avec un « poids de bure à porter », les références à Dieu sont tellement présentes qu’on verrait bien madame en madone. « votre effigie, madame, je tremble / tranchée dans l’hystérie » : l’effigie est-elle ainsi la clé ? D’autant que nombre de phrases évoquent l’accouchement, l’enfantement, que nombre de scènes se passent en milieu hospitalier — souffrance de soi, des autres, du corps qui se traduit en paroles écorchées sur la page. Et que les références à l’écriture sont aussi légion : « vous savez, madame, ma typographie ligature quand la corde manuscrite esclave, moi je désire comme l’autre jour ma soif, brusque fond d’où me brasser. » Mais foin des tentatives d’interprétation (et il y en aurait tant d’autres que celles exprimées avant), puisque la poésie consignée dans un livre appartient au fond à celui ou celle qui la lit, pas au chroniqueur, fût-il enthousiaste. En vérité, ce serait se priver du plaisir de la langue de la poétesse que de se laisser accaparer tout le long de l’ouvrage par la question de l’identité de « madame ». On se délectera plutôt des bouleversements verbaux, des télescopages de substantifs, de la modestie lyrique qui fait de l’autrice une « mouche piquée d’ego avec pour proie sa propre merde ». Car Lettres à Madame tourne parfois à la prière, mais la déférence aveugle n’y est pas de mise : « que mon dieu est petite / sangsue à la poitrine / un clou de braise le matin vermillon ». C’est avec pugnacité devant l’adversité (et là, on est face à une réalité qui ne souffre pas d’interprétation) que Nathanaëlle Quoirez apostrophe madame, la tance, la flatte, la caresse de vers et de phrases où l’on sent sous la plume « la dent cariée du verbe ». Pour, à travers elle, atteindre une délivrance — qu’elle soit guérison, amour partagé, accouchement, point final d’un recueil… — en forme de pari sur ce qui viendra : « l’avenir recuit son utopie invertébrée. »

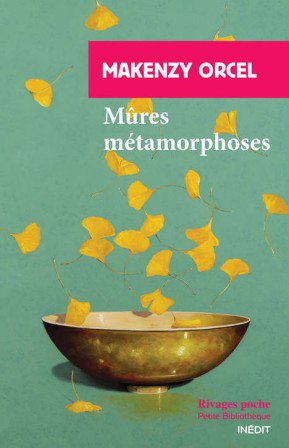

Constante, quasi lancinante, l’adresse à « madame » qui emplit chaque page du recueil pose la question de savoir quelle destinataire se cache derrière cette politesse scandée. « le monde est laid, madame, mais nous écrivons des lettres à des êtres symboliques » : il serait peut-être trop simple de n’y voir qu’un symbole, cependant. Nathanaëlle Quoirez ne manque pas, dans son alternance de lettres en prose poétique et de poèmes en vers libres centrés, de glisser des indices ; mais ne sont-ils pas contradictoires ? Puisque la « pupille bain de mutisme [de madame] / donne à ma plaie son engelure », on pourrait opter pour un amour vache. Mais dans ce « réel magique, pendant intime ensorcelé », avec un « poids de bure à porter », les références à Dieu sont tellement présentes qu’on verrait bien madame en madone. « votre effigie, madame, je tremble / tranchée dans l’hystérie » : l’effigie est-elle ainsi la clé ? D’autant que nombre de phrases évoquent l’accouchement, l’enfantement, que nombre de scènes se passent en milieu hospitalier — souffrance de soi, des autres, du corps qui se traduit en paroles écorchées sur la page. Et que les références à l’écriture sont aussi légion : « vous savez, madame, ma typographie ligature quand la corde manuscrite esclave, moi je désire comme l’autre jour ma soif, brusque fond d’où me brasser. » Mais foin des tentatives d’interprétation (et il y en aurait tant d’autres que celles exprimées avant), puisque la poésie consignée dans un livre appartient au fond à celui ou celle qui la lit, pas au chroniqueur, fût-il enthousiaste. En vérité, ce serait se priver du plaisir de la langue de la poétesse que de se laisser accaparer tout le long de l’ouvrage par la question de l’identité de « madame ». On se délectera plutôt des bouleversements verbaux, des télescopages de substantifs, de la modestie lyrique qui fait de l’autrice une « mouche piquée d’ego avec pour proie sa propre merde ». Car Lettres à Madame tourne parfois à la prière, mais la déférence aveugle n’y est pas de mise : « que mon dieu est petite / sangsue à la poitrine / un clou de braise le matin vermillon ». C’est avec pugnacité devant l’adversité (et là, on est face à une réalité qui ne souffre pas d’interprétation) que Nathanaëlle Quoirez apostrophe madame, la tance, la flatte, la caresse de vers et de phrases où l’on sent sous la plume « la dent cariée du verbe ». Pour, à travers elle, atteindre une délivrance — qu’elle soit guérison, amour partagé, accouchement, point final d’un recueil… — en forme de pari sur ce qui viendra : « l’avenir recuit son utopie invertébrée. » Makenzy Orcel respire la poésie, l’éloquence (il faut l’écouter en entretien), les mots sués et raturés, les mots choisis et triturés pour faire sens, les mots d’extase, d’ivresse, de dégoût, de rage… les mots qui marquent plutôt qu’ils ne flattent, en somme. Dans ce recueil qui en comprend deux — les poèmes titrés en romain alternant avec les poèmes sans titre en italique —, le champ sémantique de la porte envahit les pages dès le début, avec cet « autoportrait de la porte » (« j’ai mal aux traverses / la poignée gelée / le seuil étanche / sale porte ! ») auquel succéderont « clé », « ferme-la », « cadre » ou « entrebâillement », entre autres. Le poète nous fait miroiter un seuil où « l’irréductible pureté du geste » fait exiger à l’oiseau « un poème utile / un beau crime ». Pas de narration ici, pas vraiment de fil conducteur détectable (hormis cette porte omniprésente dans les titres ?), si ce n’est une totale liberté qui projette la vie intérieure sur la page : « j’ai des lignes dans ma gorge / mais ce sont mes mains qui pleurent / je suis une dernière volonté / une vie qui déborde ». Il y a « tant de fleuves à enjamber / d’autres à oublier puis retrouver », en cheminant avec Makenzy dans les replis d’une mémoire, dans les recoins oniriques d’une conception du monde. Les trois Grâces se profilent parfois, apportant un soupçon mythologique à une poésie souvent du corps incarné (« ma bouche / c’est un tunnel / l’aveugle l’infaillible / tunnel du temps / qui mène à ce nid d’ombres / et de frissons »). Le livre est court, ramassé, direct, lancé en pleine figure. On en ressort lessivé, happé par la puissance musclée d’une langue aussi travaillée qu’authentique. Métamorphosé, même : « (se) métamorphoser / c’est tenter / une lecture du rapport / aux ascendants stellaires // rompre avec la nuit ».

Makenzy Orcel respire la poésie, l’éloquence (il faut l’écouter en entretien), les mots sués et raturés, les mots choisis et triturés pour faire sens, les mots d’extase, d’ivresse, de dégoût, de rage… les mots qui marquent plutôt qu’ils ne flattent, en somme. Dans ce recueil qui en comprend deux — les poèmes titrés en romain alternant avec les poèmes sans titre en italique —, le champ sémantique de la porte envahit les pages dès le début, avec cet « autoportrait de la porte » (« j’ai mal aux traverses / la poignée gelée / le seuil étanche / sale porte ! ») auquel succéderont « clé », « ferme-la », « cadre » ou « entrebâillement », entre autres. Le poète nous fait miroiter un seuil où « l’irréductible pureté du geste » fait exiger à l’oiseau « un poème utile / un beau crime ». Pas de narration ici, pas vraiment de fil conducteur détectable (hormis cette porte omniprésente dans les titres ?), si ce n’est une totale liberté qui projette la vie intérieure sur la page : « j’ai des lignes dans ma gorge / mais ce sont mes mains qui pleurent / je suis une dernière volonté / une vie qui déborde ». Il y a « tant de fleuves à enjamber / d’autres à oublier puis retrouver », en cheminant avec Makenzy dans les replis d’une mémoire, dans les recoins oniriques d’une conception du monde. Les trois Grâces se profilent parfois, apportant un soupçon mythologique à une poésie souvent du corps incarné (« ma bouche / c’est un tunnel / l’aveugle l’infaillible / tunnel du temps / qui mène à ce nid d’ombres / et de frissons »). Le livre est court, ramassé, direct, lancé en pleine figure. On en ressort lessivé, happé par la puissance musclée d’une langue aussi travaillée qu’authentique. Métamorphosé, même : « (se) métamorphoser / c’est tenter / une lecture du rapport / aux ascendants stellaires // rompre avec la nuit ». Si l’on cherche à caractériser les mots que couche Luminitza C. Tigirlas dans ce recueil, c’est dans ses vers mêmes qu’on piochera la plus juste description : sa « langue initiatrice se recouvre de râpures phonémiques bientôt cuivres », bouscule la syntaxe, reconfigure les vocables à sa guise pour articuler l’innommé en quelque sorte. Elle le dit et redit elle-même d’ailleurs : « Essaims d’urticants / m’ont pénétrée par les vaisseaux / de ma langue ». L’innommé, ce qui plane sur le livre et qui s’y trouve à presque chaque page, c’est l’histoire commune de la Roumanie et de la Moldavie, l’impossible réunification ici personnifiée par une rivière frontalière aux noms multiples : la Prut le plus souvent pour l’Europe environnante, mais également affublée de l’article en roumain et devenant Prutul, quoique, nous dit la poétesse, « Pyreta est le seul nom qu’elle accepte en plus de celui de mère ». Tout commence à l’école, où « les puînés bégayent un alphabet rouquin / devant la professeur qui translittère / en lueurs de sang / les nuances de rouge au programme ». L’assimilation linguistique soviétique est en marche, l’autrice retrace les souffrances et les déchirements au moyen d’images allusives qui atténuent la peine dans un voile de pudeur fait de tropes. Et puis vient ce qu’il faut entendre comme une ode à la rivière mère, cette Pyreta évoquée plus haut, mais aussi comme un hymne à celles et ceux qui vivent une séparation artificielle. Car la « fantasmagorie intime » de Luminitza, servie par sa langue revêche, va au-delà de l’intime ; elle s’enracine dans la grande histoire. « Entre deux berges ondo-noyées, la rivière se tend et feint de se tenir à un cours dessiné sous les taillis des saules blancs. Elle déteste qu’on la prenne pour Frontière. » Ainsi la liberté syntaxique vient-elle faire cause commune avec la liberté (toute relative aussi) d’un cours d’eau à la fois métaphorique et réel. À la fin se trouvent reliés en lettres de feu les thèmes chers à la poétesse : « D’un trait brûlant séparé de la terre / elle écrivit : / l’enfance—les langues—l’amour ». Chant d’amour à un pays tiraillé, ode à une rivière devenue cassure bien malgré elle, nostalgie d’une enfance pourtant tourmentée, déclaration à une langue qui clame un héritage commun malmené ? Le Dernier Cerceau ardent est bien tout cela à la fois.

Si l’on cherche à caractériser les mots que couche Luminitza C. Tigirlas dans ce recueil, c’est dans ses vers mêmes qu’on piochera la plus juste description : sa « langue initiatrice se recouvre de râpures phonémiques bientôt cuivres », bouscule la syntaxe, reconfigure les vocables à sa guise pour articuler l’innommé en quelque sorte. Elle le dit et redit elle-même d’ailleurs : « Essaims d’urticants / m’ont pénétrée par les vaisseaux / de ma langue ». L’innommé, ce qui plane sur le livre et qui s’y trouve à presque chaque page, c’est l’histoire commune de la Roumanie et de la Moldavie, l’impossible réunification ici personnifiée par une rivière frontalière aux noms multiples : la Prut le plus souvent pour l’Europe environnante, mais également affublée de l’article en roumain et devenant Prutul, quoique, nous dit la poétesse, « Pyreta est le seul nom qu’elle accepte en plus de celui de mère ». Tout commence à l’école, où « les puînés bégayent un alphabet rouquin / devant la professeur qui translittère / en lueurs de sang / les nuances de rouge au programme ». L’assimilation linguistique soviétique est en marche, l’autrice retrace les souffrances et les déchirements au moyen d’images allusives qui atténuent la peine dans un voile de pudeur fait de tropes. Et puis vient ce qu’il faut entendre comme une ode à la rivière mère, cette Pyreta évoquée plus haut, mais aussi comme un hymne à celles et ceux qui vivent une séparation artificielle. Car la « fantasmagorie intime » de Luminitza, servie par sa langue revêche, va au-delà de l’intime ; elle s’enracine dans la grande histoire. « Entre deux berges ondo-noyées, la rivière se tend et feint de se tenir à un cours dessiné sous les taillis des saules blancs. Elle déteste qu’on la prenne pour Frontière. » Ainsi la liberté syntaxique vient-elle faire cause commune avec la liberté (toute relative aussi) d’un cours d’eau à la fois métaphorique et réel. À la fin se trouvent reliés en lettres de feu les thèmes chers à la poétesse : « D’un trait brûlant séparé de la terre / elle écrivit : / l’enfance—les langues—l’amour ». Chant d’amour à un pays tiraillé, ode à une rivière devenue cassure bien malgré elle, nostalgie d’une enfance pourtant tourmentée, déclaration à une langue qui clame un héritage commun malmené ? Le Dernier Cerceau ardent est bien tout cela à la fois. À la lecture de Chinatown, on se trouve rapidement partagé entre l’envie de voir l’autrice, dont on sent, on sait que les vers sont autobiographiques, échapper à ce carcan sud-africain de violence et de racisme larvé qu’elle capture dans ses poèmes et la fascination pour ce qu’elle dévoile d’une société qui, en miroir, nous fait soupirer de soulagement que la nôtre n’en soit pas (encore ?) rendue là. Car rarement vie rangée et bien réglée aura forgé le déchaînement poétique, et si Ronelda Kamfer peut tancer les « bourges du ghetto », c’est qu’elle se sent un peu comme telle, même si elle tape fort sur ceux-ci. « mes poèmes ne sont pas des confessions », titre-t-elle cependant ; « mes poèmes ne sont pas pour les féministes / mes poèmes sont pour les femmes à la cuisine / mes poèmes sont pour les gosses métis et noirs / dans une classe d’enfants blancs ». L’Afrique du Sud comme nation arc-en-ciel y prend de sacrés coups : « souviens-toi qu’une femme blanche est un homme blanc », prévient la poétesse, refusant toute sororité mièvre. Comment en effet se solidariser avec « une femme blanche dans une plantation / qui crève de jalousie quand son mari / viole l’esclave » ? Les vers de Ronelda Kamfer ne sont pourtant pas uniquement rancuniers, revendicatifs, voire violents, dans leurs diatribes. Leur ton manie l’ironie avec beaucoup de panache, et la société marchande est tout autant mise en accusation que le racisme ordinaire, avec ce centre commercial qui donne son titre au livre, à la « richesse de pacotille dans / cette merde clinquante qui brûle les yeux / et cette odeur d’inutilité ». La famille y est aussi très présente, et notamment le père. Pas en bien. Pas non plus tout à fait en mal, comme si l’autrice voulait aussi faire peser le déterminisme social dans la balance au moment de composer ses vers. Et puis, au-delà des thèmes brûlants qu’aborde le recueil, il y a la langue. Excellente idée de proposer ce livre en version bilingue, qui permet de goûter le mélange si sonore et rythmé du kaaps, qui vient de l’afrikaans (langue de la colonisation), parlé au Cap et qui intègre des expressions anglaises à ce dérivé du néerlandais. Cela donne une furieuse envie de l’entendre, et la magie de l’internet le permet :