« Je me souviens de l’enfance / comme d’une porte qui claque », nous écrit François Audouy. Et de convoquer les feuilles Canson, « un walkman portant ses chansons » — car le poète ne craint pas la rime —, puis le « buste sous un chemisier » de Marine Renoir, en quatrième D. Va-t-on assister à une vague de poésie nostalgique et potentiellement monotone, aussi travaillée soit-elle ? « Nos enfants joueront au football / et réclameront des paires de Nike ; / leurs rêves seront des rêves fantômes / des fantasmes de cités dortoirs » : non, le poète plante en fait le décor de l’enfance pour mieux se projeter dans l’avenir, habillé de son « costume d’homme ». S’ensuit un intermède qui triture la « langue perdue langue triste langue morte », la faisant « langue magie langue lagune langue sel », où l’on sent l’influence des voyages de celui qui a enseigné notamment en Afrique ; la poésie s’y voit justifiée, « poème pluie tu fais le beau temps », voici que l’auteur affirme ses intentions, affine son message : « C’est la métaphore de l’acte d’achat / la politique du déjà-vu / qui détermine les atouts, / agglutine les troupeaux de zébus. » Et lorsque arrive la partie intitulée « Adulte ère », on comprend que la mémoire vive alimente la critique actuelle, la sidération devant la conduite humaine parfois : « blessures encore tressaillements / sous ces bambous birmans complices / de suaves et silencieux supplices ». Dans un rythme souvent confié à des octosyllabes modernes, où l’e muet saute et où l’oralité fait loi, le poète s’enfonce dans la boue de notre époque, jouant de sonorités pour en capturer l’absurdité : « Dolorosa, dolorosa, accorde-nous de la dignidad / dans nos doutes dodécaphoniques / nos détresses de petits détaillants. » Là où « dans les lendemains nostalgiques / une petite tonne de projets nihilistes / hurle en silence », il fait bon versifier pour exorciser ses angoisses ou ses craintes. L’enfance, avec laquelle on a commencé le voyage, est à l’origine de tout : « Il n’y a rien d’autre / rien d’autre / jamais / qu’un enfant seul dans sa chambre / que les cisaillements du désir ». Mémoire vive, mémoire à vif. La fatalité mènerait-elle à la poésie ?

« Je me souviens de l’enfance / comme d’une porte qui claque », nous écrit François Audouy. Et de convoquer les feuilles Canson, « un walkman portant ses chansons » — car le poète ne craint pas la rime —, puis le « buste sous un chemisier » de Marine Renoir, en quatrième D. Va-t-on assister à une vague de poésie nostalgique et potentiellement monotone, aussi travaillée soit-elle ? « Nos enfants joueront au football / et réclameront des paires de Nike ; / leurs rêves seront des rêves fantômes / des fantasmes de cités dortoirs » : non, le poète plante en fait le décor de l’enfance pour mieux se projeter dans l’avenir, habillé de son « costume d’homme ». S’ensuit un intermède qui triture la « langue perdue langue triste langue morte », la faisant « langue magie langue lagune langue sel », où l’on sent l’influence des voyages de celui qui a enseigné notamment en Afrique ; la poésie s’y voit justifiée, « poème pluie tu fais le beau temps », voici que l’auteur affirme ses intentions, affine son message : « C’est la métaphore de l’acte d’achat / la politique du déjà-vu / qui détermine les atouts, / agglutine les troupeaux de zébus. » Et lorsque arrive la partie intitulée « Adulte ère », on comprend que la mémoire vive alimente la critique actuelle, la sidération devant la conduite humaine parfois : « blessures encore tressaillements / sous ces bambous birmans complices / de suaves et silencieux supplices ». Dans un rythme souvent confié à des octosyllabes modernes, où l’e muet saute et où l’oralité fait loi, le poète s’enfonce dans la boue de notre époque, jouant de sonorités pour en capturer l’absurdité : « Dolorosa, dolorosa, accorde-nous de la dignidad / dans nos doutes dodécaphoniques / nos détresses de petits détaillants. » Là où « dans les lendemains nostalgiques / une petite tonne de projets nihilistes / hurle en silence », il fait bon versifier pour exorciser ses angoisses ou ses craintes. L’enfance, avec laquelle on a commencé le voyage, est à l’origine de tout : « Il n’y a rien d’autre / rien d’autre / jamais / qu’un enfant seul dans sa chambre / que les cisaillements du désir ». Mémoire vive, mémoire à vif. La fatalité mènerait-elle à la poésie ?

François Audouy, Mémoire vive, éditions Le Citron Gare, ISBN 978-2-9589101-1-2

Un poème en extrait audio :

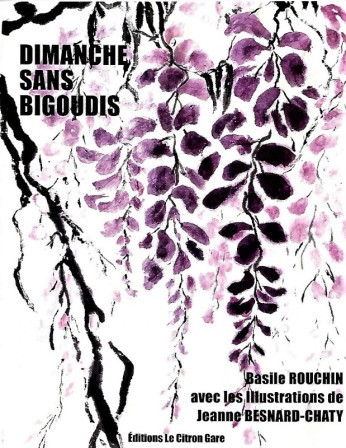

« Octave ne se souvient pas de la couleur du ciel, le jour où un de ses oncles, vif comme l’éclair, l’a ramené au monde. Un caillou dans la trachée, la mine bleue. » Plutôt qu’un recueil de poésie, on pourrait dire de Dimanche sans bigoudis qu’il se présente comme un recueil de microfictions, lesquelles oscillent entre anecdotes factices, historiettes fantastiques et réflexions philosophiques. Les petits textes de quelques lignes de Basile Rouchin, cependant, cultivent bien les images poétiques, mâtinées souvent de jeux de mots complices (« Né au bord des oueds, maté par le sirocco, Arsène cache un cœur de palmier »). C’est tout l’intérêt de cet ouvrage : la concision de ses fragments permet d’embrasser un large spectre de thématiques, stimulant ainsi la lecture par un éclectisme en forme d’éventail coloré. Quoique, à y bien regarder, certaines obsessions semblent se faire jour. La famille par exemple — on a rencontré un oncle dès le début de ce billet —, et surtout le père, qui revient dans nombre de phrases. Une sorte de fil conducteur relie en conséquence moult histoires au moyen d’une interrogation sur la filiation, scrutant le papa « grandiose », le « père assis sur un rocher », celui qui « parle d’un guide étoilé filant sous des cieux obscurs »… Ce personnage est-il garant de stabilité, d’harmonie, en tout cas rêvée ? « Je comprends qu’une telle paix ne vise ni les ménages, ni le cimetière et ses fins de combat, mais la paternité ! » Basile évacue parfois en jeux de mots les questions brûlantes, avec une pudeur pour le coup toute poétique dans son flou. Tout en ne refusant pas la violence qu’on pourrait qualifier de domestique : « la saillie d’Ariane par le Minotaure s’achève, leur progéniture redoute le meurtre par étouffement ». Si l’on entre facilement dans cet univers onirique, c’est aussi par la profusion des prénoms. En effet, presque tous les poèmes (ce terme ne relève pas d’une coquetterie pour éviter la répétition d’« histoires » — on l’a vu, il y a bien une charge poétique dans ce livre) incluent un prénom, qu’il soit au début ou à la fin pour matérialiser une citation ou qu’il désigne un personnage mis en scène. On tombera forcément sur un prénom qui nous touche dans notre intimité, resserrant par là nos liens avec le texte. Dans cette pléthore de microfictions poétiques, parfois lyriques, parfois cyniques, l’auteur, comme le dénommé Melchior qu’il nous présente à un moment, « relève un par un les défis de la vie » en embellissant des saynètes ordinaires ou extraordinaires de mots ouvragés et d’humour dense.

« Octave ne se souvient pas de la couleur du ciel, le jour où un de ses oncles, vif comme l’éclair, l’a ramené au monde. Un caillou dans la trachée, la mine bleue. » Plutôt qu’un recueil de poésie, on pourrait dire de Dimanche sans bigoudis qu’il se présente comme un recueil de microfictions, lesquelles oscillent entre anecdotes factices, historiettes fantastiques et réflexions philosophiques. Les petits textes de quelques lignes de Basile Rouchin, cependant, cultivent bien les images poétiques, mâtinées souvent de jeux de mots complices (« Né au bord des oueds, maté par le sirocco, Arsène cache un cœur de palmier »). C’est tout l’intérêt de cet ouvrage : la concision de ses fragments permet d’embrasser un large spectre de thématiques, stimulant ainsi la lecture par un éclectisme en forme d’éventail coloré. Quoique, à y bien regarder, certaines obsessions semblent se faire jour. La famille par exemple — on a rencontré un oncle dès le début de ce billet —, et surtout le père, qui revient dans nombre de phrases. Une sorte de fil conducteur relie en conséquence moult histoires au moyen d’une interrogation sur la filiation, scrutant le papa « grandiose », le « père assis sur un rocher », celui qui « parle d’un guide étoilé filant sous des cieux obscurs »… Ce personnage est-il garant de stabilité, d’harmonie, en tout cas rêvée ? « Je comprends qu’une telle paix ne vise ni les ménages, ni le cimetière et ses fins de combat, mais la paternité ! » Basile évacue parfois en jeux de mots les questions brûlantes, avec une pudeur pour le coup toute poétique dans son flou. Tout en ne refusant pas la violence qu’on pourrait qualifier de domestique : « la saillie d’Ariane par le Minotaure s’achève, leur progéniture redoute le meurtre par étouffement ». Si l’on entre facilement dans cet univers onirique, c’est aussi par la profusion des prénoms. En effet, presque tous les poèmes (ce terme ne relève pas d’une coquetterie pour éviter la répétition d’« histoires » — on l’a vu, il y a bien une charge poétique dans ce livre) incluent un prénom, qu’il soit au début ou à la fin pour matérialiser une citation ou qu’il désigne un personnage mis en scène. On tombera forcément sur un prénom qui nous touche dans notre intimité, resserrant par là nos liens avec le texte. Dans cette pléthore de microfictions poétiques, parfois lyriques, parfois cyniques, l’auteur, comme le dénommé Melchior qu’il nous présente à un moment, « relève un par un les défis de la vie » en embellissant des saynètes ordinaires ou extraordinaires de mots ouvragés et d’humour dense. Après avoir publié en revues, Hélène Miguet signe son premier recueil. À la lecture, on ne peut que s’exclamer : il était temps ! Avec son écriture maîtrisée qui sait où elle veut aller, elle impressionne d’abord par sa langue, ample, foisonnante, rythmée. La musique y est omniprésente, tant dans les thèmes abordés que dans les figures de style. Ainsi alternent des vers courts avec de longues phrases, où souvent les allitérations fusent : « Je sens marcher dans tes cheveux un cortège de sylphes verts tes épaules vont et viennent guidées par la folie fauve au flanc des biches tu infuses la sève suave des bois et tes seins tout à coup palpitent comme des mésanges d’or ». C’est cette attention à la sonorité, cet appétit pour les notes qui surgissent des vers qui lui permettent de porter un regard original sur une époque où « les AirPods [sont] enfoncés jusqu’au gosier » sans simplement en dénoncer les excès. Des fourmis au bout des cils se lit comme une utopie poétique qui prend source dans le quotidien, pour réenchanter le monde. Oui, oui… on pourrait dire que l’expression est galvaudée, mais c’est, je crois, la nature de ce recueil que de nous réconcilier avec la société en décalant le regard ; programme tout à fait visible dans le titre d’une des sections, « Monde, miroir, mon beau miroir ». Hélène Miguet y examine une goutte de rosée, une flaque, une pompe à essence (« tous les chemins mènent au gazole / tu râles un peu / mais raques aussi vite / sors ta CB comme un colt ») en les tutoyant, comme un Parti pris des choses qui se permettrait la tendresse plutôt que la description factuelle. La référence littéraire à Ponge n’est pas fortuite : la poétesse use elle aussi de références textuelles à de grands aînés (Baudelaire, Hugo…) pour composer ses vers. Mais surtout, le « tu » omniprésent nous agrippe en tant que lecteurs. Une inclusion que pousse l’autrice jusqu’à son paroxysme dans la dernière section, « Mohicans malgré tout » : « Nous étions une fois tous un peu Mohicans / poètes agités par la langue raide des torrents les / ravins du silence / chevauchant les saisons / à cru ». D’un « nous » encore plus inclusif qui nous emporte, elle brosse un portrait désabusé de l’époque, mais pour penser un avenir de « mustangs musclés » sellés d’un galop d’optimisme, parce que nous ne sommes « pas maudits ». Toujours dans son style musical et à l’invention renouvelée. C’est beau… et c’est parfois drôle aussi. Devant un crucifix : « Tu es en croix / comme épinglé par un entomologiste fou / on voit bien que ça n’a pas dû être de la tarte / la Passion / ils auraient pu inventer un brin de chloroforme / ou t’offrir le coup du lapin ». Les enthousiastes de la poésie vibreront à ce recueil palpitant.

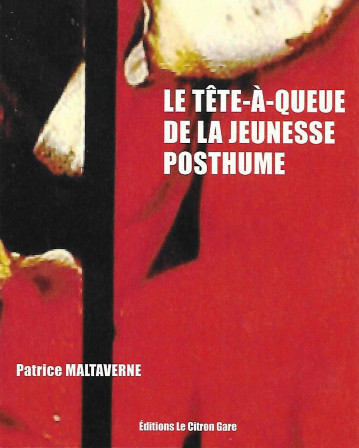

Après avoir publié en revues, Hélène Miguet signe son premier recueil. À la lecture, on ne peut que s’exclamer : il était temps ! Avec son écriture maîtrisée qui sait où elle veut aller, elle impressionne d’abord par sa langue, ample, foisonnante, rythmée. La musique y est omniprésente, tant dans les thèmes abordés que dans les figures de style. Ainsi alternent des vers courts avec de longues phrases, où souvent les allitérations fusent : « Je sens marcher dans tes cheveux un cortège de sylphes verts tes épaules vont et viennent guidées par la folie fauve au flanc des biches tu infuses la sève suave des bois et tes seins tout à coup palpitent comme des mésanges d’or ». C’est cette attention à la sonorité, cet appétit pour les notes qui surgissent des vers qui lui permettent de porter un regard original sur une époque où « les AirPods [sont] enfoncés jusqu’au gosier » sans simplement en dénoncer les excès. Des fourmis au bout des cils se lit comme une utopie poétique qui prend source dans le quotidien, pour réenchanter le monde. Oui, oui… on pourrait dire que l’expression est galvaudée, mais c’est, je crois, la nature de ce recueil que de nous réconcilier avec la société en décalant le regard ; programme tout à fait visible dans le titre d’une des sections, « Monde, miroir, mon beau miroir ». Hélène Miguet y examine une goutte de rosée, une flaque, une pompe à essence (« tous les chemins mènent au gazole / tu râles un peu / mais raques aussi vite / sors ta CB comme un colt ») en les tutoyant, comme un Parti pris des choses qui se permettrait la tendresse plutôt que la description factuelle. La référence littéraire à Ponge n’est pas fortuite : la poétesse use elle aussi de références textuelles à de grands aînés (Baudelaire, Hugo…) pour composer ses vers. Mais surtout, le « tu » omniprésent nous agrippe en tant que lecteurs. Une inclusion que pousse l’autrice jusqu’à son paroxysme dans la dernière section, « Mohicans malgré tout » : « Nous étions une fois tous un peu Mohicans / poètes agités par la langue raide des torrents les / ravins du silence / chevauchant les saisons / à cru ». D’un « nous » encore plus inclusif qui nous emporte, elle brosse un portrait désabusé de l’époque, mais pour penser un avenir de « mustangs musclés » sellés d’un galop d’optimisme, parce que nous ne sommes « pas maudits ». Toujours dans son style musical et à l’invention renouvelée. C’est beau… et c’est parfois drôle aussi. Devant un crucifix : « Tu es en croix / comme épinglé par un entomologiste fou / on voit bien que ça n’a pas dû être de la tarte / la Passion / ils auraient pu inventer un brin de chloroforme / ou t’offrir le coup du lapin ». Les enthousiastes de la poésie vibreront à ce recueil palpitant. À l’occasion de ses cinquante ans, Patrice Maltaverne – oui, l’animateur de ce poézine ! – a rassemblé cinquante de ses textes écrits entre 1989 et 2020, soit inédits, soit déjà parus en revues (auxquelles un bel hommage est rendu) ou en anthologies. Manière de poser cet autoportrait « sans reniement d’aucune sorte », ainsi qu’il le mentionne dans son introduction, il le publie au Citron Gare, la maison d’édition qu’il dirige et qui fêtera bientôt ses dix ans. Il faut interpréter ce choix comme le reflet d’une indépendance viscérale, d’une envie de se présenter tel qu’il est, en poète de qualité que le Maltaverne revuiste et chroniqueur, infatigable arpenteur de la poésie française, éclipse parfois dans l’esprit de certaines ou certains.

À l’occasion de ses cinquante ans, Patrice Maltaverne – oui, l’animateur de ce poézine ! – a rassemblé cinquante de ses textes écrits entre 1989 et 2020, soit inédits, soit déjà parus en revues (auxquelles un bel hommage est rendu) ou en anthologies. Manière de poser cet autoportrait « sans reniement d’aucune sorte », ainsi qu’il le mentionne dans son introduction, il le publie au Citron Gare, la maison d’édition qu’il dirige et qui fêtera bientôt ses dix ans. Il faut interpréter ce choix comme le reflet d’une indépendance viscérale, d’une envie de se présenter tel qu’il est, en poète de qualité que le Maltaverne revuiste et chroniqueur, infatigable arpenteur de la poésie française, éclipse parfois dans l’esprit de certaines ou certains.