L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

D’abord, plaisir de retrouver l’écriture de Julien Boutreux, il y a quelques années hyperactif en poésie (recueils, publications en revue, revuiste même avec Chats de mars…), mais qui s’était fait beaucoup plus rare ces derniers temps.

Envie d’entendre tout de suite un extrait de Neurones miroirs ? En lecture audio, le poème « hommes approximatifs » :

Dans ce livre qu’il dédie « Aux ombres », le poète — ou son alter ego — avoue : « j’ai traversé tellement de miroirs que je ne me rappelle plus le pays d’où je viens ». Et « cette autre peau jour après jour revêtue » l’habille de façon plus mélancolique que ses précédents ouvrages, de façon plus sage peut-être aussi, presque sans la mordante ironie qui souvent s’emparait de ses vers. En toute « xénophilie » (titre d’un des premiers poèmes), il procède « par torsions successives » pour se comprendre lui-même en épiant autrui : les neurones miroirs, ce sont ces cellules du cerveau qui s’activent lorsqu’on effectue une action et lorsqu’on observe ladite action réalisée par une autre personne. Pas étonnant, dès lors, que le « je » poétique ici rapidement s’adresse à un « tu » (« encore une fois je dis ton nom / toujours pareil / cette même chose qui vient / qui afflue / qui affleure »), puis bascule vers le « nous » (« ces ciels accidentels / sous lesquels nous marchions sans fatigue »). Courts poèmes et longues proses alternent, des alexandrins pointent leur nez à un moment (« cet univers est clos cet univers est songe »), tandis que l’énigme de l’existence se matérialise dans une acmé poétique en forme de vingt et une charades définissant un être ou une chose, sans que la solution soit donnée (s’il y en a une…) : « mon tout est semblable au songe d’une pierre », « mon tout parle à tout le monde », « mon tout n’est pas ce qu’il n’est pas ». Difficile travail que celui de l’introspection, même aidée par l’observation des autres. « j’espère vivre encore mais j’ignore pourquoi / je ne crois en rien de particulier » : Julien Boutreux s’épanche, observe « les possibles réduits à quelques centimètres carrés de babillage ». Contre la technolâtrie, avec l’humain, il propose la poésie, quand bien même celle-ci n’apporterait pas toutes les réponses escomptées.

Julien Boutreux, Neurones miroirs, no 207 de la collection Polder, ISBN 978-2-35082-617-2

Envie d’entendre tout de suite un extrait de Plein les poches ? En lecture audio, les poèmes « Fensch » (puisque ce site est rédigé au grand-duché de Luxembourg 8^) et « Printemps » :

Ensuite, plaisir de rencontrer une écriture nouvelle (c’est aussi à ça que servent les Polders). Annie Hupé, pour cela, a des lettres Plein les poches. Dans la sympathique tradition de l’abécédaire poétique, elle propose des textes guillerets et enjoués pour chaque lettre, jouant d’assonances, d’allitérations et de sonorités pour composer un dictionnaire amoureux de la langue et du monde, « journal mirifique ou proverbe » : « Fortiche ! quel jeu de vingt-six cubes promet / donjon en Espagne, vide brahmanique confit, / voyage bluffant, steamer ou jonque de Chine ? » On sautille ainsi du « Bal fantasmagorique » de « Chagall » à une biographie en poème de « Dubuffet », d’une description de l’« Écriture » (« Je m’inquiète devant la besogne fixée, / j’évoque une phrase, compte : bavardage, flon-flon ! ») à un reportage sur le marché de « Wazemmes » (« poétique d’agape / tu confonds légumes, herbes, épices que je veux »). Si l’éclectisme des sujets frappe, la légèreté des vers marque également ; d’ailleurs, à « Légèreté », on peut lire : « Je veille, chiffon poétique, sauts et gambades / bavochant un motif poli, jargon d’un maquis / d’une jachère bigarrée qui se dévoile, parfume / un parc afghan quand un mot bas fait la java. » Le ton qu’adopte Annie Hupé, les télescopages de vocables, la ponctuation espiègle évoquent un réjouissant exercice de style sous la contrainte et sous l’égide de Queneau ou Perec. On sourit souvent, comme à cette évocation du « Cou » : « Hampe d’ivoire, tige si flexible qui joint / le chef au buste, vite supprimée dès qu’un juge / évasif triomphe de la joie, l’abrège en cinq sec. » Alors, avec la poétesse, « Buvons jusqu’à plus soif maints longs jours chauds », et ne boudons pas le plaisir de l’alphabet. « Bonheur régressif validé. »

Annie Hupé, Plein les poches, no 208 de la collection Polder, ISBN 978-2-35082-618-9

« Of course I enjoy rereading Shakespeare’s sonnets. But I do not believe that a traditional sonnet is a meaningful format to describe today’s world. » Voilà ce que m’avait dit Pierre Joris dans son tout premier entretien avec moi en 2015. Alors, parce qu’il aimait parfois aussi qu’on prenne le contrepied de ce qu’il disait, j’ai rédigé Sonné d’Amérique, tout un recueil de sonnets, après mon voyage en Amérique du Nord l’année dernière. Ce voyage m’a permis de me recueillir au cimetière de Green-Wood, là où il est enterré. Pour le premier anniversaire de son départ, voici le sonnet qui rend compte de cette visite, sans autre commentaire.

« Of course I enjoy rereading Shakespeare’s sonnets. But I do not believe that a traditional sonnet is a meaningful format to describe today’s world. » Voilà ce que m’avait dit Pierre Joris dans son tout premier entretien avec moi en 2015. Alors, parce qu’il aimait parfois aussi qu’on prenne le contrepied de ce qu’il disait, j’ai rédigé Sonné d’Amérique, tout un recueil de sonnets, après mon voyage en Amérique du Nord l’année dernière. Ce voyage m’a permis de me recueillir au cimetière de Green-Wood, là où il est enterré. Pour le premier anniversaire de son départ, voici le sonnet qui rend compte de cette visite, sans autre commentaire.

L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

L’automne, c’est la saison de la seconde livraison des Polders de l’année. Et comme l’habitude est désormais prise sur ce site, les voici donc évoqués.

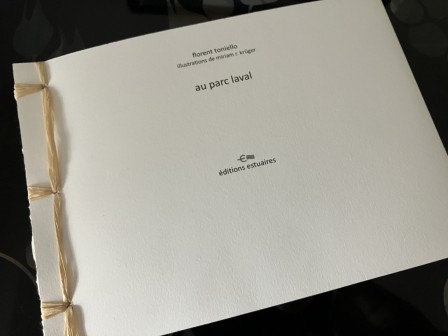

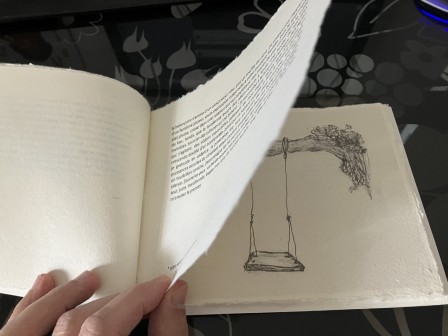

Une évocation des bords de l’Alzette, dans le parc Laval, à Luxembourg-ville, sous forme de onze poèmes en prose narratifs, métaphoriques et à l’atmosphère parfois fantastique, inspirée de temps à autre par des mots d’auteurs contemporains ou classiques.

Une évocation des bords de l’Alzette, dans le parc Laval, à Luxembourg-ville, sous forme de onze poèmes en prose narratifs, métaphoriques et à l’atmosphère parfois fantastique, inspirée de temps à autre par des mots d’auteurs contemporains ou classiques.

« Chi è Rossella ? Cosa fa Rossella ? Cosa pensa Rossella ? » (« Qui est Rossella ? Que fait Rossella ? Que pense Rossella ? »), m’a écrit Giorgio Anastasia dans la dédicace de ce livre sympathiquement envoyé par les éditions napolitaines Artestesa. Et c’est bien là toute l’énigme : en cent poèmes, divisés en dix sections, l’auteur s’attache à faire vivre sous nos yeux la mystérieuse Rossella, à travers plusieurs personnages et autant de regards. On assiste à la construction d’un mystère, à l’édification d’un monument à la femme aimée même, puisque la voix principale est celle du narrateur, qui utilise le « je » pour raconter les affres de son amour non partagé. S’invitent également : Antonio, le rival, celui sur qui Rossella a jeté son dévolu (« Ti odio Rossella hai preferito / la vanità l’arroganza / di chi si compiace del nulla » : « Je te déteste Rossella tu as préféré / la vanité l’arrogance / de qui se complaît dans le néant ») ; Fergal, l’ami du narrateur « e la sua fragile amicizia » (« et son amitié fragile »), car il va se rapprocher d’Antonio ; Alma, la complice de Rossella (« sono amiche per la pelle » : « elles sont amies pour la vie ») ; Marianna, amie du narrateur, plus sombre : « Marianna si esprime raramente / ma ha un’anima complessa / ha bisogno di conferme per accetarsi » (« Marianna s’exprime rarement / mais elle a une âme complexe / a besoin de confirmations pour s’accepter »). Les interactions entre les personnages brossent en filigrane un portrait de la protagoniste, sans pourtant jamais lever complètement le voile sur ses intentions, ses joies, ses peines ou ses pensées.

« Chi è Rossella ? Cosa fa Rossella ? Cosa pensa Rossella ? » (« Qui est Rossella ? Que fait Rossella ? Que pense Rossella ? »), m’a écrit Giorgio Anastasia dans la dédicace de ce livre sympathiquement envoyé par les éditions napolitaines Artestesa. Et c’est bien là toute l’énigme : en cent poèmes, divisés en dix sections, l’auteur s’attache à faire vivre sous nos yeux la mystérieuse Rossella, à travers plusieurs personnages et autant de regards. On assiste à la construction d’un mystère, à l’édification d’un monument à la femme aimée même, puisque la voix principale est celle du narrateur, qui utilise le « je » pour raconter les affres de son amour non partagé. S’invitent également : Antonio, le rival, celui sur qui Rossella a jeté son dévolu (« Ti odio Rossella hai preferito / la vanità l’arroganza / di chi si compiace del nulla » : « Je te déteste Rossella tu as préféré / la vanité l’arrogance / de qui se complaît dans le néant ») ; Fergal, l’ami du narrateur « e la sua fragile amicizia » (« et son amitié fragile »), car il va se rapprocher d’Antonio ; Alma, la complice de Rossella (« sono amiche per la pelle » : « elles sont amies pour la vie ») ; Marianna, amie du narrateur, plus sombre : « Marianna si esprime raramente / ma ha un’anima complessa / ha bisogno di conferme per accetarsi » (« Marianna s’exprime rarement / mais elle a une âme complexe / a besoin de confirmations pour s’accepter »). Les interactions entre les personnages brossent en filigrane un portrait de la protagoniste, sans pourtant jamais lever complètement le voile sur ses intentions, ses joies, ses peines ou ses pensées.