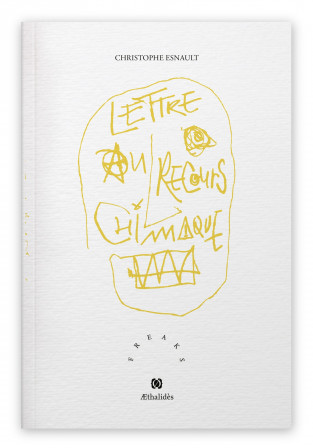

« Les normopathes découpent mon corps / Avec leur pensée de normopathes / L’écriture est art de la précision et rythme / Je peaufine mes phrases » : cherchant dans la Lettre au recours chimique de Christophe Esnault une sorte de programme pour l’écriture de ce texte, on trouve ces quelques vers, qui, je le crois, résument bien l’intention.

Il y a d’abord ces « normopathes », souvent personnifiés dans le livre par les psychiatres aussi accros à la prescription qu’ils rendent leurs patients dépendants aux neuroleptiques. Pas de nom de médicament d’ailleurs dans cet ouvrage, même si l’auteur, confronté depuis plus de deux décennies à la dysphorie, en a fait et en fait toujours abondamment usage. Ce serait faire trop d’honneur à une industrie qu’il abhorre ; mais les soignants, eux, en prennent pour leur grade. En poésie, et avec humour : « Parfois ils sortent leur gros Vidal / Pour m’en lire un alexandrin ». Si peu sont à l’écoute — un seul cas positif est cité, tout de même, dans un océan de praticiens qui préfèrent l’abrutissement à la parole qui soigne. Mais les normopathes, ce sont aussi les gens « normaux », qui portent un regard suspicieux sur tout être qui nargue leur norme, évidemment. Nous, lecteurs. Difficile de ne pas être dérangé, bousculé par les phrases implacables et bien plaquées.

Parce qu’il y a également l’écriture. Étonnant « récit » (c’est ainsi qu’il est annoncé) que ce texte en vers centrés qui se déroule en continu sur une centaine de pages, difficile à résumer tant le flux de paroles — il y a du théâtre dans tout ça, clin d’œil à Artaud et Sarah Kane assumé en quatrième de couverture — coule inexorablement vers des chutes d’eau vertigineuses. L’écriture comme exutoire, comme soutien à l’invective contre une profession décrite comme souvent intellectuellement paresseuse. Mais on devine rapidement, et on en a la confirmation très vite, que, au fond, Christophe Esnault conchie ici une société où l’allégresse rencontre indifférence et suspicion : « Le cancer & la dépression sont mieux accueillis / Que les débordements de joie ». Quelle sorte de vie ont donc les gens « normaux » ? s’évertue-t-il à demander, en passant en revue ses expériences. Et qui sont ces freaks qui donnent leur nom à l’intéressante collection des éditions Æthalidès dans laquelle cet ouvrage est accueilli ? Ceux qui se vautrent dans la normalité (dans sa version pandémique maintenant) ou ceux qui montrent malgré leur « maladie » des signes de rébellion ?

« Je me suis diagnostiqué paléolithique », ricane Christophe Esnault à un moment, citant également Chauvet et Lascaux dans sa logorrhée salvatrice. Lettre au recours chimique rappelle aussi que la question ne date pas d’hier. Mais le poète l’enfonce dans la gorge de l’actualité, tel un écouvillon pour pratiquer un test PCR. Notre société est malade, et les mots de l’auteur, s’ils ne la soignent pas, sont pleins du baume d’empathie, malgré les insultes parfois vertes, que constitue la lucidité. Avec ou sans cachets.

Christophe Esnault, Lettre au recours chimique, éditions Æthalidès, 112 p., 16 €, ISBN 978-2-491517-08-3.

Quarante-huit pages, plutôt aérées : Matin sur le soleil, de Silvia Majerska, paru au Cadran ligné, n’est pas un recueil fleuve. Il fait partie de ces livres où la concentration des sentiments, le décantage progressif et, on l’imagine, le rabotage savant des mots prennent le pas sur la volubilité. Parfaits exemples de cette volonté de concision, les titres se réduisent à un substantif (quelques très rares adjectifs s’immiscent), comme des totems qui se dressent pour commémorer l’essence des poèmes. La première partie, « Cube de Pandore », s’attache à porter un regard de biais sur des objets ou actes du quotidien, dont les instantanés génèrent une réflexion par ricochet, un brin philosophique mais aussi dotée d’une pointe d’humour. Ainsi cet « Arc-en-ciel » : « Tu ne peux voir rien qui dépasserait / les limites d’un arc-en-ciel // Et tu me regardes pourtant / toujours de travers ». Loin des jolis poèmes où nature et sentiments se rejoignent dans un style fleuri et immédiat, les textes de Silvia Majerska dégagent un parfum de finitions méticuleuses. Combien de poèmes a-t-elle écartés avant de composer cet ensemble, combien de mots se sont vu passer à la révision intégrale ? En tout cas, la profondeur est ici inversement proportionnelle à l’épaisseur du livre.

Quarante-huit pages, plutôt aérées : Matin sur le soleil, de Silvia Majerska, paru au Cadran ligné, n’est pas un recueil fleuve. Il fait partie de ces livres où la concentration des sentiments, le décantage progressif et, on l’imagine, le rabotage savant des mots prennent le pas sur la volubilité. Parfaits exemples de cette volonté de concision, les titres se réduisent à un substantif (quelques très rares adjectifs s’immiscent), comme des totems qui se dressent pour commémorer l’essence des poèmes. La première partie, « Cube de Pandore », s’attache à porter un regard de biais sur des objets ou actes du quotidien, dont les instantanés génèrent une réflexion par ricochet, un brin philosophique mais aussi dotée d’une pointe d’humour. Ainsi cet « Arc-en-ciel » : « Tu ne peux voir rien qui dépasserait / les limites d’un arc-en-ciel // Et tu me regardes pourtant / toujours de travers ». Loin des jolis poèmes où nature et sentiments se rejoignent dans un style fleuri et immédiat, les textes de Silvia Majerska dégagent un parfum de finitions méticuleuses. Combien de poèmes a-t-elle écartés avant de composer cet ensemble, combien de mots se sont vu passer à la révision intégrale ? En tout cas, la profondeur est ici inversement proportionnelle à l’épaisseur du livre.

Il y a poésie et poésie (et puis poésie aussi, tant qu’on y est — mais simplifions le propos en ne décrivant que celles qui accrochent l’attention). L’une captive par le soin apporté à la langue, dans un étourdissement de vers savamment composés, s’adresse à l’intellect en somme ; l’autre enfonce des images dans la tête, procède par allusions plutôt que doctes figures de style, s’immisce pour ne pas quitter la pensée : elle vise les sens avant tout. Cette dernière, poésie charnelle sans descriptions explicites, expérience sensuelle et sensorielle, cette création de formes et de sensations mentales, c’est celle de Julia Lepère dans Je ressemble à une cérémonie.

Il y a poésie et poésie (et puis poésie aussi, tant qu’on y est — mais simplifions le propos en ne décrivant que celles qui accrochent l’attention). L’une captive par le soin apporté à la langue, dans un étourdissement de vers savamment composés, s’adresse à l’intellect en somme ; l’autre enfonce des images dans la tête, procède par allusions plutôt que doctes figures de style, s’immisce pour ne pas quitter la pensée : elle vise les sens avant tout. Cette dernière, poésie charnelle sans descriptions explicites, expérience sensuelle et sensorielle, cette création de formes et de sensations mentales, c’est celle de Julia Lepère dans Je ressemble à une cérémonie. Je suis abonné depuis quatre ans à la revue

Je suis abonné depuis quatre ans à la revue

Est-il besoin de parler de Placenta, de David Besschops, alors qu’il a déjà attiré l’attention du site

Est-il besoin de parler de Placenta, de David Besschops, alors qu’il a déjà attiré l’attention du site  Rendez-vous compte : il n’y avait pas encore eu de traduction en français d’un poète aïnou ! Et pourtant, on sait que la poésie est souvent acte de résistance par excellence — les Aïnous, peuple autochtone du Nord de l’actuel Japon, jadis aussi implantés dans la Russie proche et à l’embouchure du fleuve Amour, assimilés depuis des siècles par les puissants voisins japonais, ont donc évidemment fait acte de résistance à l’expansion nipponne au moyen de poésie. Mais leur langue, isolée dans la région, est maintenant en voie d’extinction. C’est d’ailleurs en japonais — certes mêlé de vocables aïnous — qu’Iboshi Hokuto (1901-1929) a composé son Carnet, qui constitue la base de cette traduction bienvenue.

Rendez-vous compte : il n’y avait pas encore eu de traduction en français d’un poète aïnou ! Et pourtant, on sait que la poésie est souvent acte de résistance par excellence — les Aïnous, peuple autochtone du Nord de l’actuel Japon, jadis aussi implantés dans la Russie proche et à l’embouchure du fleuve Amour, assimilés depuis des siècles par les puissants voisins japonais, ont donc évidemment fait acte de résistance à l’expansion nipponne au moyen de poésie. Mais leur langue, isolée dans la région, est maintenant en voie d’extinction. C’est d’ailleurs en japonais — certes mêlé de vocables aïnous — qu’Iboshi Hokuto (1901-1929) a composé son Carnet, qui constitue la base de cette traduction bienvenue. Parfois, lorsqu’on lit de la poésie, on

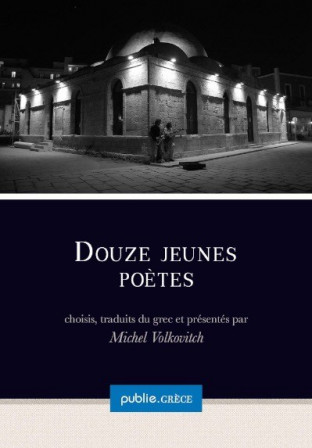

a un peu envie d’aller voir ailleurs. Oui, parce que l’avantage des réseaux

sociaux, c’est qu’on finit, étant poète soi-même, par connaître une belle

brochette de confrères et consœurs, qu’on aime lire régulièrement, d’autant

qu’on les connaît maintenant (plus ou moins bien, selon les rencontres

occasionnelles au Marché de la poésie ou les affinités électives, certes). Mais

enfin il s’y greffe un inconvénient : ces voix poétiques, on finit par les

connaître peut-être trop bien. On les pratique, on achète les livres,

quelquefois on les échange. Vous l’avez compris : j’aime ces interactions,

j’aime lire les autres, même si je ne poste pas toujours des notes de lectures

(ben oui, j’ai aussi un boulot), mais quelquefois ça fait du bien de se plonger

dans des écritures pas forcément tellement différentes sur le fond, mais au

moins d’inconnus, pour une fois. Il y a la solution des poètes

« étrangers » morts (chez Poésie/Gallimard il y a d’excellents

ouvrages pour pas cher), mais si on aime la littérature vivante, il y a aussi

la solution des traductions.

Parfois, lorsqu’on lit de la poésie, on

a un peu envie d’aller voir ailleurs. Oui, parce que l’avantage des réseaux

sociaux, c’est qu’on finit, étant poète soi-même, par connaître une belle

brochette de confrères et consœurs, qu’on aime lire régulièrement, d’autant

qu’on les connaît maintenant (plus ou moins bien, selon les rencontres

occasionnelles au Marché de la poésie ou les affinités électives, certes). Mais

enfin il s’y greffe un inconvénient : ces voix poétiques, on finit par les

connaître peut-être trop bien. On les pratique, on achète les livres,

quelquefois on les échange. Vous l’avez compris : j’aime ces interactions,

j’aime lire les autres, même si je ne poste pas toujours des notes de lectures

(ben oui, j’ai aussi un boulot), mais quelquefois ça fait du bien de se plonger

dans des écritures pas forcément tellement différentes sur le fond, mais au

moins d’inconnus, pour une fois. Il y a la solution des poètes

« étrangers » morts (chez Poésie/Gallimard il y a d’excellents

ouvrages pour pas cher), mais si on aime la littérature vivante, il y a aussi

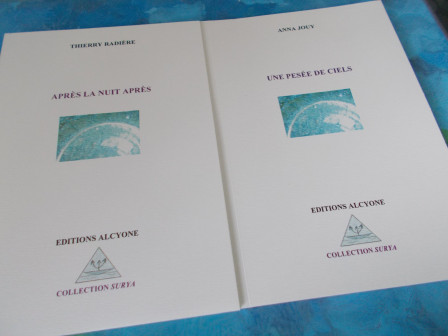

la solution des traductions. Tricheur ! Parce qu’en termes de « premier recueil », comme le mentionne le fringuant et jeune éditeur Cormor en nuptial, Heptanes Fraxion se pose là : rimailleur invétéré et stakhanoviste poétique de l’ombre des réseaux sociaux, il fait le bonheur d’aficionados depuis bien des années tant

Tricheur ! Parce qu’en termes de « premier recueil », comme le mentionne le fringuant et jeune éditeur Cormor en nuptial, Heptanes Fraxion se pose là : rimailleur invétéré et stakhanoviste poétique de l’ombre des réseaux sociaux, il fait le bonheur d’aficionados depuis bien des années tant

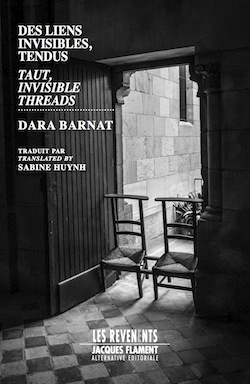

C’est aux regrettées éditions électroniques Recours au poème qu’a paru pour la première fois ce recueil en 2014, et c’est le premier ouvrage de poésie que Jacques Flament Éditions publie dans sa nouvelle collection « Les revenents » (oui, il y a bien un e !), consacrée aux textes déjà édités mais épuisés ou plus référencés, pour diverses raisons, par leur premier éditeur. Autant le dire d’emblée : c’est une très bonne idée que d’avoir redonné vie sur papier à ce livre, émouvant, juste et passionné.

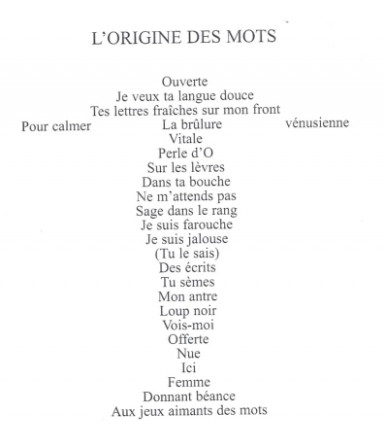

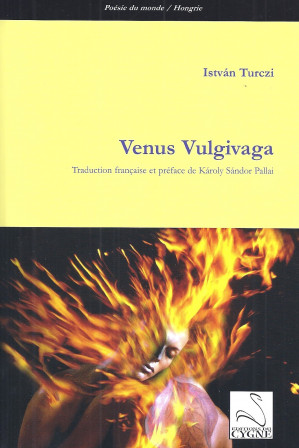

C’est aux regrettées éditions électroniques Recours au poème qu’a paru pour la première fois ce recueil en 2014, et c’est le premier ouvrage de poésie que Jacques Flament Éditions publie dans sa nouvelle collection « Les revenents » (oui, il y a bien un e !), consacrée aux textes déjà édités mais épuisés ou plus référencés, pour diverses raisons, par leur premier éditeur. Autant le dire d’emblée : c’est une très bonne idée que d’avoir redonné vie sur papier à ce livre, émouvant, juste et passionné. Infatigable promoteur de la poésie, le Hongrois István Turczi est probablement capable de se dédoubler tant il parvient à concilier de multiples activités : poète évidemment, traducteur, éditeur, revuiste (avec Parnasszus), enseignant (responsable du département d’écriture créative à l’université de Budapest, il anime régulièrement des cours dans plusieurs universités asiatiques), secrétaire général du Pen Club de Hongrie, vice-président du Conseil mondial des poètes… sans compter les lectures lors de festivals internationaux. C’est d’ailleurs ainsi que je l’ai rencontré, puisqu’il a été l’invité du Printemps des poètes – Luxembourg en juin 2018. Mais cet emploi du temps bien rempli ne semble pas affecter la qualité de son écriture : bien au contraire, István puise apparemment dans le quotidien les forces et l’inspiration nécessaires à une poésie dense, ciselée et qu’on peut raisonnablement qualifier de lyrique, où la sensualité et l’introspection se regardent en miroir.

Infatigable promoteur de la poésie, le Hongrois István Turczi est probablement capable de se dédoubler tant il parvient à concilier de multiples activités : poète évidemment, traducteur, éditeur, revuiste (avec Parnasszus), enseignant (responsable du département d’écriture créative à l’université de Budapest, il anime régulièrement des cours dans plusieurs universités asiatiques), secrétaire général du Pen Club de Hongrie, vice-président du Conseil mondial des poètes… sans compter les lectures lors de festivals internationaux. C’est d’ailleurs ainsi que je l’ai rencontré, puisqu’il a été l’invité du Printemps des poètes – Luxembourg en juin 2018. Mais cet emploi du temps bien rempli ne semble pas affecter la qualité de son écriture : bien au contraire, István puise apparemment dans le quotidien les forces et l’inspiration nécessaires à une poésie dense, ciselée et qu’on peut raisonnablement qualifier de lyrique, où la sensualité et l’introspection se regardent en miroir. Il est de ces livres traduits qui instantanément vous donnent l’envie d’apprendre leur langue d’origine. Si le temps pouvait se dilater et en offrir l’occasion… D’ailleurs, si Drápa est de ces livres-là, je dois avouer que c’est la poésie de Gerður Kristný dans son ensemble, en tout cas ce que j’en connais, qui donne cette envie. J’ai rencontré Gerður au festival

Il est de ces livres traduits qui instantanément vous donnent l’envie d’apprendre leur langue d’origine. Si le temps pouvait se dilater et en offrir l’occasion… D’ailleurs, si Drápa est de ces livres-là, je dois avouer que c’est la poésie de Gerður Kristný dans son ensemble, en tout cas ce que j’en connais, qui donne cette envie. J’ai rencontré Gerður au festival  Je l’avoue : déjà abonné à pas mal de revues et avec un budget poésie pas illimité — en tout cas pas aussi vaste que mon goût éclectique, parfois trop, je sais, pour le genre —, j’ai tendance à me reposer sur le grand nombre de revues que je reçois, sans trop regarder les autres maintenant. Eh oui, la poésie est aussi la vie, et il y en a une en dehors de la poésie. Je sais, je radote… Mais le sous-titre « revue de poésie vive » et un appel à soutien de Cathy Garcia, la taulière, qui a vu son vieil ordinateur cesser ses services aux vers et aux strophes inopinément, m’ont convaincu de tenter l’aventure. Peut-être aussi le fait qu’un numéro précédent a été consacré à la remuante poésie guatémaltèque traduite par Laurent Bouisset, allez savoir. Enfin bon : grand bien m’en a pris.

Je l’avoue : déjà abonné à pas mal de revues et avec un budget poésie pas illimité — en tout cas pas aussi vaste que mon goût éclectique, parfois trop, je sais, pour le genre —, j’ai tendance à me reposer sur le grand nombre de revues que je reçois, sans trop regarder les autres maintenant. Eh oui, la poésie est aussi la vie, et il y en a une en dehors de la poésie. Je sais, je radote… Mais le sous-titre « revue de poésie vive » et un appel à soutien de Cathy Garcia, la taulière, qui a vu son vieil ordinateur cesser ses services aux vers et aux strophes inopinément, m’ont convaincu de tenter l’aventure. Peut-être aussi le fait qu’un numéro précédent a été consacré à la remuante poésie guatémaltèque traduite par Laurent Bouisset, allez savoir. Enfin bon : grand bien m’en a pris.