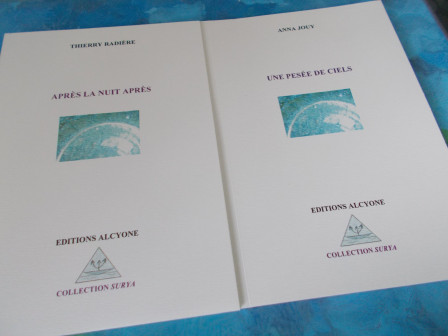

Points communs, différences… il y a tant à comparer entre Une pesée de ciels d’Anna Jouy et Après la nuit après de Thierry Radière. Mais on y retrouve une pulsion de décalage du réel dans la prose poétique qui lie intimement, selon moi, les deux titres. Sans compter une réalisation technique attirante, avec ce beau papier vélin irisé pour l’intérieur, qui happe les reflets pour mieux restituer le monde extérieur au sein des poèmes. Voici donc un regard croisé succinct sur deux recueils parus à un mois d’intervalle, sous forme de commentaire de deux extraits.

C’est l’heure de la pesée du ciel. Vingt grammes de moineau pour des tonnes d’averses. Je m’y prends ainsi : dans le noir de mon œil, je mets le leurre d’un rêve. Le ciel appâté entre sous les paupières. Je referme aussitôt, je serre le lacet. Ça me fait deux valises pesantes.

Le reste est affaire de soustractions. Parfois par malice, je ne me déduis pas. Je feinte le nuage. J’appelle ça un jour d’humain, c’est-à-dire de Terre à terre, de ce corps de sable à ce jardin immense.

Vingt grammes de moineau s’échappent quand même…

La poésie d’Anna Jouy est tout en nuances, enracinée dans la relation entre le corps et l’esprit. Si les métaphores fusent, c’est l’intimité des organes qui affleure cependant ; ici l’œil, les paupières, on aura le crâne plus loin, les jambes ou le gosier. Le corps déclenche la poésie, il construit une relation intime entre la poétesse et son environnement, qu’elle n’a dès lors plus qu’à observer au travers de l’invitation aux strophes de ses sens. Humaniste, Anna sait que l’humain est d’abord le produit de ses organes et de ses sécrétions. Alors elle bâtit des ponts entre le langage abstrait et le concret des mouvements, glisse, danse sur le papier qui, on l’a vu, se prête magnifiquement avec son irisation à l’emploi de piste d’envol des mots. Pas rentre-dedans, pas uppercuts au menton, les vers flottent dans un bel équilibre où la révolte est douce mais affirmée, où la rêverie est à la fois contemplative et studieuse. Où l’intime rejoint l’universel.

Extrait bref, même si les poèmes en prose qui composent le recueil peuvent aussi être plus longs. Mais ici, Thierry Radière condense en quelque sorte la contrainte des fragments qui composent le livre — une phrase par page, pas de ponctuation sauf le point final, un vagabondage d’idées dont il explique en quatrième de couverture qu’il est issu des rêves. Il imbrique deux épisodes, les entrelace, les confond ; le cidre des pommiers, prisé par les guêpes, en vient à se faire venin de celles-ci et la peau gonfle, gonfle, sous l’effet combiné sens dessus dessous de l’alcool et des piqûres. Tout cela sous le signe du bonheur, car même dans les épisodes sombres, l’écriture de Thierry reste tournée vers la lumière, frêle (comme la poésie) mais stable pilier pour témoigner de ce que la vie peut avoir d’intérêt et de lumineuse consolation. Politesse du désespoir ? Quelquefois, on se le demande ; on s’interroge : ne sont-ce pas là les rêves d’un pessimiste qui se soigne ? Peu importe après tout, ce jeu de saute-mouton entre les images reste une lecture qui donne l’appétit des songes.Au temps des pommiers près de la grange où le cidre avait un goût de guêpes les gosiers des hommes ne piquaient pas ils gonflaient de plus en plus le soleil fort dans la peau la rougeur de la soif les dards du bonheur.

Tous deux aux éditions Alcyone : Anna Jouy, Une pesée de ciels, ISBN 978-2-37405-045-4 et Thierry Radière, Après la nuit après, ISBN 9780-2-37405-044-7.