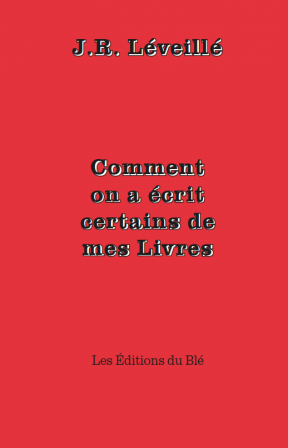

Lorsque les éditions du Blé m’ont fait parvenir ce volume parmi d’autres nouveautés poétiques (déjà chroniquées sur ce site), j’ai tout de suite ressenti un coup de cœur pour la couverture, réplique, pastiche, imitation ? de celle chez Jean-Jacques Pauvert de Comment j’ai écrit certains de mes livres, par Raymond Roussel. Il faut dire que Roussel est un de mes auteurs préférés ; si je n’ai modestement lu que quelques ouvrages de J. R. Léveillé, romancier, poète et essayiste (« Pour moi, c’est de l’écriture, un point c’est tout », prévient-il), rencontré (sur la Toile) assez récemment, je me faisais pourtant une joie d’entrer dans la fabrique de ses livres, puisqu’il avait choisi ce modèle illustre et que son style m’avait déjà touché. Mais un tel essai pouvait-il être l’objet d’un billet sur D’Ailleurs poésie ? Après tout, ici, pas de vers à citer ou de métaphores à analyser : l’analyse, c’est l’auteur lui-même qui la livre, en dévoilant ses secrets d’écriture. La réponse positive est bien sûr contenue dans ces lignes ; un procédé que ne renierait pas, je l’espère, l’amateur de contraintes qu’est Roger. Oui, c’est ce prénom qui correspond au R. de son nom de plume. Une information pas anodine, puisqu’il n’a pas forcément signé tous ses livres du même nom, heureux qu’il est des variations et significations possibles de la combinaison entre initiales et patronyme. L’Éveillé, c’est le Bouddha, important pour ce féru de culture et de littérature asiatiques. Est-il de surcroît étonnant qu’il cite Bach dans le livre ? De J. S. à J. R., il y a une indéniable filiation alphabétique. Le compositeur qui se trouve partager avec lui une première initiale, en outre, était adepte du palimpseste.

Lorsque les éditions du Blé m’ont fait parvenir ce volume parmi d’autres nouveautés poétiques (déjà chroniquées sur ce site), j’ai tout de suite ressenti un coup de cœur pour la couverture, réplique, pastiche, imitation ? de celle chez Jean-Jacques Pauvert de Comment j’ai écrit certains de mes livres, par Raymond Roussel. Il faut dire que Roussel est un de mes auteurs préférés ; si je n’ai modestement lu que quelques ouvrages de J. R. Léveillé, romancier, poète et essayiste (« Pour moi, c’est de l’écriture, un point c’est tout », prévient-il), rencontré (sur la Toile) assez récemment, je me faisais pourtant une joie d’entrer dans la fabrique de ses livres, puisqu’il avait choisi ce modèle illustre et que son style m’avait déjà touché. Mais un tel essai pouvait-il être l’objet d’un billet sur D’Ailleurs poésie ? Après tout, ici, pas de vers à citer ou de métaphores à analyser : l’analyse, c’est l’auteur lui-même qui la livre, en dévoilant ses secrets d’écriture. La réponse positive est bien sûr contenue dans ces lignes ; un procédé que ne renierait pas, je l’espère, l’amateur de contraintes qu’est Roger. Oui, c’est ce prénom qui correspond au R. de son nom de plume. Une information pas anodine, puisqu’il n’a pas forcément signé tous ses livres du même nom, heureux qu’il est des variations et significations possibles de la combinaison entre initiales et patronyme. L’Éveillé, c’est le Bouddha, important pour ce féru de culture et de littérature asiatiques. Est-il de surcroît étonnant qu’il cite Bach dans le livre ? De J. S. à J. R., il y a une indéniable filiation alphabétique. Le compositeur qui se trouve partager avec lui une première initiale, en outre, était adepte du palimpseste.

Car le palimpseste est l’une des techniques que l’auteur a utilisées pour la rédaction de certains de ses livres, nous dit-il. S’y ajoutent le collage, la citation, l’incorporation de fragments, etc. Dans cette confession détaillée sous la forme d’articles précédemment parus dans divers supports, J. R. Léveillé nous ouvre les portes de son atelier d’écriture et nous entretient des contraintes qui ont présidé à sa carrière littéraire, convoquant au passage des maîtres à penser, des inspiratrices, des sources : Mallarmé, Rimbaud, Kristeva… Pour lui, « tout est matériau à texte ». Passion simple, d’Annie Ernaux, a ainsi été littéralement réécrit à la main entre les lignes — une photo est présentée ; de manière générale, l’ouvrage est accompagné de clichés explicatifs très intéressants — pour donner le roman Une si simple passion. La poésie n’est pas en reste, puisque Roger revient sur sa pratique méthodique de la citation : quand veut-il que le lecteur comprenne à quelle référence précise il a affaire, quand se contente-t-il d’une petite musique identifiable sans mettre un nom sur l’œuvre originelle ? Il y a là tout un art poétique fascinant et toute une réflexion sur l’écriture qui se déploie.

« Dans la grande intertextualité et intermédialité du monde, tout ce qui est dit est à redire, et donc prédit. » C’est avec une conscience très aiguisée de ce qu’est devenue notre planète interconnectée que l’auteur se livre. Il a d’ailleurs compris ces liens serrés très tôt, comme le montre son travail. Le fait qu’il manipule les mots dans deux langues, le français et l’anglais, en est une autre illustration — ce qui nous vaut un texte virtuose sur la traduction, où s’invitent les musiques de John Cage ou de Steve Reich. Le minimalisme chevillé au corps, Roger soigne ses références. Les homophonies s’interpénètrent, les doubles sens s’entrechoquent, les majuscules poussent les minuscules, l’écrit demande à être clamé à haute voix pour en saisir la signification… voire la modifier. On lit comme on saliverait à un livre de recettes, jusqu’au long entretien final qui brosse le portrait d’un écrivain résolu. D’une inénarrable richesse, Comment on a écrit certains de mes livres parvient à captiver autant que son illustre aîné, tant y respire la passion sans cesse renouvelée pour la littérature d’un auteur francophone qu’il convient de découvrir, si ce n’est déjà fait.

J. R. Léveillé, Comment on a écrit certains de mes livres, éditions du Blé, 130 p., 19,95 CAD (version numérique PDF disponible, 13,99 CAD), ISBN 9782924915424

Cette chronique a paru sur le site D’Ailleurs poésie. Merci à Valérie Harkness pour son accueil.

« Chacun dans son fauteuil / Plongé dans sa lecture / Ourlant au fil des pages / Le bord de son voyage / D’un long doigt de silence » : telle une petite musique lancinante au goût nostalgique de bribes d’enfance, les hexamètres — à de rares exceptions près — de Philippe Colmant irriguent ce recueil de sensations, de souvenirs, de mélancolie, de « feu qui craque » et d’un « parfum familier ». Car les choses ont bien changé, évidemment, tant pour le poète qui a fait sa vie comme traducteur que pour une existence encore ancrée à l’époque dans le temps étiré du partage. Désormais règnent les « villes vitrifiées » ; alors le poète écrit aux « cités creuses / En proie au brouhaha / Et au temps métronome » pour leur dire « la campagne / Les sentes sans raison » qu’il a connues. Il chauffe le creuset mémoriel. De ces saynètes courtes et poignantes, on se prend à guetter l’adéquation avec nos propres souvenirs, tant le rythme apporté par une métrique rigoureuse nous berce de vers qui sonnent comme des comptines. Des comptines que nous avons entendues dans notre enfance et qui se recréent, subrepticement, à la lecture du livre de Philippe. La concision des textes, de fait, en appelle à remplir les blancs avec notre propre expérience ; on appuie sur les boutons de cette machine à remonter le temps, assemblée avec soin au moyen de simples strophes.

« Chacun dans son fauteuil / Plongé dans sa lecture / Ourlant au fil des pages / Le bord de son voyage / D’un long doigt de silence » : telle une petite musique lancinante au goût nostalgique de bribes d’enfance, les hexamètres — à de rares exceptions près — de Philippe Colmant irriguent ce recueil de sensations, de souvenirs, de mélancolie, de « feu qui craque » et d’un « parfum familier ». Car les choses ont bien changé, évidemment, tant pour le poète qui a fait sa vie comme traducteur que pour une existence encore ancrée à l’époque dans le temps étiré du partage. Désormais règnent les « villes vitrifiées » ; alors le poète écrit aux « cités creuses / En proie au brouhaha / Et au temps métronome » pour leur dire « la campagne / Les sentes sans raison » qu’il a connues. Il chauffe le creuset mémoriel. De ces saynètes courtes et poignantes, on se prend à guetter l’adéquation avec nos propres souvenirs, tant le rythme apporté par une métrique rigoureuse nous berce de vers qui sonnent comme des comptines. Des comptines que nous avons entendues dans notre enfance et qui se recréent, subrepticement, à la lecture du livre de Philippe. La concision des textes, de fait, en appelle à remplir les blancs avec notre propre expérience ; on appuie sur les boutons de cette machine à remonter le temps, assemblée avec soin au moyen de simples strophes.

Lorsque les éditions du Blé m’ont fait parvenir ce volume parmi d’autres nouveautés poétiques (déjà chroniquées sur ce site), j’ai tout de suite ressenti un coup de cœur pour la couverture, réplique, pastiche, imitation ? de celle chez Jean-Jacques Pauvert de Comment j’ai écrit certains de mes livres, par Raymond Roussel. Il faut dire que Roussel est un de mes auteurs préférés ; si je n’ai modestement lu que quelques ouvrages de J. R. Léveillé, romancier, poète et essayiste (« Pour moi, c’est de l’écriture, un point c’est tout », prévient-il), rencontré (sur la Toile) assez récemment, je me faisais pourtant une joie d’entrer dans la fabrique de ses livres, puisqu’il avait choisi ce modèle illustre et que son style m’avait déjà touché. Mais un tel essai pouvait-il être l’objet d’un billet sur D’Ailleurs poésie ? Après tout, ici, pas de vers à citer ou de métaphores à analyser : l’analyse, c’est l’auteur lui-même qui la livre, en dévoilant ses secrets d’écriture. La réponse positive est bien sûr contenue dans ces lignes ; un procédé que ne renierait pas, je l’espère, l’amateur de contraintes qu’est Roger. Oui, c’est ce prénom qui correspond au R. de son nom de plume. Une information pas anodine, puisqu’il n’a pas forcément signé tous ses livres du même nom, heureux qu’il est des variations et significations possibles de la combinaison entre initiales et patronyme. L’Éveillé, c’est le Bouddha, important pour ce féru de culture et de littérature asiatiques. Est-il de surcroît étonnant qu’il cite Bach dans le livre ? De J. S. à J. R., il y a une indéniable filiation alphabétique. Le compositeur qui se trouve partager avec lui une première initiale, en outre, était adepte du palimpseste.

Lorsque les éditions du Blé m’ont fait parvenir ce volume parmi d’autres nouveautés poétiques (déjà chroniquées sur ce site), j’ai tout de suite ressenti un coup de cœur pour la couverture, réplique, pastiche, imitation ? de celle chez Jean-Jacques Pauvert de Comment j’ai écrit certains de mes livres, par Raymond Roussel. Il faut dire que Roussel est un de mes auteurs préférés ; si je n’ai modestement lu que quelques ouvrages de J. R. Léveillé, romancier, poète et essayiste (« Pour moi, c’est de l’écriture, un point c’est tout », prévient-il), rencontré (sur la Toile) assez récemment, je me faisais pourtant une joie d’entrer dans la fabrique de ses livres, puisqu’il avait choisi ce modèle illustre et que son style m’avait déjà touché. Mais un tel essai pouvait-il être l’objet d’un billet sur D’Ailleurs poésie ? Après tout, ici, pas de vers à citer ou de métaphores à analyser : l’analyse, c’est l’auteur lui-même qui la livre, en dévoilant ses secrets d’écriture. La réponse positive est bien sûr contenue dans ces lignes ; un procédé que ne renierait pas, je l’espère, l’amateur de contraintes qu’est Roger. Oui, c’est ce prénom qui correspond au R. de son nom de plume. Une information pas anodine, puisqu’il n’a pas forcément signé tous ses livres du même nom, heureux qu’il est des variations et significations possibles de la combinaison entre initiales et patronyme. L’Éveillé, c’est le Bouddha, important pour ce féru de culture et de littérature asiatiques. Est-il de surcroît étonnant qu’il cite Bach dans le livre ? De J. S. à J. R., il y a une indéniable filiation alphabétique. Le compositeur qui se trouve partager avec lui une première initiale, en outre, était adepte du palimpseste. « J’écris pour ne pas mourir / Pour saisir le temps / Dans un instant fugace » : c’est à un jeu d’attirance et de répulsion que se livre Watson Charles dans ce recueil, qui montre à la fois une fatigue du monde — dans la « ville pillée » résonne le « cri des blessés » — et un appétit de tendresse matérialisé par le champ sémantique des seins. « Et je rêve tes seins noirs / Comme une odeur de verveine » certes, puisque le poète est haïtien — son « souffle / Est fait de chants / Et de sang d’Afrique » —, mais les « seins polychromes et nostalgiques » s’invitent également au bal des strophes : on est loin ici de l’érotisation simpliste de la femme noire, si on a eu la mauvaise idée d’y penser en lisant le titre. Gageons cependant que Watson, dont l’esprit espiègle ressort lorsqu’on le rencontre, s’est amusé à composer celui-ci en toute connaissance de cause !

« J’écris pour ne pas mourir / Pour saisir le temps / Dans un instant fugace » : c’est à un jeu d’attirance et de répulsion que se livre Watson Charles dans ce recueil, qui montre à la fois une fatigue du monde — dans la « ville pillée » résonne le « cri des blessés » — et un appétit de tendresse matérialisé par le champ sémantique des seins. « Et je rêve tes seins noirs / Comme une odeur de verveine » certes, puisque le poète est haïtien — son « souffle / Est fait de chants / Et de sang d’Afrique » —, mais les « seins polychromes et nostalgiques » s’invitent également au bal des strophes : on est loin ici de l’érotisation simpliste de la femme noire, si on a eu la mauvaise idée d’y penser en lisant le titre. Gageons cependant que Watson, dont l’esprit espiègle ressort lorsqu’on le rencontre, s’est amusé à composer celui-ci en toute connaissance de cause ! « Les poèmes sont mes pilules à vivre / mes antidépresseurs, mes boutefeux / mes béquilles, mes échardes / mes échasses, quand je veux monter au ciel / − qui m’ignore. » Dans ce « Poème à lire debout », aux trois quarts du recueil, Claude Donnay partage sa joie d’écrire et les vertus thérapeutiques de la poésie. Pourquoi les poètes n’ont-ils et elles jamais de ticket pour le paradis, tiens, puisque le titre sans point d’interrogation semble indiquer que le livre a la réponse ? Probablement parce que sans cesse sur le métier il faut remettre l’ouvrage, parce que rien ne garantit un ticket par le simple fait d’être poète. Ce serait trop facile. Partant, Claude s’emploie à composer d’amples textes en vers libres, où la fluidité joue un rôle primordial : ses strophes se lisent comme coule une rivière, ses pensées s’enchaînent comme un flux naturel ; on tourne les pages avidement, happé par une langue souple et musicale.

« Les poèmes sont mes pilules à vivre / mes antidépresseurs, mes boutefeux / mes béquilles, mes échardes / mes échasses, quand je veux monter au ciel / − qui m’ignore. » Dans ce « Poème à lire debout », aux trois quarts du recueil, Claude Donnay partage sa joie d’écrire et les vertus thérapeutiques de la poésie. Pourquoi les poètes n’ont-ils et elles jamais de ticket pour le paradis, tiens, puisque le titre sans point d’interrogation semble indiquer que le livre a la réponse ? Probablement parce que sans cesse sur le métier il faut remettre l’ouvrage, parce que rien ne garantit un ticket par le simple fait d’être poète. Ce serait trop facile. Partant, Claude s’emploie à composer d’amples textes en vers libres, où la fluidité joue un rôle primordial : ses strophes se lisent comme coule une rivière, ses pensées s’enchaînent comme un flux naturel ; on tourne les pages avidement, happé par une langue souple et musicale. J’ai rencontré LEM, slameuse née en France et désormais installée au Québec, lors de son passage au Luxembourg pour une compétition. Après l’avoir découverte dans des vidéos sur son site, je ne m’attendais pas au contenu du livre qu’elle m’a offert à cette occasion. En effet, Et si les murs avaient su parler est un recueil de poésie où les contraintes du slam − notamment les rimes ou les homophonies en forme de jeux de mots − sont quasi absentes, hormis dans le tout dernier texte. Un envoi final peut-être pour dire que, désormais, les blessures de l’autrice sont pansées et que c’est à travers le slam qu’elle les évoquera en public, sans peur, dans l’espoir que son expérience serve à éveiller les consciences.

J’ai rencontré LEM, slameuse née en France et désormais installée au Québec, lors de son passage au Luxembourg pour une compétition. Après l’avoir découverte dans des vidéos sur son site, je ne m’attendais pas au contenu du livre qu’elle m’a offert à cette occasion. En effet, Et si les murs avaient su parler est un recueil de poésie où les contraintes du slam − notamment les rimes ou les homophonies en forme de jeux de mots − sont quasi absentes, hormis dans le tout dernier texte. Un envoi final peut-être pour dire que, désormais, les blessures de l’autrice sont pansées et que c’est à travers le slam qu’elle les évoquera en public, sans peur, dans l’espoir que son expérience serve à éveiller les consciences. « Ces poèmes nous grattent et nous allument, nous réchauffent, nous enflamment. » Ainsi se trouve présenté sur l’internet ce deuxième ouvrage des éditions du Blé, sises au Manitoba, que je présente dans ces colonnes. La séquence est bien trouvée : d’abord, ces « poèmes engageants (2014-2019) » — comme les qualifie le sous-titre — commencent par une partie « agit-prop au quotidien », qui n’est pas sans rappeler le constat amer devant la marche du monde que fait Lise Gaboury-Diallo dans

« Ces poèmes nous grattent et nous allument, nous réchauffent, nous enflamment. » Ainsi se trouve présenté sur l’internet ce deuxième ouvrage des éditions du Blé, sises au Manitoba, que je présente dans ces colonnes. La séquence est bien trouvée : d’abord, ces « poèmes engageants (2014-2019) » — comme les qualifie le sous-titre — commencent par une partie « agit-prop au quotidien », qui n’est pas sans rappeler le constat amer devant la marche du monde que fait Lise Gaboury-Diallo dans  Parmi les littératures francophones, la poésie québécoise se fraye souvent un chemin chez les amatrices et amateurs. Mais qu’en est-il de la poésie de langue française dans l’ouest du Canada, et en particulier au Manitoba ? Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle mérite d’être découverte : la minorité francophone dans cette province a une intense activité culturelle, que les éditions du Blé soutiennent en publiant les talents du cru. C’est pourquoi ce billet est le premier de plusieurs qui seront consacrés à des livres de cette maison d’édition engagée et sympathique (et pas seulement parce qu’elle m’a envoyé des ouvrages en service de presse — lectrices et lecteurs savent que je ne parle que de ce qui me plaît !).

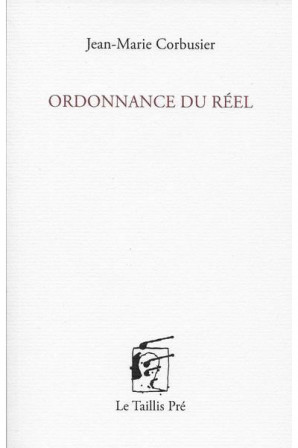

Parmi les littératures francophones, la poésie québécoise se fraye souvent un chemin chez les amatrices et amateurs. Mais qu’en est-il de la poésie de langue française dans l’ouest du Canada, et en particulier au Manitoba ? Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle mérite d’être découverte : la minorité francophone dans cette province a une intense activité culturelle, que les éditions du Blé soutiennent en publiant les talents du cru. C’est pourquoi ce billet est le premier de plusieurs qui seront consacrés à des livres de cette maison d’édition engagée et sympathique (et pas seulement parce qu’elle m’a envoyé des ouvrages en service de presse — lectrices et lecteurs savent que je ne parle que de ce qui me plaît !). « À toi », peut-on lire avant que les textes se déploient. Puis : « L’heure qui sonne au plus juste renforce moins les mots que les gestes que nous aurons répétés. » Cet incipit pose le livre dans son choix de narration — car on peut parler ici de narration, même si elle n’emprunte pas aux techniques de l’écriture créative telles qu’enseignées et rabâchées —, puisqu’il sera (presque) toujours question d’un « nous » incluant le poète et la personne dédicataire. Un « nous » qui change et, au fil de la lecture, repose de ce « je » s’immisçant souvent dans les poèmes contemporains de façon trop individuelle. Non, pas le moindre soupçon de nombrilisme chez Jean-Marie Corbusier, auteur belge et entre autres animateur de la revue Le Journal des poètes, qui choisit de propulser lecteurs et lectrices dans une exploration du réel en tandem, en nous ; cette deuxième personne du pluriel est évidemment maligne, puisque, à partir d’un couple, elle nous embrasse aussi.

« À toi », peut-on lire avant que les textes se déploient. Puis : « L’heure qui sonne au plus juste renforce moins les mots que les gestes que nous aurons répétés. » Cet incipit pose le livre dans son choix de narration — car on peut parler ici de narration, même si elle n’emprunte pas aux techniques de l’écriture créative telles qu’enseignées et rabâchées —, puisqu’il sera (presque) toujours question d’un « nous » incluant le poète et la personne dédicataire. Un « nous » qui change et, au fil de la lecture, repose de ce « je » s’immisçant souvent dans les poèmes contemporains de façon trop individuelle. Non, pas le moindre soupçon de nombrilisme chez Jean-Marie Corbusier, auteur belge et entre autres animateur de la revue Le Journal des poètes, qui choisit de propulser lecteurs et lectrices dans une exploration du réel en tandem, en nous ; cette deuxième personne du pluriel est évidemment maligne, puisque, à partir d’un couple, elle nous embrasse aussi.